শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

"On the second day we arrived at Jeelpigoree, a large straggling village near the banks of the Teesta, a good way south of the forest: here we were detained for several days, waiting for elephants with which to proceed northwards."

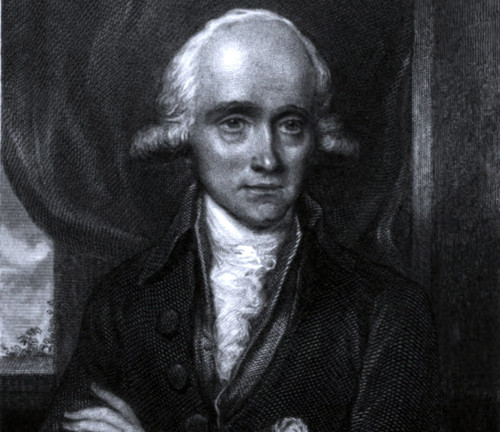

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত যেই গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে উক্ত লাইনগুলো পাওয়া যায়, তার নাম হিমালয়ান জার্নাল। লেখক একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং তাঁর নাম যোসেফ ডাল্টন হুকার। হিমালয়ের উদ্ভিদকুলের বৈজ্ঞানিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশে হুকার সাহেব যে অভিযান চালিয়েছিলেন, তারই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছিল দু'খণ্ডের অসাধারণ জার্নালে। যদিও সেই অভিযানের কারণে জলপাইগুড়ি আসার দরকার ছিল না, কিন্তু রায়কত রাজবংশের কিছু আইনি সমস্যার কারণে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেখানে যাওয়ার।

তিনি ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যান।

হুকার জলপাইগুড়ি বানান লিখেছেন Jeelpigoree. তাঁর আগে এই নামের বানান রেনেল সাহেবের মানচিত্রে ছিল Jelpigory.

রেনেলের Jelpi হুকারের হাতে পরিণত হয়েছিল Jeelpi-তে। মানে, রেনেল যাকে বলেছেন জেল্পি, হুকার তাকেই লিখেছেন জিল্পি।

অবশ্য "জেল-পাই" কিংবা "জিল-পাই" হওয়াটাও সম্ভব। একটা 'e' বেশি দিয়ে হুকার "জেল"-কে "জিল"-এর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় যে ওটা "জলপাই" নয়। জলপাই ঢুকছে আরো পরে। অবশ্য এই ধারণা যে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে করছি, এমন নয়। হুকার Jeelpigoree নামে যে ছড়িয়ে থাকা বড় গ্রামটির কথা বলেছেন তার চেহারাটা এই রকম:

"The large village, at the time of our visit, was gay with holiday dresses. It is surrounded by trees, chiefly of banyan, jack, mango, peepul, and tamarind: interminable rice-fields extend on all sides, and except bananas, slender betel-nut palms, and sometimes pawn, or betel-pepper,

there is little other extensive cultivation. The rose-apple, orange, and pine-apple are rare, as are cocoa-nuts: there are few date or fan-palms, and only occasionally poor crops of castor-oil and sugar-cane. In the gardens I noticed jasmine, Justicia Adhatoda, Hibiscus, and others of the very commonest Indian ornamental plants; while for food were cultivated Chenopodium, yams, sweet potatos, and more rarely peas, beans, and gourds. Bamboos were planted round the little properties and smaller clusters of houses, in oblong squares, the ridge on which the plants grew being usually bounded by a shallow ditch. The species selected was not the most graceful of its family; the stems, or culms, being densely crowded, erect, as thick at the base as the arm, copiously branching, and very feathery throughout their whole length of sixty feet."

এই বিবরণ জটিল নয় তাই অনুবাদ দিলাম না। কিন্তু লম্বা উদ্ধৃতি তুলে দেওয়ার মূল কারণ হলো হুকারের চোখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বড় গ্রামটিতে যে সব গাছপালা পড়েছে, তার মধ্যে জলপাই নেই। হুকার বড় মাপের উদ্ভিদবিদ ছিলেন। তিনি জলপাই গাছ চিনবেন না, এমন হয় না।

কিন্ত চারুচন্দ্র সান্যাল দাবি করেছেন যে জলপাইগুড়ি নাম এসেছে টাউনে জলপাই গাছের আধিক্যের কারণে। তিনি ছোটবেলায় টাউনে অনেক জলপাই গাছ দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। তাহলে?

হুকারের দেখা জলপাইগুড়ি আর চারুচন্দ্রের ছোটবেলার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে টাউনে কিছু জলপাই গাছ হয়তো গজিয়েছিল। অথবা, সেই ছড়িয়ে থাকা গ্রামের কোথাও হয় তো ছিল জলপাই-এর জঙ্গল যেদিকে হুকার যান নি। সেই গাছের সাথে মিলিয়েই "জেল্পি" বা "জিল্পি"-কে হয় তো করে দেওয়া হয়েছিল "জলপাই"। অর্থাৎ, জেল্পি বা জিল্পি-র কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে কোন বাঙালির মনে হয়েছিল যে কথাটা আসলে "জলপাই" হবে। অন্যদিকে, জেলায় জলপাই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত এবং ফল হত বেশ পুরুষ্ট। জলপাইগুড়ি নামকরণের পেছনে এই বিষয়টি, জেলা গঠনের প্রাক্কালে, নিশ্চয়ই গুরুত্ব পেয়েছিল। স্যান্ডার্স সাহেব তাঁর সার্ভে রিপোর্টে (১৮৮৯-৯৫) সে কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে জলপাই গাছের কারণেই জলপাইগুড়ি।

রেনেল তাঁর ম্যাপে জল্পেশকে লিখেছিলেন Joalpeflre. হতে পারে Jepi, Jeelpi এবং Joalpe --- এদের মধ্যে সম্পর্ক আছে। যে ভাবে Jelpe-Jeelpi পরিণত হয়েছে জলপাই-তে, সে ভাবেই পুরাণ লেখকের হাতে Joalpe অনেক আগেই রূপান্তরিত হয়েছিল "জল্প"-তে। সংস্কৃত জানা লোকের একটা অভ্যাস ছিল যে তাঁরা নতুন কোন শব্দ শুনলেই তার কাছাকাছি একটা সংস্কৃত শব্দ কল্পনা করে নিতেন।

এই অভ্যেস শিক্ষিত বাঙালিরও ছিল।

পরিতোষ দত্ত একটি রচনায় দাবি করেছিলেন যে জেল্পি বা জিল্পি আসলে "জে-লে-পেই"। এটা ভোট-তিব্বতি শব্দ, যার মানে "উল বিনিময়"। "গুড়ি" শব্দটি জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের অতি পরিচিত। এর মানে "স্থান" বা place. সুতরাং, "জে-লে-পেই গুড়ি" মানে দাঁড়ায় "উল বিনিময়ের স্থান"। ভুটানি-তিব্বতীরা উলের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্ৰহ করার জন্য বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের রাজধানীতে আসতেন।

এই দাবি যথার্থ কি না, সে নিয়ে কোন রচনা এখনো চোখে পড়ে নি। কিন্তু এটা বললে খুব বেশি ভুল হবে না যে আধুনিক যুগে এসে "জলপাইগুড়ি" নামকরণের পেছনে জলপাই গাছের ভূমিকা থাকলেও এই নামের আদি সংস্করণের সাথে "জলপাই" নামক ফলের কোন সম্পর্ক নেই।

হুকার সেই ছড়িয়ে থাকা বড় গ্রামটিতে দেখেছিলেন মাটির মেঝেতে বাঁশের দেয়ালের বাড়ি। কালো রঙের ছাদ দু-দিকে ঢালু হয়ে প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই। সব মিলিয়ে বাড়িগুলি এক একটির চেহারা বিরাট হাতির মত। বাঁশের জানলায় লাগান আছে কাচ। এইটুকুই যা ইউরোপীয়। সেসব বাড়ি অতি পরিচ্ছন্ন। মেয়েরা নীল ডোরাকাটা লাল পেড়ে রেশমি কাপড়ে বুক অব্দি ঢেকে রাখে।

হুকার রাজবাড়ি এবং রাজকর্মচারীদের বাড়ির কথাই বলেছেন। মেয়েদের যেই পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়েছেন, তা রাজবংশী মেয়েদের ট্রাডিশনাল পরিধেয় বা ফোতা। রেশমের কাপড় রাজপরিবারের মেয়েরাই পরতেন। রাজা তখন কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু রাজত্ব যায় নি। কোম্পানির কিছু সেনা ছিল। রাজার সাথে দেখা করতে যাওয়ার বর্ণনায় রাজবাড়ির সামনের অংশটুকু সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে:

"One evening we visited the young Rajah at his residence, which has rather a good appearance at a distance, its white walls gleaming through a dark tope of mango, betel, and cocoa-nut. A short rude avenue leads to the entrance gate, under the trees of which a large bazaar was being held; stocked with cloths, simple utensils, ornaments, sweetmeats, five species of fish from the Teesta, and the betel-nut."

যেটা জানতে ইচ্ছে করে তা হলো রাজবাড়ির সামনে গাছতলায় যে বাজারটা বসত সেখানে বিক্রি হওয়া তিস্তার পাঁচ রকম মাছের নামগুলো ঠিক কী ছিল? একটা যে বোরলি, তা হলফ করে বলতে পারি। বাকি চারটে?

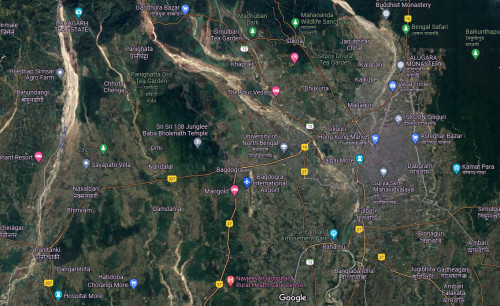

রাজার সাথে দেখা করার পরদিন ১০ই মার্চ ছিল দোলপূর্ণিমা। হোলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন হুকার। ব্যাপারটা তাঁর খুব একটা মনঃপূত হয় নি। এরপর তিনি চলে যান উত্তরে আট মাইল দূরে রাঙামালী এবং সেখান থেকে আরো খানিকটা উত্তরে তিস্তার ধারে অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চলে। সেটা আসলে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের পরিত্যক্ত রাজধানী। এর তিনদিক গভীর অরণ্যে ঘেরা। তিস্তার ওপারে ভুটান। সন্দেহ নেই যে আজকের গাজলডোবা বা "ভোরের আলো" তখন ভুটানের দখলে। তবে হুকার আরো একটু উত্তরে একটি গ্রামে দেবদেবীর মূর্তি দেখলেও "দেবী চৌধুরানী"র কোন মন্দিরের কথা লেখেন নি। তা সেটা শিকারপুরেই হোক কিংবা Jeelpigoree-র মুখেই হোক।

এই পরিত্যক্ত রাজধানী আর রেনেলের জেল্পিগোরাই কি অভিন্ন? এই রাজধানী কি আজকের বেলাকোবা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল?

এই নিয়ে আরো দু-চারটি কথা আগামী সংখ্যায় বলব।

(চলবে)

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team