ථඐථаІАටඌ ඪඌථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤

ථඐථаІАටඌ ඪඌථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤

ඐයටඌ а¶Єа¶ЃаІЯ බаІНа¶∞аІБට а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЄаІНа¶∞аІЛටаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Жථඌа¶ЧаІЛථඌ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а•§ а¶Яа¶Ња¶З඙ а¶ЃаІЗපගථ, ටඌа¶∞ ඙ඌපаІЗ а¶ЬаІЗа¶∞а¶ХаІНа¶Є а¶ЃаІЗපගථ, ටඌа¶∞а¶У ඙ඌපаІЗ ඐඪඌථаІЛ ඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶Ња¶∞! а¶ЃаІЗපගථа¶Ша¶∞ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌ, а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌаІЯ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Цඌටඌ඙ටаІНа¶∞ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј බаІЗа¶ЦаІЗ, а¶Яа¶Ња¶З඙ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඐගපаІБа¶¶а¶Ња•§ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞а¶њ, а¶ЄаІЗ (а¶Яа¶Ња¶З඙ а¶∞а¶Ња¶За¶Яа¶Ња¶∞) а¶Ха¶њ а¶Жа¶ЫаІЗ? ථඌ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ?

а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶ЖටаІНඁඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІА ඐගපаІБබඌ а¶ђа¶≤аІЗ, а¶ѓа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ѓа¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ХаІЛථа¶Яа¶Ња¶З а¶Ха¶њ а¶Жа¶∞ ඐඌබ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ? а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З ඐඌබаІЗа¶∞ а¶ЦඌටඌаІЯ ථаІЗа¶За•§ а¶Єа¶ђа¶З а¶Жа¶ЫаІЗа•§

а¶Хඕඌඐඌа¶∞аІНටඌ а¶Ъа¶≤аІЗа•§ а¶ХඕඌаІЯ а¶Хඕඌ а¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІЗа•§ බගථ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ ථඌඁаІЗа•§ ඐගපаІБබඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ъа¶≤а¶≤, а¶ХටаІЛ ඐබа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ පයа¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ ථගඁаІЗа¶ЈаІЗа¶За•§ පයа¶∞ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Жа¶ЧаІЗ ටаІЛ а¶Ыа¶ња¶≤ බаІБа¶Яа¶њ ඙ඌаІЬа¶Ња•§ ඁයඌථථаІНබඌ ඙ඌධඊඌ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶™а¶Ња¶°а¶Ља¶Ња•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ පයа¶∞ а¶ђа¶°а¶Љ යටаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤а•§ а¶ђаІЬ යටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ ඐබа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ ටඌа¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞а•§ ථඌ ඙аІЗа¶≤ ථа¶Ча¶∞аІЗа¶∞ ටа¶Ха¶Ѓа¶Њ, ථඌ а¶єа¶≤ а¶Ыа¶ња¶Ѓа¶Ыа¶Ња¶Ѓ а¶ЧаІЛа¶ЫඌථаІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ පයа¶∞-- а¶П ටаІЛ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ша¶∞аІЗа¶∞а¶У ථඃඊ, ඙ඌа¶∞аІЗа¶∞а¶У ථඃඊ а¶ЧаІЛа¶ЫаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а•§ ටаІЗඁථ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶Зටගа¶Хඕඌа¶З පаІЛථаІЛ ථඌ а¶єа¶ѓа¶Љ!

පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ පයа¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌධඊඌ, а¶Ча¶≤а¶њ, а¶∞а¶Ња¶Ь඙ඕ, а¶Ха¶≤аІЛථග а¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶З а¶Уа¶З ඐගපаІБබඌа¶∞ а¶Яа¶Ња¶З඙ а¶ЃаІЗපගථаІЗа¶∞ ඁටаІЛа•§ ථаІЗа¶З а¶Еඕа¶Ъ а¶Жа¶ЫаІЗа•§

а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌа¶∞ ඙а¶∞аІЗ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ බපаІЗа¶Х а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶Єа¶§а¶ња•§ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶П а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶ња¶ХаІЗ පයа¶∞аІЗа¶∞ ටа¶Ха¶Ѓа¶Ња¶У බගටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶®а¶®а¶ња•§ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬගටаІЗ а¶П а¶Єа¶ЃаІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ථඌථඌ а¶Ьඌටගа¶∞ а¶У ථඌථඌ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ња¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙ඌධඊඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඁයඌථථаІНබඌ ථබаІАа¶∞ а¶Ча¶Њ а¶ШаІЗа¶Ба¶ЈаІЗ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶Уආඌ ඁයඌථථаІНබඌ ඙ඌධඊඌ, а¶Жа¶∞ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶ђаІАа¶∞а¶ЄаІНඕඌථ а¶У а¶ђа¶Ња¶ђаІБа¶™а¶Ња¶°а¶Ља¶Ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶∞аІЗа¶≤а¶УаІЯаІЗ а¶Ха¶≤аІЛа¶®а¶ња•§ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶Еа¶Іа¶ња¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ ථඌඁඌа¶ЩаІНа¶Хගට а¶ЬаІЛа¶§а•§ а¶Па¶З а¶ЬаІЛටа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙ඌаІЬа¶Ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЦаІНඃඌටථඌඁඌ ඁඌථаІБа¶Ј а¶У ටඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња•§ ටඌබаІЗа¶∞ ථඌඁаІЗ ඙ඌаІЬа¶Њ а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞ ථඌඁ යටаІЗа¶З ඙ඌа¶∞ටаІЛ, а¶ЕථаІНටට පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ටඌටаІЗ а¶Іа¶∞а¶Њ ඙ධඊටаІЛ, а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃට ටඌ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ ඃඕඌඪඁаІЯаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ђ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Хඕඌа¶У а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗа•§

ඁයඌථථаІНබඌ ඙ඌධඊඌ а¶Ыа¶ња¶≤ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶Цඌථ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඁයඌථථаІНබඌ ථබаІАа¶∞ ථගа¶Ха¶Яа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶™а¶Ња¶°а¶Ља¶Ња•§ ඙ඌа¶Я а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථග, а¶Ъа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶Па¶ђа¶В ඪබаІНа¶ѓ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶Уආඌ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶Еа¶Ђа¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞а¶£а¶ња¶ХබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЄаІНඕඌථ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ටඌа¶З а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶™а¶Ња¶°а¶Ља¶Ња•§ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ ඕඌථඌа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶ЧаІЗ ඕඌථඌ ඙ඌධඊඌ-- а¶ЄаІЗа¶З ථඌඁ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Па¶Цථ а¶Жа¶∞ ථаІЗа¶За•§ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ ඕඌථඌа¶∞ ඪඌඁථаІЗ බගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶Ђа¶ња¶°а¶Ња¶∞ а¶∞аІЛа¶° ටඌа¶∞ ඙ගа¶ЫථаІЗ ඁගපаІНа¶∞ а¶Ьඌටග ඪඁථаІНа¶ђаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙ඌаІЬа¶Њ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶УආаІЗ; а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ђа¶°а¶Љ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶ЊаІЯаІА, а¶Жа¶Зථа¶ЬаІАа¶ђа¶њ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶У යගථаІНබගа¶≠а¶Ња¶ЈаІА а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶Па¶ХටаІНа¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗථ-- а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ථඌඁ а¶єаІЯ а¶Ѓа¶ња¶≤ථ඙а¶≤аІНа¶≤аІАа•§

а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЬаІЛа¶§а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ђ а¶ЬаІЛට а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єа¶≤ а¶™а¶Ња¶°а¶Ља¶Ња•§ බа¶∞аІН඙ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІА а¶ЬаІЛට ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъ඙බඪаІНඕ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ъа¶Ња¶∞ගබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЄаІНඕඌථ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶ЙආටаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤, а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶Яа¶ња¶∞ ථඌඁ а¶єа¶≤аІЛ а¶єа¶Ња¶Ха¶ња¶Ѓ ඙ඌаІЬа¶Ња•§ а¶ђа¶Ња¶ђаІБ ඙ඌаІЬа¶Ња¶У а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬаІЛට, а¶Ѓа¶ња¶≤ථ඙аІНа¶≤а¶≤аІА а¶Ыа¶ња¶≤ а¶єа¶∞а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶ЬаІЛට а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶єа¶Ња¶Хගඁ඙ඌධඊඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶ђаІЛа¶Эඌට а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ ටඌа¶∞ а¶Еа¶≤а¶ња¶Ча¶≤а¶њ ථඌථඌ ථඌඁаІЗ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට-- а¶ђа¶≤а¶Ња¶Зබඌඪ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІНа¶ЬаІА а¶∞аІЛа¶°, а¶Ча¶ња¶∞аІАප а¶ШаІЛа¶Ј а¶Єа¶∞а¶£аІА, а¶ђа¶ња¶ђаІЗа¶ХඌථථаІНබ а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Я, පඌථаІНටග а¶ЃаІЛа¶°а¶Љ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГа¶§а¶ња•§ а¶Па¶∞ а¶ХаІЛථа¶Уа¶Яа¶њ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගඐа¶∞аІНа¶Ч, а¶ХаІЛථа¶Уа¶Яа¶њ а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£аІАаІЯ ඁයඌ඙аІБа¶∞аІБඣබаІЗа¶∞ ථඌඁඌа¶ЩаІНа¶Ха¶ња¶§а•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶ђа¶ња¶ђаІЗа¶ХඌථථаІНබ ඙а¶≤аІНа¶≤аІА а¶Па¶ђа¶В а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථа¶Ча¶∞ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶њ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙а¶∞аІЗа•§ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථа¶Ча¶∞ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х а¶Па¶ђа¶В ඙ඌපаІНа¶ђа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ඙а¶ЯаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗථ, а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶ња¶∞ ථඌඁ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ ඙ඌа¶≤ а¶™а¶Ња¶°а¶Ља¶Ња•§ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶∞ඕа¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЧаІЛа¶≤а¶Ња¶Ша¶Ња¶Я а¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶ЬаІЛа¶§а•§ а¶∞ඕаІЗа¶∞ බගථаІЗ а¶ђа¶°а¶Љ ඁඌආаІЗ а¶∞ඕ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ යටаІЛ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Цථа¶У а¶єаІЯ-- а¶Єа¶Ва¶Чට а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶ња¶∞ ථඌඁ а¶∞ඕа¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња•§

а¶ЖපаІНа¶∞ඁ඙ඌධඊඌ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶њ බаІНඐගටаІАаІЯ ඐගපаІНа¶ђа¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗ ඙ඌධඊඌ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶УආаІЗа•§ බаІБа¶Яа¶њ ඐගපаІНа¶ђа¶ѓаІБබаІНа¶І а¶Еටගа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЄаІБබаІБа¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Єа¶ЃаІЯ පටඌ඲ගа¶Х а¶ђа¶∞аІНа¶ЃаІА ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Йа¶ХаІНට а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЄаІНඕඌථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ца¶°а¶ЉаІЗа¶∞ а¶Ыа¶Ња¶Йථග ථගа¶∞аІНඁගට а¶Жа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඪඌඁථаІЗа¶∞ а¶ЙආаІЛථаІЗ ඕඌа¶ХටаІЛ а¶ЂаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Чඌථ-- а¶ЖපаІНа¶∞а¶Ѓ ඪබаІГප ඁථаІЛа¶∞а¶Ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶ња¶∞ ථඌඁ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЖපаІНа¶∞а¶Ѓ ඙ඌධඊඌ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЕථаІБඁඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶єа¶ЊаІЯබඌа¶∞ ඙ඌධඊඌ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶єа¶ЊаІЯබඌа¶∞ а¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ а¶ЬаІЛට а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња•§ ටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶єа¶ЊаІЯබඌа¶∞ ඙ඌаІЬа¶Ња•§ а¶Ца¶Ња¶≤ ඙ඌධඊඌ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶њ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶Ђа¶ња¶°а¶Ња¶∞ а¶∞аІЛа¶° а¶Еටගа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНа¶•а¶ња¶§а•§ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ХаІГට ථගа¶ЪаІБ а¶У а¶Ьа¶≤а¶Ња¶ЬඁගටаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶ња¶∞а¶≤а¶ђа¶Єа¶§а¶ња•§ а¶ЬථපаІНа¶∞аІБටග а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶ЄаІБа¶≠ඌඣ඙а¶≤аІНа¶≤аІА а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ШаІЛа¶ШаІЛа¶Ѓа¶Ња¶≤а¶њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ටඌ а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඙аІБа¶Ьа¶Ња¶∞а¶њ а¶ШаІЛа¶ШаІЛа¶∞ ථඌඁඌа¶ЩаІНа¶Хගට а¶ЬаІЛට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Йа¶ХаІНට ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞а¶њ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ЊаІЬаІАа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶У а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ ටඌа¶З а¶Пඁථ ථඌඁа¶Ха¶∞а¶£ а¶єа¶ѓа¶Љ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа•§

а¶Па¶Ха¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ ඐග඲ඌථ а¶∞аІЛа¶° а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶ХаІНа¶ЈаІБබගа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඙а¶≤аІНа¶≤аІА а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ථඌඁ ථගаІЯаІЗ ඁටа¶≠аІЗබ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶У ඁටаІЗ පයаІАබ а¶ХаІНа¶ЈаІБබගа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£аІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤, а¶ХаІЗа¶Й පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЦаІНඃඌටථඌඁඌ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටග а¶ЄаІБа¶∞аІЗථ а¶≠а¶ЯаІНа¶Яа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІБබගа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶≠а¶ЯаІНа¶Яа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ ථඌඁаІЗа¶З а¶Па¶З ඙ඌධඊඌа¶∞ ථඌඁа¶Ха¶∞а¶£ а¶ђа¶≤аІЗ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Ха¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ, а¶Ха¶∞аІНඁඐඌයඌබаІБа¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБа¶В а¶Па¶∞ ථඌඁ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶∞аІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЧаІБа¶∞аІБа¶В а¶ђа¶ЄаІНටග а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ ථඌඁаІЗа•§ а¶ХаІБа¶ЄаІНටගа¶Ча¶ња¶∞ а¶Ѓа¶≤аІНа¶≤а¶ђаІАа¶∞-а¶Па¶∞ ථඌඁ ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ѓа¶Ња¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ ථඌඁаІЗа•§ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠аІНа¶∞ඌථаІНට а¶≠а¶∞ට а¶ШаІЛа¶ЈаІЗа¶∞ ථඌඁаІЗ а¶∞а¶ња¶ЂаІБа¶Ьа¶њ а¶Ха¶≤аІЛථග а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ а¶Еа¶ІаІБථඌ а¶≠а¶Ња¶∞ට ථа¶Ча¶∞а•§ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ ඙ඌපаІЗа¶З а¶Па¶Хබඌ а¶°аІЛа¶ђа¶Њ ඙а¶∞ග඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗа¶У ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯ а¶ѓаІЗ а¶ЙබаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНටаІБ а¶Ха¶≤аІЛථග ටඌа¶∞ ථඌඁ а¶єаІЯ а¶°а¶Ња¶ђа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа•§

а¶Яа¶ња¶Ха¶њаІЯඌ඙ඌධඊඌ ථඌඁа¶Ха¶∞а¶£аІЗа¶∞ ථаІЗ඙ඕаІНа¶ѓаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Хඌආа¶Ха¶ѓа¶Ља¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЧаІБа¶БаІЬаІЛ බගаІЯаІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶Уආඌ 'а¶Яа¶ња¶Ха¶Њ' а¶ѓа¶Њ ටඌඁඌа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶Й඙а¶Ха¶∞а¶£ а¶Па¶ђа¶В а¶ІаІБථаІБа¶ЪගටаІЗа¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІЗ а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х, а¶ѓаІЗ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ටаІИа¶∞а¶њ යටаІЛ а¶Па¶З а¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Њ а¶Яа¶ња¶Ха¶Њ ටඌа¶З ඙а¶∞аІЗ а¶Яа¶ња¶Ха¶њаІЯඌ඙ඌධඊඌ ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶ЪаІБ а¶Ѓа¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЛට а¶ђа¶≤аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБа¶°а¶Ља¶њ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь (аІІаІѓаІ™аІЃа¶ЦаІНа¶∞а¶њ.)а•§ а¶Жප඙ඌපаІЗ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶єа¶Ња¶З а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ а¶У ඙аІНа¶∞а¶Ња¶За¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤а¶У а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶ЄаІНඕඌථ ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶Яа¶њ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶єаІЯ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь ඙ඌධඊඌ ථඌඁаІЗа•§ බаІЗපඐථаІНа¶ІаІБ ඙ඌධඊඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІАа¶∞ а¶Єа¶ња¶Ва¶є, а¶Ђа¶≤аІЗථ а¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶ЬаІЛа¶§а•§ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶Яа¶Ња¶Йථ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ, а¶ѓа¶Њ ඙аІБа¶∞ථаІЛ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ ථඌඁаІЗа¶У ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට, а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඙ඌ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඁයඌටаІНа¶Ѓа¶Њ а¶ЧඌථаІНа¶ІаІА, а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞, බаІЗපඐථаІНа¶ІаІБ а¶ЪගටаІНටа¶∞а¶ЮаІНа¶Ьථ බඌප ඙аІНа¶∞а¶ЃаІБа¶Ца•§ аІІаІѓаІ®аІЂ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ බаІЗපඐථаІНа¶ІаІБ පаІЗа¶Ј ථගа¶ГපаІНа¶ђа¶Ња¶Є ටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗථ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В-а¶Па•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ѓа¶∞බаІЗа¶є а¶ЯаІНа¶∞аІЯа¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ЫаІБа¶БаІЯаІЗ ඃඌටаІНа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІЗа•§ ඙аІБа¶∞ථаІЛ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶У а¶Ѓа¶єа¶Ња¶ђаІАа¶∞а¶ЄаІНඕඌථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Йа¶ХаІНට а¶ЬаІЛට ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶єаІЯ බаІЗපඐථаІНа¶ІаІБ ඙ඌධඊඌ ථඌඁаІЗа•§

ඁයඌථථаІНබඌ ථබаІАа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶Еа¶ВපаІЗ, පаІИа¶≤පයа¶∞ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В ඃඌටඌаІЯඌටаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ, а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІЗථඌ а¶Ыа¶Ња¶Йථග а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Яа¶њ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶За¶Єа¶Ѓа¶Ња¶За¶≤ а¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІАа¶∞ а¶ЬаІЛට ථඌඁаІЗа•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Па¶Яа¶ња¶З ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶єаІЯ --඙аІНа¶∞඲ඌථ ථа¶Ча¶∞ ථඌඁаІЗа•§ ථඌඁа¶ЯගටаІЗ ථаІЗ඙ඌа¶≤а¶њ а¶Ьඌටගа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට ඙аІНа¶∞඲ඌථ ඙බඐаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ-- а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶Єа¶ЃаІЯ ථаІЗ඙ඌа¶≤ගබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯගපබаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ьа¶ња¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ටඌබаІЗа¶∞ а¶Пටබа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ඐඪටග а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐ඙а¶∞ а¶ђа¶≤аІЗа¶З ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§ පа¶ХаІНටගа¶ЧаІЬ, а¶≤аІЗа¶Ха¶Яа¶Ња¶Йථ а¶Ъа¶ЃаІН඙ඌඪඌа¶∞а¶њ, а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථа¶Ча¶∞, а¶Еа¶∞ඐගථаІНබ඙а¶≤аІНа¶≤аІА-- а¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ පයа¶∞ а¶ђаІЗаІЬаІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶∞аІЛа•§ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Ја¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ බපа¶ХаІЗа¶∞ පаІЗඣබගа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶Х ඙ඌධඊඌ а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§

඙ඌධඊඌа¶∞ а¶Ча¶≤аІН඙ පаІБථаІЗа¶ЯаІБථаІЗ ඐගපаІБබඌ а¶ђа¶≤а¶≤аІЛ, а¶єаІБа¶ЃаІНа•§ а¶ХගථаІНටаІБ, а¶П а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶Жа¶∞аІЛ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶≤аІЛථගа¶∞ а¶Ча¶≤аІН඙ а¶ХаІА а¶ЬඌථаІЛ а¶Ха¶У බаІЗа¶Ца¶ња•§ ඐගපаІБබඌ යආඌаІО а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඁපඌа¶З а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ьඐඌඐබගයග а¶Ха¶∞а¶њ, а¶Єа¶ђ а¶ХаІА а¶Жа¶∞ а¶Ьඌථග! а¶ѓа¶Њ ඙ඌа¶З а¶Уа¶З а¶ХаІБаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њаІЯаІЗа•§ а¶Єа¶ђ а¶Ча¶≤аІН඙ ආගа¶Хආඌа¶Х ථඌа¶У а¶Ѓа¶ња¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ! ඐගපаІБබඌ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ ආගа¶Х а¶Ђа¶∞ගබ඙аІБа¶∞а¶њаІЯа¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶ђа¶≤аІЗ, а¶У, ආගа¶Ха¶≠аІБа¶≤ а¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђаІБа¶ЭඐඌථаІЗа•§ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶ЗටаІЗ ඕඌа¶ХаІЛа•§

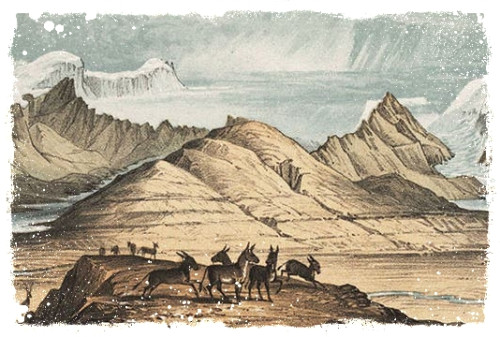

а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ ටаІЛ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶ЄаІЗа¶≠а¶Ха¶∞аІЛа¶°, а¶єа¶ња¶≤а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶∞аІЛа¶° а¶Жа¶∞ а¶ђа¶∞аІН඲ඁඌථ а¶∞аІЛа¶°а•§ аІІаІЃаІЃаІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В а¶Зඁ඙аІНа¶∞аІБа¶≠а¶ЃаІЗа¶£аІНа¶Я а¶Ђа¶Ња¶£аІНа¶°а¶ХаІЗ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙ඕа¶Ша¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ටа¶Цථ а¶ѓаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶∞ ථඌඁ а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶Є а¶∞аІЛа¶°а•§ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Яа¶ња¶З а¶Па¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶∞аІН඲ඁඌථ а¶∞аІЛа¶°а•§ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌප а¶ЂаІБа¶Я а¶Ъа¶УаІЬа¶Њ, а¶Па¶ХපаІЛ ඙а¶Ба¶Ъගප а¶Ѓа¶Ња¶За¶≤ බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Яа¶њ ඙аІВа¶∞аІНථගаІЯа¶Њ, а¶Ха¶Ња¶Яа¶ња¶єа¶Ња¶∞, а¶Хගපථа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІНපගаІЯа¶Ња¶В ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГа¶§а•§ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£аІЗ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯගපබаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶Чගටඌ а¶Ха¶∞аІЗථ ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ а¶ђа¶∞аІН඲ඁඌථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња•§ ටඌа¶∞ ථඌඁаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞ а¶®а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ђа¶∞аІН඲ඁඌථ а¶∞аІЛа¶°аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ ඁයඌථථаІНබඌ а¶ЄаІЗටаІБටаІЗ а¶єа¶ња¶≤а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶∞аІЛа¶°аІЗ ඁගපаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞аІЗа¶З а¶єа¶ња¶≤а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶∞аІЛа¶° а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶≠а¶Х а¶∞аІЛа¶°а•§ а¶єа¶ња¶≤а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶∞аІЛа¶° а¶ЕටаІАටаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶Єа¶Ва¶ХаІАа¶∞аІНа¶£ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНа¶§а¶Ња•§ ථඌඁ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Я а¶Еа¶ІаІБථඌ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНටටඁ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Яа¶њ а¶Па¶Хබඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЕථаІБ඙ඃаІБа¶ХаІНට а¶У а¶ЧаІЛඃඌථ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶∞ ඁටаІЛа¶За•§ а¶ЄаІЗа¶≠а¶Х а¶∞аІЛа¶°а¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶Ва¶ХаІАа¶∞аІНа¶£ а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶∞ බаІБ඙ඌපаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ ඐථ а¶Ьа¶ЩаІНа¶Ча¶≤аІЗ ඙а¶∞ග඙аІВа¶∞аІНа¶£а•§ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶Ђа¶ња¶°а¶Ња¶∞ а¶∞аІЛа¶°а•§ аІІаІЃаІ≠аІЃ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶ђа¶∞аІН඲ඁඌථ а¶∞аІЛа¶° ඕаІЗа¶ХаІЗ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБа¶°а¶Ља¶њ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶Еа¶ђа¶Іа¶њ а¶ѓаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ ථගа¶∞аІНඁගට а¶єаІЯ а¶ЄаІЗа¶Яа¶ња¶З а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ а¶Ђа¶ња¶°а¶Ња¶∞ а¶∞аІЛа¶°а•§ а¶єа¶ња¶≤а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶∞аІЛа¶° ථගа¶∞аІНඁගට а¶єаІЯ аІІаІЃаІђаІѓ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶У а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞а¶£ а¶ЙථаІНථаІЯථ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞а•§ පයа¶∞ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНටටඁ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶єа¶ња¶≤а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶∞аІЛа¶°а•§

පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶∞аІЛа¶° а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫථаІЛа¶∞ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ ථඌඁ а¶єа¶Ња¶Єа¶Ѓа¶њ а¶Ъа¶Ха•§ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Ха¶Ња¶∞ ඪ඀බа¶∞ а¶єа¶Ња¶Єа¶Ѓа¶ња¶∞ ථඌඁඌа¶ЩаІНа¶Хගට а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ඌථаІНට а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНටටඁ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ ඐග඲ඌථ а¶∞аІЛа¶° а¶Іа¶∞аІЗ පඌа¶≤аІБа¶Ча¶Ња¶°а¶Ља¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶єа¶ња¶≤а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Я а¶∞аІЛа¶°, а¶ЄаІЗа¶≠а¶Х а¶∞аІЛа¶°, а¶Ѓа¶Ња¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶єаІЯаІЗ, බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В а¶ЃаІЛаІЬ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ЬඌටаІАаІЯ а¶Єа¶°а¶Ља¶Х а¶Іа¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ ඃඌථа¶Ьа¶Я а¶ђа¶єаІБа¶≤ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В а¶ЃаІЛа¶°а¶Љ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶ЙආаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ඙ඌයඌаІЬаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЫаІЛа¶Я а¶ђа¶°а¶Љ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ පයа¶∞ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶ња¶ХаІЗа•§ ථටаІБථ ථටаІВථ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶ЙබаІНа¶≠а¶ђ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЪаІЗථඌ а¶Ча¶≤а¶њ а¶Еа¶ЪаІЗථඌ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ඙аІБа¶∞аІЛථаІЛ ථඌඁ ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ХаІЛථаІЛ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ බаІЗа¶ЦаІЗ ථඌඁ ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЕබаІЗа¶Ца¶Њ а¶Еа¶ЪаІЗа¶®а¶Ња•§ ඙ඌ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗа¶З ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Пට а¶ЪаІЗථඌ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶У ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ?

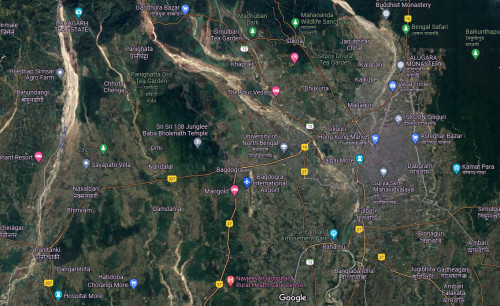

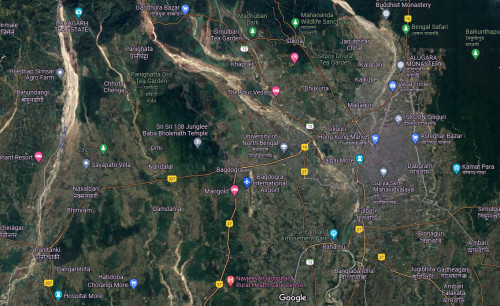

а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Ха¶≤аІЛථග а¶У а¶ђа¶ЄаІНа¶§а¶ња•§ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ђа¶°а¶Љ පයа¶∞аІЗа¶∞ ඁටаІЛа¶З а¶Ха¶≤аІЛථග а¶Ыа¶°а¶Ља¶њаІЯаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶ЦඌථаІЗа•§ ඙аІБа¶∞аІЛථаІЛ а¶∞аІЗа¶≤ а¶Ха¶≤аІЛථග а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථаІЗа¶За•§ ථටаІБථ ථටаІБථ а¶ђа¶ЄаІНටග а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Єа¶ђ ථගаІЯаІЗа¶З පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶≤аІЛа¶ЃаІЗа¶≤аІЛ а¶Ъа¶≤а¶Ња•§ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ පයа¶∞аІЗ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ аІІаІЂаІ¶а¶Яа¶ња¶∞ ඁටаІЛ а¶Ха¶≤аІЛථග а¶Жа¶ЫаІЗ-- а¶ХаІНа¶ЈаІБබගа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶≤аІЛථග, ඁයඌථථаІНබඌ а¶Ха¶≤аІЛථග, а¶ђа¶Ња¶ШඌඃටаІАථ а¶Ха¶≤аІЛථග,а¶ЧаІБа¶∞аІБа¶В а¶ђа¶ЄаІНටග, а¶ЬаІНа¶ѓаІЛටගථа¶Ча¶∞ а¶Ха¶≤аІЛථග, а¶≤а¶ња¶ЪаІБ а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶ђа¶ЄаІНටග, ඁඌටа¶ЩаІНа¶ЧගථаІА а¶Ха¶≤аІЛථග, а¶ЂаІБа¶≤аІЗපаІНа¶ђа¶∞аІА а¶Ха¶≤аІЛථග, а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓа¶ЄаІЗථ а¶Ха¶≤аІЛථග, පයаІАබ а¶Ха¶≤аІЛථග, ඙аІНа¶∞а¶ЃаІЛබ ථа¶Ча¶∞ а¶Ха¶≤аІЛථග ඙аІНа¶∞а¶≠аІГа¶§а¶ња•§ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඙аІБа¶∞аІЛථаІЛ а¶Ха¶≤аІЛථග а¶ђа¶њ.а¶Жа¶∞.а¶Жа¶З а¶Ха¶≤аІЛа¶®а¶ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђа¶°а¶Љ а¶Ха¶≤аІЛථග ඙ඌටග а¶Ха¶≤аІЛа¶®а¶ња•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌа¶∞ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ѓаІЗа¶Єа¶ђ а¶ЙබаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНටаІБ а¶Ха¶≤аІЛථග а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ පයа¶∞аІЗ ටඌа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЃаІЛබගට-- а¶Па¶Х ථа¶В а¶У බаІБа¶З ථа¶В а¶°а¶Ња¶ђа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶ђа¶В а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶Ча¶Ња¶°а¶Ља¶Ња•§ аІІаІѓаІ≠аІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶Ца¶Ња¶Єа¶ЬඁගටаІЗ පа¶∞а¶£а¶Ња¶∞аІНඕаІАа¶∞а¶Њ а¶ЖපаІНа¶∞аІЯ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶У а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗа¶З ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ ඙аІМа¶∞а¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶ђаІЗපගа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶≤аІЛථගа¶З а¶Па¶За¶∞а¶Ха¶Ѓа•§ а¶Па¶Цථ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶≤аІЛථග ටඌබаІЗа¶∞ ථගа¶Ь ථඌඁ а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶ђа¶В පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Еа¶ВපаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඁගපаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§

а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ ඙аІБа¶∞ථаІЛ а¶ђа¶Ња¶ђаІБ඙ඌаІЬа¶Ња¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ а¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІА а¶ЃаІЛа¶°а¶Ља•§ а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£аІЗථаІНබаІБ ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІА ඃගථග аІІаІѓаІ≠аІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶ЄаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ ඙аІМа¶∞а¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗаІЯа¶Ња¶∞а¶ЃаІНඃඌථ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶Ъගට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ටගථග а¶Єа¶Ѓа¶Іа¶ња¶Х ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Жа¶≤аІЛ а¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІА ථඌඁаІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඙аІМа¶∞а¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ ථඌථඌ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶У а¶Чටග а¶Єа¶ЮаІНа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶єаІЯа•§ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞аІВ඙ඌаІЯа¶£аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ ඁථаІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЄаІНයඌථ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Яа¶ња¶∞ ථඌඁ ටඌа¶Ба¶∞ ථඌඁඌа¶ЩаІНа¶Хගට а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ පаІНа¶∞බаІНа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЕටаІАට а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓа¶У а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІАаІЯ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Яа¶Ња¶∞аІНඁගථඌඪ ථඌඁඌа¶ЩаІНа¶Хගට а¶єаІЯ පаІНа¶∞බаІНа¶ІаІЗаІЯ ඙а¶∞аІНඐට а¶Жа¶∞аІЛа¶єаІА ටаІЗථа¶Ьа¶ња¶В ථаІЛа¶∞а¶ЧаІЗа¶∞ ථඌඁаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ъа¶Ња¶З පයа¶∞ а¶У ඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶ХаІГටаІА а¶У а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගබаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ ඙ඌа¶Х а¶ЄаІНයඌථථඌඁаІЗ, ඃඌටаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶ња¶Х а¶Зටගයඌඪ а¶Жа¶Ча¶Ња¶ЃаІА ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ХаІМටаІБа¶єа¶≤аІЛබаІНබаІА඙а¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§

а¶Ча¶≤аІН඙ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඐගපаІБබඌа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ђа¶ња¶Ја¶Ња¶¶а•§ а¶ђа¶≤а¶≤, а¶ЃаІЗа¶ШаІЗ а¶ЃаІЗа¶ШаІЗ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ ටаІЛ а¶Ха¶Ѓ а¶єаІЯ ථඌа¶За•§ а¶Жа¶Ь ඕඌа¶Х, а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶Хඕඌ ඙а¶∞аІЗ а¶єа¶ђаІЗ!

а¶Яа¶Ња¶За¶Ѓ а¶ЃаІЗපගථ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ, а¶ЕටаІАට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞а¶њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ ඐගපаІБබඌа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶ХаІЛа¶£аІЗ а¶Ха¶ЊаІО а¶єаІЯаІЗ ඙ධඊаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ ඐථаІНа¶І а¶Яа¶Ња¶З඙ а¶∞а¶Ња¶За¶Яа¶Ња¶∞...

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team