а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

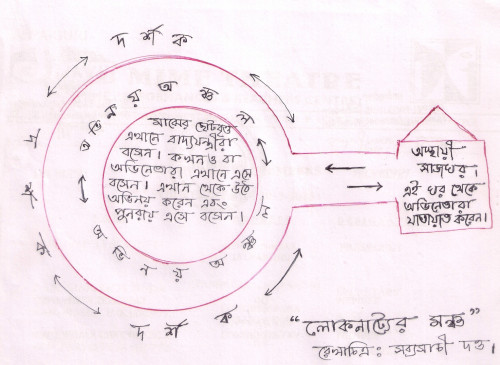

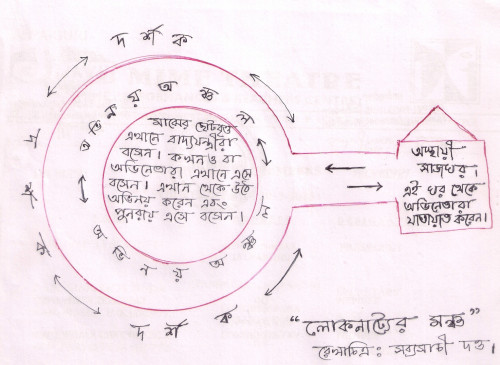

‘а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙ථаІНධගටаІЗа¶∞ а¶Ж඙ටаІНටග а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓ, ‘а¶≤аІЛа¶Х’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЕථаІНටаІНа¶ѓа¶Ь ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯа•§ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶Ха¶ЃаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶Йа¶Ъа¶њаІО а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶РටගයаІНඃපඌа¶≤аІА а¶ђа¶Њ ඙а¶∞а¶ЃаІН඙а¶∞а¶Ња¶Чට а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГа¶§а¶ња•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග, ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ, ථаІГටаІНа¶ѓ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶ђа¶ња¶≠а¶ХаІНට а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ටඕඌ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ බаІНа¶ђа¶њ-ඁටаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶Хඌප ථаІЗа¶За•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග, а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ, а¶≤аІЛа¶ХථаІГටаІНа¶ѓ а¶Па¶З පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ‘а¶≤аІЛа¶Х’-а¶Па¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶РටගයаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ХаІЛථа¶Уа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶ХаІНа¶ЈаІБථаІНථ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠ග඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶∞ а¶Ха¶Цථа¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶П а¶Па¶ХඌථаІНටа¶З а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ පඐаІНа¶¶а•§ а¶ђа¶єаІБа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ а¶єаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටගа¶У а¶ђа¶ЯаІЗа•§ а¶≤аІЛа¶Х පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У ඙аІГඕа¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶РටගයаІНඃඁථаІНධගට а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња•§ а¶єа¶ња¶Ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶У а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ХаІНඣග඙аІНට а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤а¶ња¶Ца¶њ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶Ѓа•§ ථගа¶ЬаІЗ ඕගаІЯаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶У а¶ЃаІВа¶Ха¶Ња¶≠ගථаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ыа¶ња•§ ටඌа¶З ඕගаІЯаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶ђаІЛа¶І а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ЬඌථටаІЗ а¶У а¶ђаІБа¶ЭටаІЗа•§ ටඌа¶З а¶Ча¶Ња¶Б-а¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶РටගයаІНа¶ѓа¶ђа¶Ња¶єаІА а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶∞аІВ඙ а¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ පගа¶≤аІН඙аІАබаІЗа¶∞а•§ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђаІЛа¶І а¶У බа¶∞аІНපථа¶ХаІЗа•§ ඃටа¶ЯаІБа¶ХаІБ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Ыа¶њ а¶ђаІБа¶ЭаІЗа¶Ыа¶њ ටඌа¶За¶З а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ ඁථаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶П а¶ХаІЛථа¶У а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ ඙ටаІНа¶∞ ථаІЯа•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌа¶∞ ඐගථගඁаІЯа•§ а¶ЄаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶ХаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶ЕථаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ථඌ а¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶З а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Ха•§

а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ђаІИа¶ЪගටаІНа¶∞а¶ЃаІЯ а¶є’а¶≤ а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Єа¶Ха¶Ња¶∞аІА ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶У а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ а¶Па¶Ха¶З а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ ථඌථඌථ Dialect а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ѓа¶Хගට а¶Ха¶∞аІЗа•§ A peculiar form of language differing from the standard or literary speech. а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ-а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ බаІБа¶За¶З а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ පඐаІНබ, а¶ђа¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞а¶£, а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓа¶ЧආථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶£а¶Ња¶≤аІА а¶ѓаІЗඁථ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБа•§ а¶П а¶Па¶Х ඐයඁඌථ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞, а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБаІЯа¶Ња¶∞, а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вප ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ ‘а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІА а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ’а•§ а¶Па¶З а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ඐගපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ъථа¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ЙටаІНටа¶∞ බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞аІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ ‘а¶Ха¶Ња¶ЗඕаІА а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ’, ‘а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶Ьඌ඙аІБа¶∞аІА’ а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ’а•§ а¶Па¶З а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІЛථа¶У ඁඌථаІБа¶Ј а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІА а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Іа¶∞а¶£ а¶ђа¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞ටග а¶Жа¶Я-බප а¶Ха¶ња¶≤аІЛа¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ ඙а¶∞ а¶ХඕඌаІЯ පඐаІНබ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Іа¶∞а¶£, පаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ч, а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶њ ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Жа¶ЫаІЗ ‘а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІА а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ’ а¶У ‘а¶ХаІЛа¶Яа¶ња¶ђа¶∞аІНа¶ЈаІАаІЯ а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ’а•§ а¶ХаІЛа¶Яа¶ња¶ђа¶∞аІНа¶ЈаІАаІЯ а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГට а¶ШаІЗа¶Ба¶Ја¶Њ а¶Е඙а¶≠аІНа¶∞а¶Вප а¶У а¶≠а¶ЧаІНථ ටаІОа¶Єа¶Ѓ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶∞ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶Жа¶Іа¶ња¶ХаІНа¶ѓ а¶ђаІЗа¶ґа¶ња•§ а¶Ѓа¶Ња¶≤බය а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ ඁඌථаІБа¶Ја¶Ча¶£ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ යගථаІНබග ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ ‘а¶ЦаІЛа¶ЯаІНа¶Яа¶Ња¶З а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ’а•§ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ ‘а¶ђа¶∞аІЗථаІНබаІНа¶∞аІА а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ’ а¶У ‘а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථаІА а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ’а•§ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථаІА а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶ЊаІЯ а¶Жа¶∞а¶ђаІА, а¶Ђа¶Ња¶∞а¶ЄаІА පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗа¶ґа¶ња•§ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶Рටගයඌඪගа¶Х බගа¶Х а¶У а¶Жа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶ња¶Х ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь ථаІЯа•§ ටඌ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗථ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞аІЗ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ පаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞а¶ђаІЛа•§

а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Х ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ පඐаІНබ а¶ЃаІВа¶≤ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶У а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗඁගපаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ѓаІЗඁථ ‘඙аІЛа¶Ха¶ЪаІЛа¶≤’ (඙ථаІНа¶° а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶ђаІЛа¶ЭඌටаІЗ), ‘а¶Ча¶Ња¶ЃаІНа¶ђа¶Ња¶Я’(а¶ђаІЛа¶Ха¶Њ), ‘а¶ЄаІЗа¶З’ (а¶Еа¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£), ‘а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х’ (බඌа¶∞аІБа¶£)— පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶ЧаІЗ පаІБа¶ІаІБ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ-а¶ЫаІЛа¶Ха¶∞ඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЄаІАඁඌඐබаІНа¶І а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶З පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ඁඌථаІНа¶ѓ ථаІЯа•§ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටаІНа¶ѓа¶Ь පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа¶∞а•§ ටඐаІЗ а¶Па¶Цථ а¶Па¶Єа¶ђ а¶ђа¶єаІБа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Њ-а¶Єа¶ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ යගථаІНබගа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞а•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ පаІЛථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ ‘බаІЗа¶єа¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЃаІЛа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ ථඌа¶Ца¶Њ ඙ඌටаІЗа¶≤а¶Њ а¶єаІЯаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЧаІЗа¶За¶ЄаІЗ’(පа¶∞аІАа¶∞ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙), ‘а¶ЃаІЛа¶Х ඐගථඌ а¶Яа¶ња¶Ха¶ња¶ЯаІЗ а¶Ђа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ха¶Њ ථගа¶Ча¶Ња¶ђаІЛ’(ඐග඙බаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Њ) а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ පඐаІНබ а¶ђа¶Њ පඐаІНබа¶ЧаІБа¶ЪаІНа¶Ы а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ ඁගපаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ ථаІЗ඙ඌа¶≤аІА, а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІА а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Ња•§ а¶ІаІАа¶Ѓа¶Ња¶≤බаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶ХඕаІНа¶ѓ а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња•§ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ, а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞, පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶њ, а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ђа¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа•§ а¶ѓаІЗඁථ а¶ЦаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ ‘а¶Ца¶Ња¶За¶Ыа¶њ’, а¶ХаІА а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶Є а¶ЄаІНඕඌථаІЗ ‘а¶ХаІА а¶Ха¶∞ටаІЗа¶Ыа¶ња¶Є’, а¶Ха¶∞а¶ЫаІЛ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ ‘а¶Ха¶∞ටаІЗа¶Ы’ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Ы, а¶Є-а¶Па¶∞ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶За¶Ва¶∞а¶ња¶Ьа¶њ а¶Па¶Є-а¶Па¶∞ ථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ь а¶У а¶ѓ-а¶Па¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶За¶Ва¶∞а¶ња¶Ьа¶њ а¶ЬаІЗа¶°-а¶Па¶∞ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а•§ а¶П а¶є’а¶≤ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶ђаІИපගඣаІНа¶Яа•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටගа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Ча¶ња¶Ъа¶Њ а¶У а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓа•§ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х а¶У ඐථඐඪаІНටග а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Ъа¶Њ-පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶ХබаІЗа¶∞ а¶Жථඌ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЫаІЛа¶Яථඌа¶Ч඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶≠аІВа¶Ѓа¶њ а¶У а¶∞а¶Ња¶Ба¶Ъа¶ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЄаІНඕඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ ටඌа¶З а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඪඌබа¶∞а¶њ, а¶ђаІЛа¶∞аІЛ, а¶∞а¶Ња¶≠а¶Њ, а¶ЯаІЛа¶ЯаІЛ, а¶Уа¶∞а¶Ња¶Ба¶У, а¶Єа¶Ња¶Ба¶Уටඌа¶≤, а¶ЃаІБථаІНа¶°а¶Њ, а¶ЦаІЗа¶∞а¶њаІЯа¶Њ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ђа¶єаІБа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§

а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶Яа¶ХаІЗ, а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶ЕථаІБа¶ѓа¶ЊаІЯаІА පඐаІНබ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථටඌ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ථඌа¶Яа¶ХаІЗа¶З а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ ථඌථඌ а¶∞аІВ඙ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶За•§ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ, පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථаІЗа•§ а¶Ха¶Цථа¶У පගඣаІНа¶Я а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙ඌа¶За•§ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ඐගපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ъථа¶≠а¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞බаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞а¶£ ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට а¶єаІЯа•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНඐටඌ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶ђа¶ЄаІНටаІБа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£аІАаІЯ а¶Х’а¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ, а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶У а¶ХඕаІНа¶ѓ а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථටඌ а¶ђаІИа¶ЪගටаІНа¶∞඙аІВа¶∞аІНа¶£а•§

а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Єа¶єа¶Ь а¶Єа¶∞а¶≤ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථඌа¶∞ а¶Па¶Х а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£аІАаІЯ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа•§ а¶ЬаІАඐථ-ථගа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Є ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌ а¶Па¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටа¶ХаІЗ а¶Й඙а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ха¶∞ටаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја¶ХаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶У а¶ЃаІБа¶ЧаІНа¶І а¶єа¶За•§ а¶ЬаІАඐථ а¶ђаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗа•§ а¶Єа¶ЃаІЯа¶ХаІЗ ඙ඌඕаІЗаІЯ а¶Х’а¶∞аІЗ ඐබа¶≤аІЗ ථаІЗаІЯ ටඌа¶∞ а¶Чටග, а¶ЃаІВа¶≤ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Ња¶ВපаІЗ а¶Еа¶ХаІНа¶ЈаІБථаІНථ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶За•§ а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓаІЛබаІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІВа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІНට а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶∞ඌටаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶≠аІЛа¶∞ а¶єа¶УаІЯа¶Њ – ඐගථаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶ЬаІАඐථаІЗ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я ඕඌа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶У а¶Жа¶Ъа¶∞а¶£а•§ а¶ђаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Еа¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Ѓа•§ පඌථаІНට а¶ђаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤а¶Њ а¶ЬаІАඐථаІЗ යආඌаІО а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶ХаІЛථа¶У а¶Па¶Хබගථ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ, а¶ѓа¶Њ а¶Хගථඌ ටа¶∞а¶ЩаІНа¶Ч а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ බගа¶≤ а¶Ъа¶Ња¶∞ග඙ඌපаІЗа•§ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ЕථаІБа¶≠а¶ђ බаІЛа¶≤а¶Њ බගа¶≤а•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶Пඁථа¶З а¶ХаІЛථа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ша¶ЯථඌаІЯ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ђаІАа¶Ь а¶Еа¶ЩаІНа¶ХаІБа¶∞ගට а¶є’а¶≤а•§ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£аІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Па¶≤ බа¶∞аІНа¶ґа¶®а•§ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶ђа¶ЊаІЬа¶≤аІЛ а¶ЬаІАඐථаІЗа•§ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЗаІЯ а¶ЕථаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗа•§ බа¶∞аІНපථ, а¶ЬаІАඐථа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Па¶Х а¶Еа¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ша¶Яථඌ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞а•§

а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ ඥаІЗа¶Й ටаІБа¶≤а¶≤аІЗа¶З а¶ЄаІЗ а¶Ша¶Яථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ша¶Яа¶ђаІЗ ටඌ ටаІЛ ථаІЯа•§ а¶Ша¶ЯථඌаІЯ ථඌа¶Яа¶ХаІАаІЯ а¶ЕථаІБа¶≠а¶ђ ඕඌа¶Ха¶Њ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьа¶®а•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ЬаІАа¶ђа¶њ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ а¶ђаІЗа¶ґа•§ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶єа¶ЊаІЬа¶≠а¶Ња¶Ща¶Њ а¶Ца¶Ња¶ЯаІБථගа¶∞ ඙а¶∞ බаІАа¶∞аІНа¶Ш ඐගපаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶Ђа¶Єа¶≤ а¶Ша¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЖථථаІНබаІЗ а¶∞а¶ЄаІЗ а¶Ѓа¶ЬаІЗ а¶Ѓа¶®а•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶ђа¶Ња¶Ба¶ІаІЗථ а¶Чඌථ, а¶ХаІЗа¶Йа¶ђа¶Њ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Єа¶Ва¶≤ඌ඙ а¶ђа¶Њ а¶Хඌයගථග – а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶ЃаІЗටаІЗ а¶УආаІЗථ ථඌа¶ЯаІНඃථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£аІЗа•§ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Ша¶Яථඌ а¶Ьа¶ЃаІЗ а¶УආаІЗ, බаІЛටа¶∞а¶Њ-а¶ђа¶Ња¶БපගටаІЗ а¶ЦаІЗа¶≤аІЗ а¶ЄаІБа¶∞а•§ а¶Хට а¶ѓаІЗ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶Ва¶Єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ, а¶Еа¶ђаІИа¶І а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶Хඌයගථග, ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ЊаІЯаІЗට ථаІАටග, а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶У බаІЗපаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЄаІНඕගටග, ටඌаІОа¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ња¶Х а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶Єа¶ЃаІВа¶єа•§ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථа¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶Ьа¶ЃаІЗ а¶УආаІЗ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња•§

а¶Ьථа¶ЬаІАඐථаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Хටඌ, а¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶™а¶Ња¶ґа¶Ња¶™а¶Ња¶ґа¶ња•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶ЬаІАඐථа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Па¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ьථа¶Ьඌටගа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ බаІЗаІЯа•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶≠ගටаІНටගа¶Х ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ ඙аІГа¶ЈаІНආ඙аІЛа¶Ја¶Х а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞аІНඕගа¶Х а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶ХаІЛථа¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶§а¶ња•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАа¶∞а¶Њ а¶Па¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶≤аІЗථ ‘а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Юа¶Њ’ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА ‘а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶ЮඌථаІА’а•§ а¶П а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња•§

а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථаІЗа¶∞ а¶∞аІАටග а¶У ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ђаІИපගඣаІНа¶Яа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶ХаІЗ බаІБ’а¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ ඙ථаІНධගටа¶Ча¶£а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶ђа¶Њ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶≠ගටаІНටගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶У а¶ЕථаІНа¶ѓа¶Яа¶њ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ ඐගථаІЛබථаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа•§ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶≠ගටаІНටගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶ђа¶Њ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආගට а¶єаІЯа•§ ටඌටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ බаІЗඐටඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶£а¶ХаІАа¶∞аІНа¶§а¶®а•§ а¶Жа¶∞ а¶Еа¶ђа¶Єа¶∞ ඐගථаІЛබථаІЗа¶∞ ථඌа¶Яа¶ХаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Ша¶Яථඌඐа¶≤аІА, а¶Зටගයඌඪ, ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Па¶Цථ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ථඌථඌථ а¶∞а¶Щ ඁගපаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа•§ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х පගපගа¶∞а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ЬаІБඁබඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа¶∞ බаІБа¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ‘а¶ЕථඌථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х’ а¶У ‘а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х’а•§ а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶ѓа¶Њ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶≠ගටаІНටගа¶Ха•§ а¶Па¶З а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආගට а¶єаІЯ ටගඕග а¶ЃаІЗථаІЗа•§ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ ඁඌථඪගа¶Х а¶ЕථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІЗа¶Уа•§ а¶ЕථඌථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶ђа¶Њ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ва¶ШаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶∞ а¶ХаІЛථа¶У ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶Єа¶ЃаІЯ ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа¶ЯаІБа¶ХаІБ ඐඌබ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථа¶У а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආගට а¶єаІЯа•§ а¶ЪаІИටаІНа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Є ඙а¶∞аІНඃථаІНа¶§а•§ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶З а¶ХаІГа¶Ја¶ња¶ЬаІАа¶ђа¶њ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНටටඌ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЦаІБа¶ђа•§

а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶є’а¶≤ а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶Њ, а¶ЪаІЛа¶∞а¶ЪаІБථаІНථаІА, а¶ХаІБපඌථ, ඪටаІНඃ඙аІАа¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌа¶≤а¶Њ, а¶∞а¶Ња¶ђа¶£а¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ ථඌа¶Ъ, а¶Ьа¶Щ а¶Чඌථ, а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЊаІЯථග а¶Чඌථ, а¶Ьа¶≤а¶Ѓа¶Ња¶Ща¶Ња¶∞ а¶Чඌථ, а¶ЃаІЛа¶Ца¶Њ ථඌа¶Ъ, а¶Эа¶ЊаІЬථаІА а¶Чඌථ, а¶≠а¶Ња¶Ьа¶З а¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඙ඌа¶≤а¶Њ, а¶Ча¶ЃаІНа¶≠аІАа¶∞а¶Њ, а¶Ча¶Ѓа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶ЗටаІНඃඌබග а•§

а¶ЕථඌථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶є’а¶≤ බаІЛටඌа¶∞а¶Ња¶°а¶Ња¶Ща¶Њ ඙ඌа¶≤а¶Њ, ඙ඌа¶≤а¶Ња¶Яа¶њаІЯа¶Њ, ථа¶ЯаІБаІЯа¶Њ, а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Іа¶Ња¶∞аІА, а¶Цථ, а¶Жа¶≤а¶Хඌ඙, බаІЛඁථаІА, а¶ђаІЛа¶≤а¶ђа¶Ња¶єа¶њ а¶ЗටаІНඃඌබග а•§

а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЃаІЛа¶Я а¶Па¶ХаІБප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЯපаІЛ ඙а¶БаІЯටаІНа¶∞ගප а¶ђа¶∞аІНа¶Ч а¶Ха¶ња¶≤аІЛа¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жපග පටඌа¶Вප ඁඌථаІБа¶Ј ඕඌа¶ХаІЗථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІАа¶£ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶ЊаІЯа•§ а¶ѓа¶Ња¶БබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ, ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ, ථаІГටаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞а•§ а¶ЄаІЗ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ටඌ а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶ЬаІАඐථඃඌ඙ථаІЗа¶∞ а¶ЫථаІНබаІЗа•§ а¶Па¶Цථа¶У а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Па¶ХඌථаІНථඐа¶∞аІНටаІА ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඁටа¶За•§ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ටඌ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶ЃаІЗа¶ЫаІЗ ආගа¶Х, බаІВа¶∞ටаІНа¶ђ а¶ђа¶ЊаІЬаІЗа¶®а¶ња•§ а¶Па¶Цථа¶У ඙а¶∞а¶ЄаІН඙а¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Еа¶ЯаІБа¶Я, а¶ѓа¶Њ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ІаІНа¶ђа¶Ва¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗа•§ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Па¶Х а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶є’а¶≤аІЗ а¶ЃаІЗටаІЗ а¶УආаІЗ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶єа¶≤аІНа¶≤а¶Ња•§ а¶Ъа¶Ња¶Ја¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ පаІБа¶∞аІБа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ආඌа¶ХаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ ඙аІБа¶ЬаІЛ, ටඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗа¶За•§

а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Жа¶Єа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපග а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЖаІЯаІЛа¶ЬථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටаІБа¶≠а¶ња¶ЯаІЗ а¶Єа¶Ва¶≤а¶ЧаІНථ а¶ђаІЬ а¶Еа¶ЩаІНа¶Чථ а¶ђа¶Њ а¶Ђа¶Єа¶≤ ටаІБа¶≤аІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ ඁඌආ, а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶За¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌආаІЗ а¶Жа¶Єа¶∞ а¶ђа¶ЄаІЗа•§ а¶ЖථаІБа¶ЈаІНආඌථගа¶Х а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඁඌආ ඙а¶∞а¶ња¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ බගаІЯаІЗ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶Йа¶Ба¶ЪаІБ а¶Ха¶∞аІЗ ඪඁටа¶≤ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶ЧаІЛа¶ђа¶∞ බගаІЯаІЗ а¶≤аІЗ඙аІЗа•§ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Бප ඙аІБа¶БටаІЗ ටඌа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶њаІЯඌථඌ а¶Яа¶Ња¶ЩඌථаІЛ а¶єаІЯа•§ а¶ЭаІЬаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶ЧаІЗ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ца¶ђа¶∞а•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ, ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј, පගපаІБ, а¶ђаІБаІЬаІЛ, а¶ђаІБаІЬа¶њ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЬаІЛа¶ЯаІЗ а•§ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ඌට, а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶¶а¶ња¶®а•§ ඙ඌටа¶У ඙аІЬаІЗ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶Жа¶Єа¶∞а¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞ග඙ඌපаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗථ බа¶∞аІНපа¶Ха•§ а¶ЦаІЬаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ ටаІНа¶∞ග඙а¶≤ а¶ђа¶ња¶Ыа¶њаІЯаІЗа•§

а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶§ а¶ђаІЗපග а¶∞ඌටаІЗ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞а¶Ња¶§а•§ а¶ѓаІЗа¶Єа¶ђ а¶Ча¶Ња¶БаІЯаІЗ а¶Па¶Цථа¶У а¶ђа¶ња¶Ьа¶≤а¶њ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЯ ථග а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඐගබаІНа¶ѓаІБටаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Й඙ඌаІЯаІЗа•§ а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶Яа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶≤а¶Ња¶Йа¶° а¶ЄаІН඙ගа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ බа¶∞аІНපа¶Х а¶Ша¶ња¶∞аІЗ ඕඌа¶ХаІЗථ а¶Жа¶Єа¶∞а¶ХаІЗа•§ а¶Ха¶Цථа¶У а¶ЄаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ බаІБ’а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ!

а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Жа¶Єа¶∞аІЗ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶ЄаІНඕа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶∞аІБ ඙ඕ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶Ша¶∞ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЄаІЗ඙ඕаІЗа¶З а¶Ха¶≤а¶Ња¶ХаІБපа¶≤аІАа¶Ча¶£ а¶Жа¶Єа¶Ња¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Еа¶≠ගථаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඕඌථа¶Яа¶њ а¶ђаІГටаІНටඌа¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІЬ а¶ђаІГටаІНටаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ђаІГටаІНа¶§а•§ а¶ЄаІЗ а¶ђаІГටаІНටаІЗа¶∞ ආගа¶Х а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗථ ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞аІА а¶Ча¶£а•§ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶ЄаІЗථ ‘а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІА’а•§ ටගථග ථගа¶∞аІНබаІЗපа¶Ха¶У а¶ђа¶ЯаІЗа¶®а•§ ටගථග а¶Еа¶≠ගථаІЯа¶У а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ђаІГටаІНට а¶У а¶ђаІЬ а¶ђаІГටаІНටаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Єа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗа¶З а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Еа¶≠ගථаІЯа•§ а¶ђаІЬ а¶ђаІГටаІНටаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞඙ඌපаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗථ බа¶∞аІНපа¶ХаІЗа¶∞а¶Ња•§ а¶Ѓа¶ЮаІНа¶Ъа¶Єа¶ЬаІНа¶Ьа¶Њ ථаІЗа¶З а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶З а¶Ъа¶≤аІЗа•§ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶Жа¶Ъа¶∞а¶£, а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶У а¶Жа¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶Х බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶ЄаІНඕඌථ ථගа¶∞аІНබаІЗප а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶Ха¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶Ха¶Цථа¶У а¶Ьඁගබඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ, а¶Ча¶∞аІАа¶ђаІЗа¶∞ а¶ХаІБаІЬаІЗ, а¶Ъа¶≤а¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶ЄаІНඕа¶≤ а¶Е඙аІНа¶∞ටаІБа¶≤ ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶З ථඌа¶ЯаІНඃපගа¶≤аІН඙аІАа¶∞а¶Њ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа¶£ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£а¶ЦаІБа¶≤аІЗ, යඌට-඙ඌ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗа•§ а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞аІАа¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ЦаІБа¶ђ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶У а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а•§ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З а¶ѓа¶Њ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶є ථගа¶∞аІНඁඌථаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶єа¶Ња¶∞а¶ЃаІЛථගаІЯа¶Ња¶Ѓ, а¶ЦаІЛа¶≤, ඥаІЛа¶≤, බаІЛටа¶∞а¶Њ, а¶ђа¶Ња¶БපаІА, ඪඌථඌа¶З, ටඐа¶≤а¶Њ, а¶°аІБа¶Ча¶њ, а¶ЃаІЛа¶Ца¶Њ а¶ђа¶Ња¶Бපග, а¶Ха¶∞ටඌа¶≤ а¶ЗටаІНඃඌබග ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞а•§ а¶Па¶Цථ а¶ХаІА-а¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°а¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ѓа¶Њ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З ඙а¶ЫථаІНබ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶ђаІЗа¶єа¶Ња¶≤а¶Њ, а¶ђаІНඃඌථඌа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶У а¶ЦаІБа¶ђ ඙аІБа¶∞аІЛа¶®а•§

а¶∞аІВ඙ඪа¶ЬаІНа¶Ьа¶Њ а¶У ඙аІЛපඌа¶Х а¶Еа¶≠ගථаІЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ьа¶∞аІБа¶∞а¶њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа•§ а¶Єа¶ЄаІНටඌа¶∞ а¶∞а¶Щ බගаІЯаІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ЪаІЬа¶Њ а¶ЃаІЗа¶Х-а¶Ж඙ а¶Ха¶∞аІЗථ පගа¶≤аІН඙аІАа¶∞а¶Ња•§ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНට а¶∞а¶Ща¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ ඙а¶∞а¶ЪаІБа¶≤ а¶ђа¶Њ а¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ а¶ЧаІЛа¶Ба¶Ђ-බඌаІЬа¶њ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶єа¶≤аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞а¶Ња¶З ටථаІНටаІБа¶Ьඌට බаІНа¶∞а¶ђаІНа¶ѓ බගаІЯаІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЗа¶®а•§ а¶ЦаІБа¶ђ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ ථඌ а¶є’а¶≤аІЗ ඙аІЛපඌа¶Х а¶ХаІНа¶∞аІЯ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЬаІЛа¶Ча¶ЊаІЬ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Ха¶Цථа¶Уа¶ђа¶Њ а¶≠а¶ЊаІЬа¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Єа¶Ва¶≤ඌ඙ а¶∞а¶Ъගට а¶єаІЯ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶ХඕаІНа¶ѓ а¶Й඙а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯа•§ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІА а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ, а¶ХаІЛа¶Яа¶ња¶ђа¶∞аІНа¶ЈаІАаІЯ а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ, а¶Ха¶Ња¶Зඕග а¶ђа¶Ња¶Ща¶≤а¶Њ, а¶ЦаІЛа¶ЯаІНа¶Яа¶Ња¶З а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶≠а¶єаІГට а¶єаІЯа•§ а¶Па¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග පගඣаІНа¶Я а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථа¶У а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶ђа¶Яа¶Ња¶З ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ බа¶≤а¶Яа¶њ а¶ХаІЛථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞, ථඌа¶Яа¶Ха¶Яа¶њ а¶ХаІЗඁථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶Ња¶ЬඌථаІЛ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Ша¶Яථඌ а¶ђа¶Њ а¶Хඌයගථග а¶ХаІА а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞а•§ а¶Єа¶Ва¶≤ඌ඙аІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вපа¶З а¶∞а¶Ъගට а¶єаІЯ ටඌаІОа¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ња¶Х, ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІАа¶®а•§ ටඌа¶З а¶Па¶Ха¶З ථඌа¶Яа¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞බа¶∞аІНපථаІАටаІЗ а¶Єа¶Ва¶≤ඌ඙ ඐබа¶≤аІЗ ඐබа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶За•§ ථඌа¶Яа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Жබа¶≤ ආගа¶Х ඕඌа¶ХаІЗа•§

ථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶≤ඌ඙ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЯаІЗථаІЗ а¶ЯаІЗථаІЗ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶∞аІАටග а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶Ха¶∞а¶ња•§ ටඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъа¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ЕථаІЗа¶Х ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶Хඕඌа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЯа•§ а¶Жа¶∞ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Чඌථ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ථඌа¶Яа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶За¶ЬථаІНа¶ѓа¶З а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ХаІЗ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶Чඌථа¶У а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа•§ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Хගට а¶Чඌථ ටаІЛ ඕඌа¶ХаІЗа¶З, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ ථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶Хඌයගථගа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶Чඌථа¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶ЄаІБа¶∞ ටаІЛ а¶∞аІЯаІЗа¶За¶ЫаІЗ, а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯа¶З ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Ъа¶≤а¶ЪаІНа¶ЪගටаІНа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶У а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙ඌа¶За•§ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓаІЗ а¶Еа¶Вපа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£а¶Ха¶Ња¶∞аІА ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Еа¶≠ගථаІЯ а¶ѓаІЗඁථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ ටаІЗඁථа¶З ඙ඌа¶∞аІЗථ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ, ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЬඌටаІЗа•§ а¶П ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ьа¶Ња¶§а•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶ЕථаІБපаІАа¶≤ථа¶У а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯ ථඌ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗа¶ґа¶ња•§ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ටගථ а¶Ъа¶Ња¶∞බගථ а¶ђа¶ЄаІЗ ථගа¶≤аІЗа¶З а¶є’а¶≤а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Ъඌ඙ගаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ ථаІЯ, а¶ЕථаІНටа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶ња•§ а¶ЕථаІЗа¶Х පගа¶≤аІН඙аІАа¶З а¶Жа¶ЫаІЗථ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶ЬаІНа¶ЮඌථයаІАථ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට ඙ඌа¶≤а¶Ња¶Яа¶њ а¶Єа¶Ва¶≤ඌ඙ а¶ЧаІАට а¶Єа¶є а¶Еථа¶∞аІНа¶Ча¶≤ а¶Жа¶ђаІГටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶Ња¶∞ඌබගථ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІЗ ඁඌආаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ а¶єаІЯ а¶єа¶ЊаІЬа¶≠а¶Ња¶Ща¶Ња•§ а¶∞аІЛබаІЗ ඙аІЛаІЬаІЗථ, а¶Ьа¶≤аІЗ а¶≠аІЗа¶ЬаІЗථ, а¶Жа¶∞ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶ЗටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ѓа¶Цථ а¶ђа¶Њ а¶Еа¶≠ගථаІАට а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗථ ටа¶Цථ а¶ЕථаІНа¶ѓ ඁඌථаІБа¶Ја•§ а¶Е඙а¶∞а¶ња¶ЄаІАа¶Ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£а¶ґа¶ХаІНа¶§а¶ња•§ а¶Еа¶Ча¶Ња¶І а¶∞а¶Єа¶ђаІЛа¶Іа•§

а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඁගපаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛаІЬථ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ЄаІВа¶Ъа¶ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶ѓаІЗඁථ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ ටаІЗඁථа¶З ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ බගа¶Х ථගаІЯаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶Хඕඌа¶У а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ගа¶Ы඙ඌ යථ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ђ а¶Хඕඌ а¶Еа¶ђа¶≤аІАа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ЙආаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶Ха¶Цථа¶У а¶Жа¶∞аІЛ඙ගට ඁථаІЗ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§

а¶П а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶Жа¶∞а¶У а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Еа¶ђа¶Хඌප ඙ඌඐаІЛ а¶ѓа¶Цථ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ථගаІЯаІЗ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶≠ගටаІНටගа¶Х а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа•§ ටඌа¶З а¶Па¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђаІЗа¶∞аІБа¶ђаІЛ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ а¶≠аІНа¶∞а¶Ѓа¶£аІЗа•§ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Х’а¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶≤බය ඙а¶∞аІНඃථаІНа¶§а•§ а¶ЄаІЗ а¶Па¶Х а¶ЕථඐබаІНа¶ѓ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юа¶§а¶Ња•§

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team