তনুশ্রী পাল

তনুশ্রী পাল

‘এ হল গে তোমার ‘ফুলঅন্ন’। সুরমাদির বড়মেয়ে রীনা আমাদের সামনে বিছিয়ে রাখা কলাপাতায় ভাত বেড়ে দিতে দিতে বলে। সবুজ কলাপাতার মাঝে ফুটফুটে ভাতের মিঠে সৌরভ ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিধারে। সুরমাদির রান্নার সুনাম আছে। ওনার বাড়ির পুজোর ভোগ বা স্কুলের সরস্বতী পুজোর ভোগ রান্না করেন উনিই। কী সুস্বাদু সব রান্না, আহা! যারা খেয়েছে সবাই জানে। স্কুল ছুটির পর সেদিন আমরা জনা এগারো স্টাফ, সুরমাদির বাড়ির বারান্দায় এক পেট খিদে নিয়ে বসে। স্থানীয় আরও জনা কয়েক আসবেন সন্ধ্যের দিকে, তাদের কাজকম্ম সেরে।

তখনও কাগজ, প্লাস্টিক বা থার্মোকলের প্লেটের যুগ আসতে ঢের দেরি। কাছাকাছি শালগাছের জঙ্গল থাকলেও শালপাতার থালাও তত সুলভ নয় এধারে। সুলভ হল কলাপাতা, তা পাত পেড়ে বসেছি আমরা। সুরমাদির গুরুদেব এসেছেন বাড়িতে, সেকারণে পুজোপাঠের সঙ্গে ভোগ, প্রসাদ ইত্যাদির আয়োজন। আরও সব শিষ্য শিষ্যা, আত্মীয়স্বজনে বাড়ি এখন গমগমে। তুলসী মঞ্চ, জবা, টগর আর মাচান দেওয়া কুমড়ো লতায় ঘেরা বড় উঠোনের পাশে তাঁর টিনের চালার বাড়ি, তারই বারান্দায় টানা শতরঞ্জির আসন আর সামনে কলাপাতা। আর ওধারে সবে বারান্দা দেওয়া এক কামরার একটি পাকা ঘর উঠেছে; সেখানে ভাড়াটে হয়ে এসেছেন আমাদের হেড মাষ্টারমশাই। ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবীতে চিরকুমার সাদাসিধে, ভ্রমণ পিপাসু একজন আদতেই ভালমানুষ। তো তাঁকে চিনে উঠতেও সময় লেগেছিল অনেকটাই।

সে যাহোক আমরা পুজোর ভোগ খেতেই বসেছি। সামনে অন্ন হাজির হতেই মন প্রফুল্ল। নেমন্তন্ন ছিল তায় সুরমাদির বাড়িতে পাত পেড়ে খাওয়া; সেকারণে সকাল নটার বাস ধরে স্কুলে আসা ডেইলি প্যাসেঞ্জারেরা কেউ টিফিন আনিনি। সেই ফুল অন্নের দিকে চেয়ে সানন্দে প্রশ্ন করি, ‘ও! তা ফুল দিয়ে নাকি ফুলের পাপড়ি দিয়ে রাঁধলে এই স্পেশাল অন্ন?’ রীনা বলে, ‘আমি অত জানিনা, সব মায়ের স্পেশাল রান্না। আমরা যোগারযন্তর করি, মা রাঁধে। গুরুদেবের মানে রাধারমণের ফেভারিট; তাই উনি এলে এইসব রান্না হয়।‘

‘কোন বিলাত থেকে আসচ গো? কিছুই জান না দেখি! যত্ন করে ভালবেসে সব শিখতে হয় বুজচ।’ খরখর করে উত্তর দেন সুরমাদি। বাক্যবিন্যাস ওনার এমনই। মানে মিঠে বলার অভ্যাসই নেই। ‘নাম শুনিনি আগে, তাই জিজ্ঞেস করেছি। আমাকে শিখিয়ে দেবেন সুরমাদি। ব্যাস। আমি তো লিখেই নেব আপনার রেসিপি।’ পাতে পড়েছে সবে ওনার স্পেশাল ‘ফুলঅন্নে’র সঙ্গে সুক্তো, বেগুন ভাজা, আলুভাজা, কুমড়োফুলের বড়া, মুগের ডাল। একে একে আসে আলুর দম, এঁচোড়ের ডালনা, কাঁচা আমের চাটনি আর শেষ পাতে পরমান্ন। খাওয়া শেষে পেট আইঢাই। মনে হয় ভেতরের ঘরের ঢালা বিছানায় গা এলিয়ে দিই। ভরা পেটে ওই ঘন্টা দেড়েকের বাসযাত্রা দুরুহ মনে হয়। থাকতে চাইলে এনাদের কোনও আপত্তি নেই; এ বাড়িতে অতিথি সর্বদা সুস্বাগত। বাক্যে কঠোর হলেও ওনার মতো অতিথিবৎসল মানুষ বিরল। সুরমাদির ওই খোঁচা দেওয়া বাক্যে মোটেই রাগ হয়না এখন আমার। প্রথম প্রথম ওনার বাক্যবাণে যথেষ্ট আহত হলেও পরে তেমন গায়ে মাখিনি। কেননা ধীরেধীরে তাঁর মনটি চিনেছিলাম। কী করা, কথা বলার ধরনই যে এমন। কঠোর বাক্যের অনুশীলন তার কমবয়সের সাধনা; বাক্যই হয়তো বর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হত তাঁর যৌবনের কালে।

তখন সবে মাসদুয়েক জয়েন করেছি উনি একদিন বলে দিলেন, ‘তোমার কি ভাল কাপড় জামা নেই? স্কুলে জয়েন করতে আসলে একটা দলামোচা কেমন ময়লা রঙের সাদা শাড়ি পরে! নতুন চাকরি তা নতুন শাড়ি না হোক ধোয়া, ইস্ত্রি করা কাপড়জামা তো পরতে হয় প্রথম দিনে। জান না আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারি।‘ ধাঁ করে রাগ উঠে গেল। বলে দিয়েছিলাম,‘না নেই। কিচ্ছু নেই, বাড়িতে খাবার পোশাক কিছুই নেই। মাইনে পেলে সব হবে। আর ইন্টারভিউ বোর্ডে আমার গুণবিচার হয়নি, তাইতো। এমনিই মুখ দেখে চাকরি, বেশ।‘ ‘আরে বাববা তোমার তো বেশ ফোঁস আছে গো, দেখে তো মনে হয়নি!‘

কদিন চুপচাপ রইলাম, কথা বলছি না ওনার সঙ্গে। মনে মনে রেগেই আছি। ফেরার পথে প্রতিদিনের মতো টিফিন করা বা বাথরুম যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় কাজগুলো সারতে ওনার বাড়িতে ঢুকছি না। মুখ চুন করে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকি, বাস এলে ওই ভিড় ঠেলে চুপচাপ উঠে পড়ি। একদিন অমন দাঁড়িয়ে আছি, উনি সটান সামনে এসে ধমক দিলেন,’কী হল তোমার, এরপর শরীর খারাপ করবে তো। তখন তোমার মা বাবা এসে আমাকেই দুষবেন তো! এত রাগ কীসের তোমার, অ্যাঁ। এরপর বিয়ে হবে,শ্বশুরবাড়ি গিয়ে করবেটা কী? চল বাড়ি চল।‘ বিনা বাক্য ব্যয়ে চললাম সুরমাদির পিছু পিছু।

স্কুলে শিক্ষিকাদের জন্যে শৌচালয় নেই, ছোট্ট স্টাফরুমে সবার সামনে বসে কপ কপ করে টিফিন খেতে অস্বস্তি; অগত্যা বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি সুরমাদির বাড়িটিই ছিল আমাদের বিরাট আশ্রয়। নানান নির্দেশিকা মেনেই সব কাজ করতে হত। যেমন, ‘এই বেশি করে জল ঢেলে দিও বাথরুমে। বা কী এনেছ টিফিনে? তোমাদের বাড়ির আঁশঘরের রান্না তো, ব্যাগ সবাই মেঝেতে রাখো। খাওয়া হলে ন্যাতাটা দিয়ে জায়গাটা মুছে দিও।‘ ইত্যাদি ইত্যাদি। সদ্য হৈ হুল্লোড়ের ছাত্রজীবন সাঙ্গ করে এসেছি, এতপ্রকার বিধিনিষেধ মোটেও পছন্দের ছিল না। কেমন সব শাশুড়ি ঠাকুরুনের মতো হাবভাব! সদ্য চাকরির মজাটা কেমন ঘেঁটে যাচ্ছিল যেন! তারা যত পুরনো ছাঁচে ঢালতে চায় তত আমি তেতে উঠি। যাইহোক এভাবে মাস গড়িয়ে বছর ঘুরে আসে ক্রমে ক্রমে প্রশ্ন কমে মানিয়ে নেওয়ার পালা চলে। একটু একটু করে নিজগুণে সহকর্মীরা কেউ কেউ আত্মীয়সম হলেন। পরে অনুভব করেছি কুড়ি না পেরোতে দুটি ছোট ছোট কন্যা নিয়ে বিধবা এক নারীর অতি কঠিন জীবনযুদ্ধের কঠোর বাস্তবতার স্বরূপ।

হাল্কা সবুজ, খয়েরী বা নীলপাড়ের সাদা শাড়ি, ঘাড়ের কাছে কাঁচাপাকা চুলে এক হাতখোঁপা, ফর্সা টুকটুকে গায়ের রঙ, জীবনের নানা ঝড়ঝাপটা সে গাত্রবর্ণকে সামান্যই ম্লান করতে পেরেছিল। ওনার রিটায়ারমেন্টের আগে পর্যন্ত একসঙ্গে কাজ করেছি প্রায় বছর বারো; চেহারায় নরমতরম হলেও বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন অনায়াসে। অফ পিরিয়ডে ঘুরে ফিরে ওনার কাছে যাই, চেয়ে চেয়ে পান খাই। পরীক্ষার আগে আগে শিক্ষিকাদের যার যেমন অফ পিরিয়ডে ওনার সঙ্গে হাত লাগিয়ে পরীক্ষার খাতায় স্ট্যাম্প বা স্টেপলার মারি; ছাত্রসংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন ক্লাসের খাতা গুণে গুণে সুতলি বেঁধে গুছিয়ে রাখি। ঘরে ঘরে আঠা মেরে সিট নাম্বার বসাই। স্কুল স্পোর্টস, সরস্বতী পুজো সবেতেই নিজেদের কাজের ভাগের সঙ্গে ওনার ভাগের কিছু কাজ করি। এই ছোট্ট লোকালয় আর স্কুলের পুরনো দিনের কত গল্প শুনি। কেমন অনুচ্চার আত্মীয়তার জন্ম হতে থাকে।

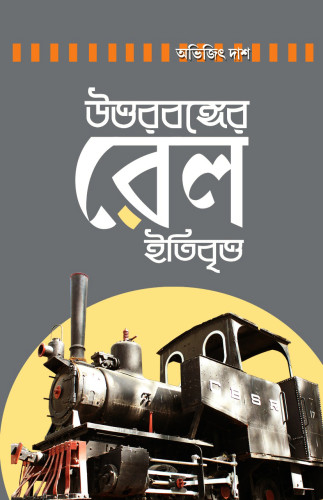

ডুয়ার্সের পাহাড় আর অরণ্য ঘেঁষা মাধ্যমিক স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক হয়ে যুক্ত হয়েছিলাম আটের দশকে মাঝামাঝি। শ’তিনেক ছাত্র-ছাত্রী, জনাচোদ্দ শিক্ষক শিক্ষিকা আর করণিক সহ শিক্ষাকর্মী তিনজন। তৃণাচ্ছাদিত বিরাট মাঠের পুব ঘেঁষে লম্বা টানা বারান্দা দেওয়া স্কুলবিল্ডিং। না দেওয়ালের নিষেধ না স্কুলগেটের তালা। কেননা তখনও সে প্রকার অলংকার ধারণ করেনি সে বিদ্যালয়। বাস থেকে নেমে খানিক হেঁটে কোনাকুনি স্কুলমাঠ পেরিয়ে সোজা স্টাফরুম। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যেত উত্তরের অনুচ্চ পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ছোটবড় গাড়ির ওঠানামা। ওপরের মালভূমি জুড়ে অনেকগুলো চা-বাগান, ছোট ছোট লোকালয় আছে। শুনেছিলাম অনেককাল আগে ওই পাহাড়ি পথে রেলগাড়িও চলত। বিকেল হতেই কলরবমুখর ঝাঁকবাঁধা টিয়ের দল উড়ে যেত গরুমারা অরণ্যের দিকে। আকাশের ক্যানভাসে নানা রঙের তুলি বুলিয়ে যেত কেউ! নিজেকে ভাগ্যবান মনে হত। চাকরি তো বিরাট আশ্বাস আর নির্ভরতার বিষয় বটেই। তাতে সদ্য কৈশোর ছোঁয়া ছাত্রদল, বিশুদ্ধ গ্রামীণ পরিবেশ আর নির্মল প্রকৃতির ছোঁয়ায় আমার কমবয়সের রোমান্টিক মন বেশ উৎফুল্ল হল, আরাম পেল। অনেক প্রকার অসুবিধে মানিয়ে নিতেই আগ্রহী হল।

প্রকৃতই পিতৃতুল্য মানুষ ছিলেন প্রধানশিক্ষক মশাই। তাঁর প্রসঙ্গে পরে বলছি। স্কুলের অসুবিধেগুলোর মধ্যে ছিল শিক্ষকদের জন্যে শৌচাগারের অভাব। বিশেষ করে কতিপয় শিক্ষিকা যারা বাইরে থেকে আসছি তাদের জন্যে কঠিন ব্যাপার। সে সময়ের অযৌক্তিক প্রচলিত সংকোচবশত পূর্বতন শিক্ষিকারা এ বিষয়ে নীরব। স্কুল থেকে তাঁদের বাড়ির দূরত্ব যদিও অধিক ছিলনা তবু এ তো খুব স্বাভাবিক প্রয়োজনের কথা। কেন এতকাল একটা হাইস্কুলে মেয়েদের উপযুক্ত একটি শৌচালয়ের কথা কেউ ভাবেনি সেটাই আশ্চর্য! ছাত্রীরাও তো রয়েছে, সে বেচারাদের সমস্যা কম? পুরনো শিক্ষিকারা সব বিষয়েই চুপ করে থাকাই অভ্যাস করে ফেলেছিলেন। জলের বোতল বা টিফিনের বাক্স আনতে দেখিনি তাঁদের।

পরের দিকে জয়াদি আমাদের চাপাচাপিতে টিফিন আনা শুরু করলেন বটে তবে সহকর্মী ভাইয়েরা কেউ কেউ সে টিফিনের সিংহভাগ হৃষ্টচিত্তে গলাধঃকরণ করে তাঁকে ধন্য করতে লাগলেন। তিনি খালি টিফিনবক্সটি ব্যাগে পুরে হাস্যমুখে পান মুখে দিতে ভুরভুরে জর্দার গন্ধে ভরিয়ে তুলতেন স্টাফরুম। ফেরার পথে অনুযোগ করি,’কী গো জয়াদি বেশিরভাগ লোকালরা তো অফ পিরিয়ডে বা টিফিন টাইমে ধাঁই ধাঁই করে সাইকেল, স্কুটার যে যার ছুটিয়ে বাড়ি থেকে ভাতটাত খেয়েই আসে আর তুমি খালিপেটে ওদের সব বিলাও কেন? কই কোনোদিন ভুলক্রমেও তো এনারা তোমার জন্যে কিচ্ছুটি আনেনা।‘ জয়াদি কথার মোড় ঘুরিয়ে বলেন,’দ্যাখো কত চাঁপা ফুল ফুটেছে। একটা ছাত্রকে পেলে বলতে হবে যদি লাঠিসোটা এনে পেড়ে দেয়। ওই শিরিষ গাছটার নাম জান তুমি? ওর নাম নটরাজ। কি সুন্দর নাচের ভঙ্গী ওর দেহকান্ডে, কেমন চমৎকার স্বাস্থ্য!’ ‘সত্যিই তো! কে নাম দিল গো, তুমি?’ ‘হুমম।’ অকাল প্রয়াত পিতার সন্তান আর সংসার সামাল দিতে দিতে নিজের সংসার আর রচনা করার সুযোগ হয়নি জয়াদির। কিন্তু মানুষ, প্রকৃতি, পশু পাখি সবার জন্যে কেমন থৈ থৈ ভালবাসায় জেগে থাকেন সর্বদা। ওনার চোখ দিয়ে আমিও অন্যভাবে দেখতে শিখি গাছ-পালা-নদী-অরণ্যভূমি; তাদের চেহারা আর ভঙ্গী দেখে পছন্দের নাম রাখি। মনে মনে সে নামে ডাকি।

আমার চাকরির বয়স দুই হতে হতেই সব সহকর্মীদের সম্পর্কে মোটামুটি জানা হয়ে গিয়েছিল। সুরমাদির জন্ম স্বাধীনতার বছর বিশেক আগে ওপার বাংলায়। অধুনা বাংলাদেশ তথা পূর্বপাকিস্থানে জন্মেছিলেন। ব্রাহ্মণ ঘরের চিরাচরিত সংস্কার নিয়ে বেড়ে ওঠা। বাল্যবয়সে বিয়ে আর সন্তান, কুড়িতে পৌঁছনোর আগেই বৈধব্য। তারমধ্যে দেশভাগের বিশাল ঝড় উঠেছিল, রায়ট লেগেছিল। কীভাবে কী কষ্টে দুটি দুধের শিশু নিয়ে কতিপয় আত্মীয়ের সঙ্গ ধরে নতুন দেশে এসে ঠেকেছিলেন; কত যুদ্ধ, কত চোখের জল, কত আঘাত তারপর মাথার ওপর একটু ছাদ,এই চাকরি, অন্নের সংস্থান। সুন্দরী কমবয়সী বিধবার জন্যে জীবন কঠিনতর তো বটে। কত কষ্টে সব বাধা পেরিয়েছেন। নানান নিয়ম আচারে নিজেকে জড়িয়েছেন,কাঠিন্যের চাদরে মুড়েছেন নিজের ব্যক্তিসত্বা! বাচ্চাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা, বিয়ে দেওয়া এমনকি ওপার বাংলা থেকে আগত বোনের ছেলেমেয়েকে প্রতিপালন আর বিবাহের দায়ও নিয়েছিলেন; সে আমরা স্বচক্ষেই দেখেছি।সুরমাদির জীবনটাই এক বিস্ময়কর ইতিহাস যেন! কত দায় আর দায়িত্ব পালন করে গেলেন সারাটা জীবন! ওনার ওই খরখরে ভাষণের খোলসের ভেতর টলটলে ভালবাসার দিঘিটির দর্শন কি পাইনি? শিখিনি কিছুই? রক্তের সম্পর্কই কি শুধু সম্পর্ক? জীবনের অভিজ্ঞতা বলে আত্মীয়তা আসলে শুধু আত্মায় আত্মায় ঘনিষ্টতায়। আর কিছুতে নয়।

তখন হেডমাষ্টারের টেবিলেই খাতায় সই করে মাইনে নেওয়ার চল। কোনও মাসেই এক বা দুই তারিখে মাইনে হত না। প্রত্যেক স্টাফের আলাদা ব্যাংক একাউন্ট বা এটিএম আসেনি। সবাই সই করে মাইনে নেয়, আমি মুখ শুকিয়ে বসে থাকি। মাইনে না পাওয়া অবধি নিজেকে এই স্কুলের শিক্ষক তো মনে হচ্ছে না। কারুর সঙ্গে এ মনোবেদনা ভাগ করিই বা কী করে! কেমন সংকোচে দিন কাটে। আগের মতোই বাবার কাছে হাত পেতে টাকা নিয়ে স্কুলে যাতায়াত। অবশেষে জেলা শহরের অফিস ঘুরে, মাঝের পুজোর ছুটির চক্করে পড়ে আমার প্রথম মাইনে পেতে মাস চারেক। তা এরিয়ার সহ চারমাসের মাইনে। মনে বেশ আনন্দ, স্ব উপার্জন আহা; কত পরিকল্পনা। সবাই একে একে সই করে টাকা নিয়ে সানন্দে বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছে, আমাকে আর ডাকেনা। কী রে বাবা!

শেষতক ডাক এল, কাঁপা হাতে সই করে লজ্জা লজ্জা মুখে টাকা নিই। ব্যাগে ভরতে গেলে স্যার বলেন,’ আরে ওকী, গুণে নাও। টাকা গুণে নিতে হয়। বস, বসে বসে দ্যাখো। খাতার সঙ্গে মিলিয়ে দ্যাখো। কী ঠিক আছে তো এমাউন্ট?’ ওমা একী খাতায় লেখা টাকার অঙ্কের সঙ্গে মিলছে না একেবারে। তিন হাজার টাকা কম! কী ব্যাপার? স্যারকে বলতেও কেমন সংকোচ বোধ হয়। মাইনে নিয়ে স্যারেরা সবাই প্রায় চলে গেছেন, আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন শু্ধু জয়াদি,সুরমাদি আর আমার সহযাত্রী সুদীপা। আমি জয়েন করার মাস দুয়েক আগে সুদীপা ডেপুটেশনে এই স্কুলে এসেছে। ক্লাসরুমের দরজা জানালা বন্ধ করছে কালাচাঁদ ভাই। ব্যাস আর কেউ নেই। কী বলি এখন। একজন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে বিতর্কে জড়াতে মোটে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু এতবড় অন্যায়টা মানা যায়?

’হ্যাঁ স্যার কম আছে টাকা।‘

‘হুমম তা কত টাকা কম আছে?’

’স্যার যা লেখা আছে তার চেয়ে তিন হাজার টাকা কম এখানে।‘

‘হ্যাঁ, যা দিলাম তাই নিয়ে বাড়ি যাও এখন। বাকিটা পরে হবে।‘ হতভম্ব হয়ে খানিক ওনার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে আসি। সবাই মিলে ফেরার পথ ধরি। ভেবে কূল পাইনা উনি এতগুলো টাকা কাটলেন কেন? এটা আবার কেমন নিয়ম? ভদ্রলোকের ওপর কেমন সন্দেহ জন্মায়; পরের মাসেও উনি এই কান্ডই করবেন? কী হবে তাহলে? পরের মাস নয়, উত্তর পেলাম দিন দশেক পরে। এক শনিবার স্কুলের হাফছুটির পরে কালাচাঁদ ভাই খবর দেয়,’হেড স্যরের সঙ্গে দেখা করে যাবেন লতুন দিদিমুনি। স্যার ডাকসে আপনাকে।‘

‘হ্যাঁ এই যে বস বস। তিনি পাশে রাখা পোর্টফোলিও পেটমোটা ব্যাগ থেকে তিনটি ব্রাউন পেপার মোড়া ছোট বই বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেন ‘বইগুলা ভাল করে দেখে নাও। তোমার তিনটা রেকারিং করা হল। পরে কাজে দিবে। আচ্ছা দেখা হইছে তো। এবারে দাও। প্রত্যেক মাসের স্যালারি থেকে টাকাটা নিয়ে নেব। তোমাকে দেখাব। ম্যাচিওর কল্লে তখন হাতে টাকা পাবা। বুজচ তো। যাও এখন।‘ বইগুলোর ওপর সযত্নে আমার নাম ধাম, টাকার অঙ্ক সবই লেখা। বোকার মতো খানিকক্ষণ ওনার দিকে চেয়ে থেকে ঘরের পথ ধরি।

ওনার ওপর রাগ করব নাকি খুশি হব বুঝে উঠতে পারিনা। আমি তো সেভিংসের কোনো প্ল্যান করিনি এখনও। ভ্রমণের ইচ্ছে, কিছু শখের কেনাকাটা, উপহার দেওয়া থোয়া এসব ভেবে রেখেছি। আমার নিকট আত্মীয় বন্ধু এপর্যন্ত সেভিংসের বিষয়ে কোনও পরামর্শও দেয়নি। কিন্তু উনি একেবারে শুরু হয়ে গেলেন। ওনার কি ঠেকা! নাঃ, আর চোখ বন্ধ করে ওনার কথায় এই ফর্ম সেই কাগজে সই করা যাবে না তো। মনে মনে খানিক রেগেও উঠি, নিজের তো মেলা মাইনে, শখ আহ্লাদ নেই। বিয়ে, প্রেম কিছুই নেই খালি টাকা পয়সা জমানোর হবি। নিজে করছো কর গে, অন্যের পয়সা নিয়ে তোমার এত চিন্তা কীসের বাপু?

যাইহোক তখন রাগ করলে কী হবে, পরবর্তীতে জীবনের কঠিন মুহূর্তে সে অর্থ হাতে পেয়েছিলাম বলেই না বিরাট উপকার হয়েছিল। পরে জানলাম, শুধু আমি নই, সুরমাদি, জয়াদি, কালাচাঁদ ভাই এদের জন্যেও একই ব্যবস্থা।

শুধু কি এই, ওনার দেওয়া নানা পরামর্শ তখন তেতো লাগলেও পরবর্তীতে উপকারই তো পেয়েছি। আসলে সে সময়টা অতীত হয়েছে মাত্রই দেড় দশক। কিন্তু তার ছোঁয়া আর পাইনা কেন কোথাও! গোটা জগৎ সংসারের নিয়ম দ্রুত ওলট-পালট যেন। এমনটা যে ঘটত, এমন মানুষেরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গ যে পেয়েছি সেটাই যেন বিশ্বাস হয়না। বিখ্যাত সেলিব্রেটি এঁরা কেউ ছিলেন না। খুব সাধারণ হয়েও অসাধারণই তো!

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team