ථගа¶Ца¶ња¶≤аІЗප а¶∞а¶ЊаІЯа¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІА

ථගа¶Ца¶ња¶≤аІЗප а¶∞а¶ЊаІЯа¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІА

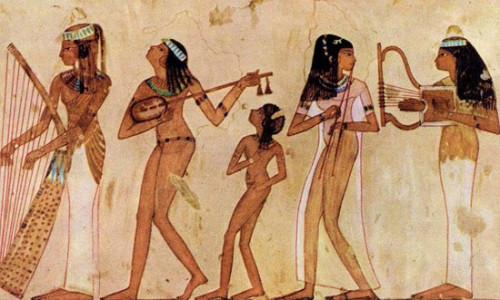

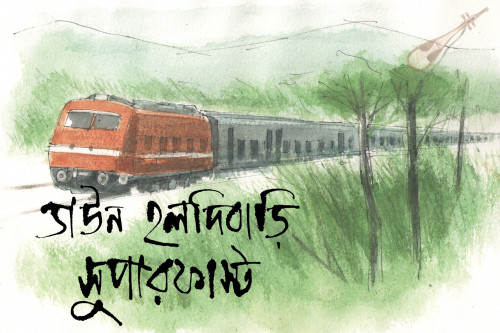

а¶ЄаІНа¶∞аІЗа¶Ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶ђаІЗа¶¶а¶®а•§ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶ђаІЗබථаІЗ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗථ а¶ЬаІБаІЬаІЗ ඐගටа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЭаІЬ а¶ђаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§

඙аІБа¶≤ගප а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶За¶ХаІЛ඙аІНඃඌඕа¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶Ьа¶Ыа¶ња¶≤а•§ බаІБа¶З а¶ХගපаІЛа¶∞аІАа¶ХаІЗ а¶ЦаІБථ а¶Ха¶∞аІЗа¶У а¶ЄаІЗа¶З а¶ђа¶ња¶ХаІГටа¶Ха¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶єа¶Ња¶≤ ටඐගаІЯටаІЗ а¶ШаІБа¶∞а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙аІБа¶≤ගප а¶ХаІЛථа¶У а¶ЄаІВටаІНа¶∞а¶З а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ඙ඌа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ඙аІБа¶≤ගප ආගа¶Х а¶Ха¶∞а¶≤, ටගථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ බаІБ’ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌа¶∞ а¶Жа¶ЩаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ыඌ඙ ථаІЗа¶ђаІЗа•§ ථඌ а¶єа¶≤аІЗ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶Іа¶∞а¶Њ а¶ЃаІБපа¶Ха¶ња¶≤ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶З а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Я ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶Њ а¶Жа¶ЧаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ а¶За¶ЩаІНа¶Х඙аІНа¶ѓа¶Ња¶° ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶ЩаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ыඌ඙ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶І බඁථаІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗ а¶Па¶Яа¶Ња¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶Ва•§ а¶Па¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶≤а¶ња¶≠а¶ња¶В а¶Яа¶ња¶ЄаІНа¶ѓаІБ а¶ђа¶Њ а¶ЬаІАඐථаІНට а¶ХаІЛа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථගයට බаІБа¶З а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤а¶ЫඌටаІНа¶∞аІАа¶∞ බаІЗа¶єаІЗ а¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶Яа¶ња¶ЄаІНа¶ѓаІБа¶∞ ථඁаІБථඌ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња•§ а¶Па¶З а¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶∞аІНටඌ а¶≤а¶ња¶ЄаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶Х а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Єа•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ‘а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞’ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶Х а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Єа•§

а¶ЦаІБථග ථඌථඌ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ХаІНа¶≤аІБ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶ШගථаІА а¶ѓаІЗඁථ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶єа¶≤аІЗ а¶ђа¶Ња¶ШаІЗа¶∞ ඕඌඐඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ба¶ЪඌටаІЗ а¶≤аІЗа¶Ь බගаІЯаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඕඌඐඌа¶∞ а¶Ъа¶ња¶єаІНථ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ а¶Па¶ЧаІЯ, ඙ඌа¶Ха¶Њ а¶ЦаІБථගа¶У а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯ ටඌ-а¶З а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ЦаІБа¶ђ ඪටа¶∞аІНа¶Х а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටගа¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶ѓаІЗඁථ а¶Па¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞а¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞а¶ња¶Х а¶ЧаІБ඙аІНටа¶Ъа¶∞ ඐඌයගථаІА а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞-а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶≠а¶ња¶ЄаІЗа¶Є а¶ЗථаІНа¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶ЬаІЗථаІНа¶ЄаІЗа¶∞ ඁබට඙аІБа¶ЈаІНа¶Я а¶≤а¶ЄаІНа¶Ха¶∞-а¶З-ටа¶За¶ђа¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶Ха¶ЯаІНа¶Яа¶∞඙ථаІНඕаІА а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІА පа¶ХаІНටග а¶ѓаІЗඁථ а¶ЃаІЛа¶ђа¶Ња¶За¶≤ а¶ЂаІЛථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Єа¶ња¶Ѓа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶Жа¶За¶°а¶њ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶Ха¶Цථа¶У ඁගඕаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ ඃබග а¶≤ඌපаІЗ а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶У а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ, а¶ЦаІБථග а¶Іа¶∞ටаІЗ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Еа¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§

а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Я ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ඪගබаІН඲ඌථаІНට а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Ха¶Цථа¶У а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶П ථගаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඐඌබаІЗа¶∞ а¶ЭаІЬ а¶Йආа¶≤а•§ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶≤, ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶≤а¶ЩаІНа¶Шගට а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІЬ а¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯථගа¶Х а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථග а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶За¶ЄаІЗථаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶ђа¶≤аІЗ බඌඐග а¶Ха¶∞а¶≤а•§ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ ඙බаІН඲ටගа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ථටаІБථ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶Ха¶њ ථඌ, ටඌ ථගаІЯаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Ю ඙аІБа¶≤ගප а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථ ටаІБа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ථටаІБථ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ а¶Ъа¶Ѓа¶ХаІЗ බගа¶≤а•§ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В аІІаІ¶аІ¶ පටඌа¶Вප а¶Ха¶Ња¶Ь බගа¶≤а•§ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶Іа¶∞а¶Њ ඙аІЬа¶≤а•§

а¶Па¶З а¶ХаІЗа¶ЄаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ ඙аІГඕගඐаІАටаІЗ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶Ха¶∞а¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤а•§

аІ®

а¶≤а¶ња¶ЄаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞පඌаІЯа¶Ња¶∞аІЗ බаІБа¶Яа¶њ а¶ХගපаІЛа¶∞аІА ටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඐ඲ඌථаІЗ а¶ЦаІБථ а¶єа¶≤а•§ බаІБа¶Яа¶њ а¶ЦаІБථа¶З а¶Пට а¶ђаІАа¶≠аІОа¶Є а¶ЦаІБථ, а¶Уа¶З ටа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђа¶єаІБ а¶ђа¶Ыа¶∞ ටඌ а¶≠аІБа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶ЦаІБථ а¶єа¶≤ аІІаІЂ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХගපаІЛа¶∞аІА а¶≤ගථаІНа¶°а¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶®а•§ а¶≤а¶ња¶ЄаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞පඌаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ථа¶∞а¶ђа¶∞аІЛටаІЗ ඕඌа¶Ха¶§а•§ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Пථධඌа¶∞а¶ђа¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶Х ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Ња•§ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඙аІЬа¶Њ а¶Эа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ බаІБа¶ЬථаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°а¶У පаІБථа¶≤а•§ ටඌа¶∞а¶ња¶Ца¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ аІІаІѓаІЃаІ© а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІ®аІІ ථа¶≠аІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞а•§ ඪථаІНа¶ІаІЗа¶Яа¶Њ ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЖථථаІНබаІЗ а¶Ха¶Ња¶Яа¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ЂаІЗа¶∞а¶Ња¶∞ ඙ඕ а¶Іа¶∞а¶≤ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ЂаІЗа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ ඙а¶∞ බගථ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЂаІБа¶Я඙ඌටаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Ња¶∞ а¶≤ඌප ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§

а¶ХаІЛථа¶У а¶ЃаІНඃඌථගаІЯа¶Ња¶Х а¶≠аІЯа¶Ва¶Ха¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ч ථගаІЯаІЗ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶ђаІАа¶≠аІОа¶Є а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶∞ ඙а¶∞ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶Яа¶ња¶∞а¶З а¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Ђ බගаІЯаІЗ ටඌа¶ХаІЗ පаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶∞аІЛа¶І а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЃаІЗа¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙аІБа¶≤ගප а¶ЦаІБථගа¶ХаІЗ а¶Іа¶∞ටаІЗ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Њ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х ටа¶≤аІНа¶≤ඌපග а¶Еа¶≠ගඃඌථ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗථ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђаІЗබථ а¶ЬඌථඌථаІЛ а¶єа¶≤а•§ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Ња¶∞ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ඃට පගපаІБ а¶ЦаІБථග а¶Па¶ђа¶В а¶ѓаІМථ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЬаІЗа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඙аІБа¶≤ගප а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНඐථаІНа¶ІаІЗ а¶ХаІНа¶∞а¶Є а¶ЪаІЗа¶Х а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶≤а•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Є ටබථаІНට а¶Ъа¶≤а¶≤а•§ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ ඪබа¶∞ බ඀ටа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Ѓа¶Ња¶∞а¶ЬаІЗථаІНа¶Єа¶њ а¶ЗථඪගධаІЗථаІНа¶Я а¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶Єа¶ња¶Жа¶За¶°а¶њ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа¶Ња¶∞а¶∞а¶Њ а¶Еа¶ЈаІНа¶Я඙аІНа¶∞а¶єа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЂаІЛථаІЗа¶∞ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶∞а¶За¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ, а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶≤аІБ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ЦаІБථගа¶∞ ඙ගа¶ЫථаІЗ а¶Іа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§

а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶Є ටඌඁඌබග а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ ටබථаІНටа¶У ඕаІЗа¶ЃаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶∞аІЛа¶Ьа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶І බඁථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ ඙аІБа¶≤ගප ඐඌයගථаІАа¶ХаІЗ а¶Еථඐа¶∞ට а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єаІЯа•§ ටඌа¶З а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බගථ ටබථаІНට а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ ඙аІБа¶≤ගපа¶ХаІЗ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Њ ඁඌථаІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶За¶≤ а¶ЧаІЛа¶ЯඌටаІЗ а¶єа¶≤а•§ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶Еа¶Іа¶∞а¶Њ а¶∞аІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§

ටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථаІГපа¶Ва¶Є а¶ЦаІБа¶®а•§ ආගа¶Х а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Њ ඁඌථ а¶ЦаІБථ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶Па¶Ха¶З ඙аІНа¶∞а¶£а¶Ња¶≤аІАටаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶ХаІЗ а¶ЦаІБථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶≤а•§ а¶Па¶З а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶Яа¶ња¶∞а¶У а¶ђаІЯа¶Є аІІаІЂа•§ ථඌඁ ධථ а¶ЕаІНඃඌපа¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶•а•§ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Њ ඁඌථаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ධථ а¶ЕаІНඃඌපа¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНඕа¶У а¶Пථධඌа¶∞ඐගටаІЗ а¶Па¶Х ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶єаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞а¶Ыа¶ња¶≤а•§ аІІаІѓаІЃаІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІ©аІІ а¶ЬаІБа¶≤а¶Ња¶За•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Ња¶∞ ඁටаІЛ ධථаІЗа¶∞а¶У а¶Жа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ЂаІЗа¶∞а¶Њ а¶єа¶≤ а¶®а¶Ња•§ ටගථ බගථ ඐඌබаІЗ, а¶Пථධඌа¶∞а¶ђа¶њ а¶Жа¶∞ ථа¶∞а¶ђа¶∞аІЛа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Эа¶њ, а¶Па¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЂаІБа¶Я඙ඌටаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЦаІЬаІЗа¶∞ ථаІАа¶ЪаІЗ а¶Жа¶Вපගа¶Х ඥඌа¶Ха¶Њ-඙аІЬа¶Њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ ධථ а¶ЕаІНඃඌපа¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶≤ඌප ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ ටඌа¶ХаІЗа¶У а¶Іа¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶≤ගථаІНа¶°а¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У ටඌа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞аІЗ а¶ХаІНඣට а¶Жа¶∞а¶У а¶Ѓа¶Ња¶∞ඌටаІНа¶Ѓа¶Ха•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶ђаІЗපග а¶Ха¶ЈаІНа¶Я බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа¶З а¶ѓаІЗථ а¶ђа¶ња¶ХаІГටඁඪаІНටගඣаІНа¶Х а¶ЦаІБථග а¶Эа¶Ња¶Б඙ගаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§

а¶Еа¶ХаІБа¶ЄаІНඕа¶≤аІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Ю а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа¶Ња¶∞а¶∞а¶Њ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗථ, බаІБа¶ЯаІЛ а¶ЦаІБථ а¶Па¶Ха¶З а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа•§ а¶Уа¶З а¶Па¶≤а¶Ња¶ХඌටаІЗа¶З а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ва¶Шඌටගа¶Х බඌථаІЛ а¶≤аІБа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБටаІЗа¶З ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ХаІГට а¶ЦගබаІЗ а¶ЪаІЗ඙аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ ඙аІЛа¶ЄаІНа¶Я а¶Ѓа¶∞аІНа¶ЯаІЗа¶Ѓ а¶∞ග඙аІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗа¶У ධථ а¶ЕаІНඃඌපа¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ-ඁඌඕඌаІЯ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА а¶Еа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶≠аІЯа¶Ња¶ђа¶є а¶ХаІНඣටа¶∞ а¶Ъа¶ња¶єаІНථ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶≤а•§

а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х а¶Цඌථඌටа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶ґа¶ња•§ ථඌа¶ХඌඐථаІНබග а¶Ха¶∞аІЗ а¶За¶ЮаІНа¶ЪගටаІЗ а¶За¶ЮаІНа¶ЪගටаІЗ а¶Єа¶∞а¶Ьඁගථ а¶ХаІНа¶≤аІБ а¶ЦаІЛа¶Ба¶Ьа¶Ња•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗථ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Жа¶ђаІЗа¶¶а¶®а•§ ඃබග а¶Пඁථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ ඃඌටаІЗ а¶ЦаІБථගа¶∞ යබගප ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ඙аІБа¶≤ගප ථගපаІНа¶Ъගට, а¶ЦаІБථග а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞а¶З ඐඌඪගථаІНа¶¶а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£, ථа¶∞а¶ђа¶∞аІЛ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Пථධඌа¶∞а¶ђа¶њ-а¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶ђ ඙ඕа¶Ша¶Ња¶Я ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗа¶®а¶Ња•§ පа¶∞аІНа¶Яа¶Ха¶Ња¶Я ඙ඌаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤а¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ, а¶ЂаІБа¶Я඙ඌටа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶У а¶ЪаІЗථаІЗа•§ ඙ඌа¶Ба¶Ъ а¶Ѓа¶Ња¶За¶≤ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£-඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ а¶≤а¶ња¶ЄаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ පයа¶∞а•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞ බගаІЯаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶Ьа¶™а¶•а•§ а¶Єа¶ђ බаІЗа¶ЦаІЗ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ බаІГаІЭ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ, а¶ЦаІБථග а¶Жа¶ЧථаІНටаІБа¶Х ථаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ බаІБа¶Яа¶њ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶З а¶ЄаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІНа¶≤аІБ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶®а¶ња•§ ඙аІБа¶≤ගප а¶єа¶§а¶Ња¶ґа•§ а¶П а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЃаІНඃඌථගаІЯа¶Ња¶Х а¶Іа¶∞аІНа¶Ја¶£а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶ЦаІБථග а¶Ха¶∞аІН඙аІВа¶∞аІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Йа¶ђаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤?

ඃබගа¶У බаІБа¶Яа¶њ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа¶Яа¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶Х а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Є а¶ѓаІЗ а¶Еа¶Ха¶ЄаІНа¶Ѓа¶ЊаІО а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗථ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶З а¶ЦаІБථග а¶Ьඌථට а¶®а¶Ња•§ а¶Еට а¶Ха¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ බаІБа¶ЯаІЛ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ а¶ђаІГඕඌ а¶ЧаІЗа¶≤а•§

аІ©

඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Еа¶Ха¶ЄаІНа¶Ѓа¶ЊаІО а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓаІЗඁථ ථаІАа¶≤ а¶ђа¶Њ а¶ЗථаІНа¶°а¶ња¶ЧаІЛа•§ а¶Жа¶ЧаІЗ ථаІАа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ј а¶єа¶§а•§ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ ථаІАа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ј а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ථаІАа¶≤а¶Ха¶∞ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶∞а¶Њ а¶ЕටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶§а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЕටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ ථගаІЯаІЗ බаІАථඐථаІНа¶ІаІБ ඁගටаІНа¶∞ а¶Кථඐගа¶Вප පටඌඐаІНබаІАටаІЗ ‘ථаІАа¶≤බа¶∞аІНа¶™а¶£’ ථඌа¶Яа¶Х а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶∞аІЗа¶≠а¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶° а¶ЬаІЗа¶Ѓа¶Є а¶≤а¶В а¶ЄаІЗа¶З ථඌа¶Яа¶Х а¶ЕථаІБඐඌබ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЬаІЗа¶≤аІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІБа¶Ј а¶Чඌථ а¶ђаІЗа¶Ба¶ІаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, “ථаІАа¶≤ ඐඌථа¶∞аІЗ а¶Ха¶≤аІНа¶≤аІЗ а¶Ыа¶Ња¶∞аІЗа¶Ца¶Ња¶∞/ а¶Еа¶Ха¶Ња¶≤аІЗටаІЗ а¶єа¶∞ගප (а¶Єа¶Ња¶Вඐඌබගа¶Х а¶єа¶∞ගපа¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛ඙ඌ඲аІНඃඌ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ) а¶Ѓ’а¶≤аІЛ/ а¶≤а¶ЩаІЗа¶∞ а¶є’а¶≤аІЛ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞/ а¶ЪඌඣගබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ а¶ђа¶Ња¶Ба¶ЪඌථаІЛ а¶≠а¶Ња¶∞а•§” а¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯථගа¶Х а¶ЗථаІНа¶°а¶ња¶ЧаІЛ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶єа¶≤ а¶Жа¶Ха¶ЄаІНа¶Ѓа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗа•§

඙ඌපаІНа¶ЪඌටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶∞аІЗа¶Яа¶∞ගටаІЗ а¶Па¶Х а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАа¶∞ а¶ђа¶ХඃථаІНටаІНа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗටаІЗ බаІБа¶ЯаІЛ а¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯථගа¶Х ඁගපаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ටඌටаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯථගа¶Х а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ථаІАа¶≤ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§

а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶Х а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶У а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Ха¶ЄаІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа•§ а¶≤а¶ња¶ЄаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞ а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Є а¶єа¶ња¶ЃаІЛа¶ЧаІНа¶≤аІЛඐගථ а¶Ьගථ ථගаІЯаІЗ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ යආඌаІОа¶З ටගථග ඁඌථඐබаІЗа¶єаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П (а¶°а¶ња¶Еа¶ХаІНа¶Єа¶ња¶∞а¶Ња¶За¶ђаІЛථගа¶Йа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶Х а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶°) а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶ђ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ බаІЗа¶єаІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶ЈаІЗа¶З а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЃаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶Па¶Х а¶ЬථаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х а¶ЬථаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Х а¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Њ а¶∞а¶ХаІНට ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЦаІБථග а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З ඙ඌа¶∞ ඙ඌඐаІЗ а¶®а¶Ња•§

ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЬаІЯаІА а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶Х а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Є а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ඃඌඐටаІАаІЯ а¶ХаІГටගටаІНа¶ђ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯа¶ХаІЗа¶З බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶Ьа¶ЧබаІАපа¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶ђа¶ЄаІБ, ඙аІНа¶∞а¶ЂаІБа¶≤аІНа¶≤а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶∞а¶ЊаІЯ, ඪටаІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ а¶ђа¶ЄаІБа¶∞ ඁටаІЛ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІА а¶У а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Ха¶∞а¶Њ ඐගථаІЯаІА а¶єа¶®а•§ а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Єа¶У ටаІЗඁථ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶°а¶Ња¶Г а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඁටаІЛ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶У а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶З а¶єаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗථаІЗа¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х а¶ЄаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ѓаІЗ а¶Хට а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£, а¶Па¶З а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ ටඌ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§

а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Є а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶Па¶Х а¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Њ а¶∞а¶ХаІНට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Х а¶Ьථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛа¶°а¶Яа¶Њ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶∞а¶ХаІНට඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථа¶У ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶Па¶З а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛа¶° а¶Ьඌථඌ а¶Ха¶Цථа¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ ථаІЯа•§ ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞ а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЂаІЛа¶∞аІЗථඪගа¶Х а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Па¶Х ඐගපඌа¶≤ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Ча¶§а¶ња•§

ටඌа¶Ба¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЬඌථටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗථ а¶ЬаІБаІЬаІЗ ඙аІБа¶≤ගප а¶Ха¶∞аІНටඌа¶∞а¶Њ а¶Ча¶Њ-а¶Эа¶ЊаІЬа¶Њ බගаІЯаІЗ а¶Йආа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶∞а¶Ха¶Ѓ බаІБа¶∞аІНබඌථаІНට а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ђа¶≤ а¶ХаІА යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ටඌ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗ а¶ХаІЗа¶Й а¶Жа¶∞ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶∞а¶За¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§

ථа¶∞а¶ђа¶∞аІЛа¶∞ බаІБа¶Яа¶њ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ ටබථаІНටаІЗа¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶°а¶ња¶ЯаІЗа¶Ха¶Яа¶ња¶≠ а¶ЗථඪаІН඙аІЗа¶Ха¶Яа¶∞ а¶°аІЗа¶∞аІЗа¶Х ඙ඌа¶∞аІНа¶Єа¶ња•§ ඪථаІНබаІЗа¶єа¶≠а¶Ња¶ЬථබаІЗа¶∞ ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථඌඁ ඐඌබ බගටаІЗ ටගථගа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶°а¶Ња¶Г а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В ඙බаІН඲ටග а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶° а¶ђа¶Ња¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶° ථඌඁаІЗ аІІаІ≠ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶ХගපаІЛа¶∞а¶ХаІЗ ඙аІБа¶≤ගප ධථ а¶ЕаІНඃඌපа¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඪථаІНබаІЗа¶є а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЕаІНඃඌපа¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶≤ඌප а¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶ЄаІЗ а¶Еа¶ХаІБа¶ЄаІНඕа¶≤аІЗ а¶ШаІБа¶∞ а¶ШаІБа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ѓаІЗ а¶∞ඌටаІЗ а¶Уа¶З а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶∞ඌටаІЗ а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХаІА а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ХаІЛථа¶У ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶° බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ ඙аІБа¶≤ගප ටඌа¶ХаІЗа¶З а¶Жа¶Яа¶Х а¶Ха¶∞а¶≤а•§ а¶°а¶Ња¶Г а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ъа¶њаІЯаІЗ බගа¶≤а•§

බаІБа¶ЯаІЛ а¶≤ඌපаІЗа¶З а¶Па¶Ха¶З а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗа¶З а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶° а¶ђа¶Ња¶Ха¶≤аІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶Ѓа¶ња¶≤а¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶°а¶ХаІЗ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බගа¶≤ ඙аІБа¶≤а¶ња¶ґа•§

а¶Па¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶З ටගථа¶ЯаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ බаІБа¶З а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ ඪගබаІН඲ඌථаІНට ථගа¶≤ ඙аІБа¶≤а¶ња¶ґа•§ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Пට а¶ђаІЬ а¶Еа¶≠ගඃඌථ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶Цථа¶У බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶®а¶ња•§ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ ටа¶Цථа¶У බаІГаІЭ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ, а¶ЦаІБථග а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ ඐඌඪගථаІНа¶¶а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ථඌ-а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶Ха¶Цථа¶З а¶Іа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ ඙аІБа¶≤ගප ටඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђаІЗබථаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤, а¶Па¶З ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶З а¶ЄаІНа¶ђаІЗа¶ЪаІНа¶Ыа¶Ња¶ІаІАа¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶У а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ ථඌ-а¶єа¶≤аІЗ ටගථග а¶Па¶З а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶ѓаІЛа¶Ч ථඌа¶У බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶Жа¶ђаІЗබථ а¶ЬඌථඌථаІЛа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ, а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶єа¶ђаІЗථ ථඌ, ඙аІБа¶≤ගප ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ ථа¶Ьа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ђаІЗа•§

඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඃඌඐටаІАаІЯ ඐථаІНබаІЛа¶ђа¶ЄаІНට а¶ѓа¶Цථ а¶єаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ථටаІБථ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Њ බගа¶≤а•§ аІІаІѓаІЃаІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯථගа¶Х а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථග а¶За¶ЃаІН඙ගа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ а¶ХаІЗа¶Ѓа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶ЗථаІНа¶°а¶Ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Ь (а¶Жа¶За¶Єа¶ња¶Жа¶З) а¶ђа¶ња¶ђаІГටග බගаІЯаІЗ а¶Ьඌථඌа¶≤, “඙аІБа¶≤ගප а¶ѓаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶З а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶Я а¶ЯаІЗа¶Хථගа¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ ටඌ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ьඌථඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЙබаІНа¶ђа¶ња¶ЧаІНа¶®а•§ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞аІНඕаІНа¶ѓ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶З а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶≤а¶ња¶ЄаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІБа¶≤ගප а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ча¶З а¶Ха¶∞а¶≤ а¶®а¶Ња•§”

а¶Жа¶За¶Єа¶ња¶Жа¶З ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞ а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ ථටаІБථ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Х඙ගа¶∞а¶Ња¶За¶Я а¶ХගථаІЗ ථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ, ටඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ ඙аІБа¶≤ගප а¶ђаІЗа¶Жа¶Зථග а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ча¶£а¶єа¶Ња¶∞аІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ ඙аІБа¶≤ගපග ඪගබаІН඲ඌථаІНටаІЗ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶≤а¶ЩаІНа¶Шගට а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞ටගඐඌබ а¶Ха¶∞а¶≤ а¶ХаІЛථа¶У а¶ХаІЛථа¶У ඁඌථඐඌ඲ගа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ча¶†а¶®а•§ ඙аІНа¶∞පඌඪථ а¶Єа¶ђ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠а¶З පඌථаІНට а¶Ха¶∞а¶≤а•§ а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ ථගа¶≤ а¶Еа¶≤аІНа¶°а¶Ња¶∞а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ЯථаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ња•§

ථа¶∞а¶ђа¶∞аІЛ, а¶≤а¶ња¶Яа¶≤ඕа¶∞аІН඙ а¶Жа¶∞ а¶Пථධඌа¶∞а¶ђа¶њ— а¶Па¶З ටගථа¶ЯаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ аІІаІ≠ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІ©аІ© а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗа¶∞ ඣට ඐඌඪගථаІНබඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗа¶З а¶Ъගආග ඙ඌආගаІЯаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶Еа¶Вප ථගටаІЗ а¶Жа¶ђаІЗබථ а¶Ьඌථඌа¶≤ ඙аІБа¶≤а¶ња¶ґа•§ ඐග඙аІБа¶≤ а¶Єа¶ЊаІЬа¶Њ ඙аІЗа¶≤а•§ а¶ЫඌටаІНа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНටථ а¶ЄаІИථගа¶Х, а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ ථඌඁ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЂаІЛථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤а•§ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤, а¶Пට බගථ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Уа¶З а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌඕа¶∞ а¶ЪаІЗ඙аІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ ඪථаІНබаІЗа¶є а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗа¶З а¶ЦаІБථග ථаІЯටаІЛ? а¶Па¶З ඪථаІНබаІЗа¶є ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඐаІЗපගа¶∞а¶Њ ඙а¶∞а¶ЄаІН඙а¶∞аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ ථа¶Ьа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЦаІБථග а¶ЦаІЛа¶Ба¶Ьа¶Њ а¶Па¶Х а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶Зථග а¶ЦаІЛа¶Ба¶Ьа¶Ња¶∞ а¶єа¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶∞а¶њаІЯа¶ЊаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Жа¶ђаІЗබථаІЗ а¶ђаІЗපගа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶З а¶єа¶Ња¶Ба¶Ђ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ъа¶≤а•§

аІ™

а¶Па¶Х а¶Ьථа¶З а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ ථගа¶ЬаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ පඌඁගа¶≤ а¶єа¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶≤а¶ња¶Яа¶≤ඕа¶∞аІН඙ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Ха•§ аІ®аІ≠ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶§а•§

а¶Єа¶Вඐඌබ඙ටаІНа¶∞аІЗ ටබථаІНටаІЗа¶∞ а¶Ца¶ђа¶∞ ඙аІЬаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ а¶ђаІБа¶Эа¶≤, а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ЄаІЗ а¶ПаІЬඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ђаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ЄаІЗ ටඌа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАබаІЗа¶∞ а¶ђа¶≤а¶≤, аІІаІѓаІЃаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶ЄаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕපаІНа¶≤аІАа¶≤ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞а¶§а•§ а¶Па¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටඌа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶У а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඁබ а¶ЦаІЗаІЯаІЗ а¶ЂаІБа¶∞аІНටගа¶∞ а¶ЃаІЗа¶Ьа¶Ња¶ЬаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ ටඌа¶∞ ‘а¶ХаІАа¶∞аІНටග’а¶∞ а¶Хඕඌ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАබаІЗа¶∞ පаІЛථඌа¶≤а•§ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАа¶∞а¶Њ පаІБථаІЗ а¶єа¶Ња¶Єа¶ЫаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶ђа¶≤а¶≤, а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ња¶ХаІГටඁථඪаІНа¶Х ථаІЯа•§ а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶З а¶ЄаІЗ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶Іа¶З а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ථගටඌථаІНටа¶З а¶Ђа¶Ња¶Ьа¶≤а¶Ња¶Ѓа¶њ а¶Яа¶Ња¶З඙аІЗа¶∞ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶Іа•§ а¶Жа¶За¶ђаІБаІЬаІЛ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶ВаІЬа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ඙аІЗа¶Яа¶њ а¶ХаІЗа¶Єа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙аІБа¶≤ගපа¶ХаІЗ ටаІЛ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є ථаІЗа¶За•§ බаІБа¶ЯаІЛ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞аІЗ ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ а¶ХаІЗа¶Є а¶Іа¶∞аІЗ ටඌа¶ХаІЗа¶З ථඌ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Єа¶њаІЯаІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗ බගа¶≤, ටаІБа¶Ѓа¶ња¶З а¶ЦаІБа¶®а¶ња•§

а¶Па¶З а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ч඙аІН඙аІЛ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶њаІЯаІЗ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х ටඌа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАබаІЗа¶∞ ඙аІАаІЬඌ඙аІАаІЬа¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤а•§ ටඌа¶∞а¶Њ ඃබග ටඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЗ а¶∞а¶ХаІНට බගаІЯаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ ඙аІБа¶≤ගප а¶ЬඌථටаІЗа¶У ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ ථඌ, а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶Єа¶њ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶ЄаІЗ а¶Ха¶Ѓа¶ђаІЯа¶ЄаІА а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ХаІЗ аІЂаІ¶ ඙ඌа¶ЙථаІНа¶° බගටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤а•§ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ьථа¶ХаІЗ аІ®аІ¶аІ¶ ඙ඌа¶ЙථаІНа¶°а•§ පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට аІ®аІ© а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІА а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථаІЗа¶∞ ථඌа¶ЫаІЛаІЬඐඌථаІНබඌ а¶Жа¶∞а¶ЬගටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ а¶єа¶≤а•§ а¶ЗаІЯඌථ а¶ХаІЗа¶≤а¶ња•§ а¶ђаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Њ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶ХаІЗа¶≤а¶ња¶ХаІЗ ටඌа¶∞ а¶Єа¶З ථа¶Ха¶≤ а¶Ха¶∞а¶Њ පаІЗа¶Ца¶Ња¶≤а•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ටඕаІНа¶ѓа¶У ටඌа¶ХаІЗ ඁථаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤а•§ аІІаІѓаІЃаІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІ®аІ® а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ а¶ЗаІЯඌථ а¶ХаІЗа¶≤а¶њ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶ЄаІЗа¶ЬаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶В а¶∞аІБа¶ЃаІЗ ඥаІБа¶Ха¶≤а•§ а¶ЗаІЯඌථаІЗа¶∞ а¶∞а¶ХаІНටаІЗа¶∞ ථඁаІБථඌ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶≤а•§ а¶ЦаІБථගа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЄаІЗа¶З ථඁаІБථඌ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶≤ а¶®а¶Ња•§ ඪථаІНබаІЗа¶єаІЗа¶∞ ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ ථඌඁ ඐඌබ а¶ЧаІЗа¶≤а•§

а¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶Чට а¶ђа¶ЊаІЯථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЗ а¶ЗаІЯඌථ а¶ХаІЗа¶≤а¶ња¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶Єа¶њ බගටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶≤аІЗа¶У, а¶ХаІЗа¶≤а¶ња¶∞ ඪථаІНබаІЗа¶є а¶єа¶≤а•§ а¶ЄаІЗ а¶ђаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ගටаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАබаІЗа¶∞ ටඌа¶∞ ඪථаІНබаІЗа¶єаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶≤а•§ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶≤а¶ЊаІЯ ඙аІБа¶≤ගප а¶Іа¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞аІЗ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶ЄаІЗ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Єа¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶ђаІЗ, а¶ПටаІЗ а¶ХаІЗඁථ а¶ѓаІЗථ а¶Ца¶Яа¶Ха¶Њ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗа•§ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЗ а¶Еа¶Вප ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЙаІОа¶ЄаІБа¶Ха•§ а¶Еඕа¶Ъ, а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х ටඌටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ථඌ а¶ХаІЗථ? а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ а¶Еа¶Вප ථගа¶≤аІЗ ටаІЛ а¶ђа¶∞а¶В ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗට, බаІБа¶ЯаІЛ а¶ЦаІБථаІЗ ටඌа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§

а¶ЗаІЯඌථ а¶ХаІЗа¶≤а¶њ-а¶∞ а¶Хඕඌа¶Яа¶Њ а¶ђаІЗа¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶∞ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАа¶∞ ඁථаІЗа¶У ඪථаІНබаІЗа¶є а¶Ьа¶Ња¶Ча¶Ња¶≤а•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ьථ ඙аІБа¶≤ගපаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථаІЗа¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶ІаІБа¶≤аІЛ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІБа¶≤ගප а¶ЄаІЗа¶З а¶∞ඌටаІЗа¶З а¶ЗаІЯඌථ а¶ХаІЗа¶≤а¶њ а¶Жа¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Ха¶ХаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ ථගа¶≤а•§ ඙аІБа¶≤ගප ථඌඁаІЗа¶∞ ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶Њ а¶ШаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤, ටගථа¶Яа¶њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ බаІБ’ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඐඌඪගථаІНබඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ьථ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЗ а¶Еа¶Вප ථаІЗа¶®а¶®а¶ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ьථ ඃගථග а¶Еа¶Вප ථаІЗථථග, ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤ පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶∞а¶£а•§

඙аІБа¶≤ගප а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶∞а¶ХаІНට а¶Жа¶∞ а¶ЪаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙аІЗа¶≤ ථගа¶≤а•§ බаІБа¶З а¶ХගපаІЛа¶∞аІАа¶∞ а¶≤ඌපаІЗ а¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ ථඁаІБථඌ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ ඙аІЬа¶≤а•§

බаІБа¶ЯаІЛ а¶ХගපаІЛа¶∞аІА а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶ХаІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶ЦаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х ථග඙аІБа¶£ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඃඌඐටаІАаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£ а¶≤аІЛ඙ඌа¶Я а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗ а¶Жа¶∞ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඙аІЗа¶≤ а¶®а¶Ња•§

а¶Па¶Х а¶ђа¶Ыа¶∞ ඐඌබаІЗ а¶≤а¶ња¶ЄаІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶∞а¶Ња¶Йථ а¶ХаІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ බаІБа¶З බ඀ඌаІЯ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶ЬаІНа¶ЬаІАඐථ а¶єа¶≤а•§ а¶Па¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У, а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤ඌබаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶ЪаІЬа¶Ња¶У а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞а¶У а¶ХаІЯаІЗа¶Х බ඀ඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Ња¶¶а¶£аІНа¶°а•§ а¶ЄаІЗа¶За¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ПаІЬඌටаІЗ а¶ЈаІЬඃථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶¶а¶£аІНа¶°а•§

а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞඙ටග а¶Уа¶Яථ ඐගපаІЗа¶Ј а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶°а¶Ња¶Г а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පа¶Ва¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶∞а¶ЊаІЯ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ “඙аІНа¶∞а¶ХаІГට а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶ѓаІЗ පаІБа¶ІаІБ පඌඪаІНටග ඙аІЗа¶≤ ටඌ ථаІЯ, ථගа¶∞аІНබаІЛа¶Ја¶У а¶ЃаІБа¶ХаІНටග ඙аІЗа¶≤а•§ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В ථඌ-ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶Па¶Цථа¶У а¶ђа¶єа¶Ња¶≤ ටඐගаІЯටаІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ђаІЗаІЬа¶Ња¶§а•§ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶Хට а¶≠аІЯа¶Ња¶ђа¶є а¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶ЯටаІЗ ඙ඌа¶∞ට, а¶≠а¶Ња¶ђа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§”

а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЗаІЯඌථ а¶ХаІЗа¶≤а¶њ-а¶∞ аІІаІЃ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶ЬаІЗа¶≤ а¶єа¶≤а•§ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶ЄаІЗ ථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶ЈаІЬඃථаІНටаІНа¶∞аІЗ පඌඁගа¶≤ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ බаІБ’ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶ЃаІЯа¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶∞а¶Ца¶Ња¶ЄаІНට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶≤ ටඌа¶ХаІЗа•§

඙аІБа¶≤ගපа¶ХаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЃаІЗаІЯаІЗ බаІБа¶ЯаІЛа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ЦаІБථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа¶®а¶ња•§ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶Па¶Ха¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗ, ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ѓаІМථ පගයа¶∞а¶£ ඙аІЗටаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶З а¶Єа¶ђ а¶ХаІЗඁථ а¶Уа¶≤а¶Я ඙ඌа¶≤а¶Я а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶ЄаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤ а¶®а¶Ња•§ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ ඙ඌа¶ЫаІЗ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Іа¶∞а¶њаІЯаІЗ බаІЗаІЯ, ටඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЦаІБථ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ බаІБа¶ЯаІЛ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶З а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ථගа¶ЦаІБа¶Бටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ђ а¶ХаІНа¶≤аІБ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤, ඙аІБа¶≤ගප ඃඌටаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶Ъа¶ња¶єаІНථ ථඌ-඙ඌаІЯа•§ а¶°а¶ња¶Пථа¶П-а¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ ටඌа¶∞ а¶Ьඌථඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§

а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶Њ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ ඙аІБа¶≤ගප а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶І а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђа¶ња¶≤а¶ЊаІЯ а¶Жа¶∞а¶У පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶єа¶≤а•§ а¶Ѓа¶≤а¶ња¶Ха¶ња¶Йа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Ха¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Чටගа¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶ХаІБа¶ЄаІНඕа¶≤аІЗ а¶∞а¶ХаІНට, а¶ђаІАа¶∞аІНа¶ѓ, а¶Пඁථа¶ХаІА ඕаІБටаІБа¶∞ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ බඌа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІАа¶∞ ඪථаІН඲ඌථ а¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බගථ а¶Жа¶ЧаІЗ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶ЯаІЗ ථඁаІБථඌа¶Яа¶Њ а¶Хට а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓаІЗට а¶®а¶Ња•§ а¶Шඌටа¶Х а¶ХаІЛථа¶У а¶ХගපаІЛа¶∞, ථඌ аІЂаІ¶ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ђаІЯа¶ЄаІА— а¶Ьඌථඌ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Цථ ටඌа¶У а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ යඌටаІЗ а¶Па¶Цථ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶≤аІЛа¶° а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х ‘а¶Ђа¶ЯаІЛа¶Ђа¶ња¶Я’а•§ ටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЖටටඌаІЯаІАа¶∞ а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ч ථගа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЄаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Ьඌටගа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х, ටඌа¶∞ а¶ЪаІБа¶≤-а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶£а¶њ а¶ХаІЛථ а¶∞а¶ВаІЯаІЗа¶∞, ටඌа¶У а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§

а¶ХගථаІНටаІБ ටඌටаІЗа¶У а¶Ха¶њ а¶ЖටටඌаІЯаІА а¶Єа¶ђ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Іа¶∞а¶Њ ඙аІЬаІЗ? ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞ а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Є ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶П а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට ඙බаІН඲ටගටаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІАа¶∞ а¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Ч ථගа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗа¶З а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටග а¶ХаІЗ? а¶ХаІЛථа¶У ඪථаІНබаІЗа¶єа¶≠а¶Ња¶ЬථаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶∞ග඙аІЛа¶∞аІНа¶Я ඃබග ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°аІЗ ථඌ-ඕඌа¶ХаІЗ, ටඌයа¶≤аІЗ а¶∞а¶ХаІНටаІЗа¶∞ ථඁаІБථඌ а¶ЄаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ђа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЃаІЗа¶≤а¶Ња¶ђаІЗ? а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАа¶∞а¶Њ а¶Па¶Цථа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЬ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІБа¶ЦаІАථ යථ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІАа¶∞ а¶єа¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ХаІЛථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටග а¶Хටа¶Яа¶Њ а¶≤а¶ЃаІНа¶ђа¶Њ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶ЃаІЗа¶Х-а¶Ж඙аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗа¶У ටඌ а¶ѓаІЗඁථ а¶Еа¶Вපට ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞, ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗа¶У ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Кථඐගа¶Вප පටඌඐаІНබаІАටаІЗ а¶Ьа¶Ња¶∞аІНඁඌථ බඌа¶∞аІНපථගа¶Х а¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶°а¶∞а¶ња¶Ц а¶Па¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶≤а¶Є а¶ѓаІЗඁථ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗථаІЗ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х පаІНа¶∞аІЗа¶£а¶ња¶∞ බаІБа¶∞а¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶∞ග඙аІЛа¶∞аІНа¶Я а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ-- а¶Ха¶≤а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶∞ඌටаІНа¶Ѓа¶Х බаІВа¶Ја¶£аІЗ, а¶ХаІЯа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ІаІЛа¶БаІЯа¶ЊаІЯ ඃට ඙аІНа¶∞а¶Ьඌ඙ටග а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Єа¶ђа¶З а¶Ха¶Ња¶≤аІЛа•§ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶У ටаІЗඁථ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ ථаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶∞ ථඌа¶Х а¶Хටа¶Цඌථග а¶≤а¶ЃаІНа¶ђа¶Ња•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В, а¶Жа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඃඌබаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ, ටඌබаІЗа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶ХаІНට ථගаІЯаІЗ а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶ЃаІЗа¶≤ඌථаІЛ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§ а¶П а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Іа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶Х, а¶Ха¶Ња¶Йа¶ХаІЗ а¶Е඙යа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶ЃаІБа¶ХаІНа¶§а¶ња¶™а¶£ බඌඐග а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъගආග а¶≤а¶ња¶Ца¶≤а•§ а¶Ъගආග а¶Ца¶Ња¶ЃаІЗ ඙аІБа¶∞аІЗ а¶Ца¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶Ц ඐථаІНа¶І а¶Ха¶∞а¶≤ ඕаІБටаІБ බගаІЯаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶З ඕаІБටаІБа¶∞ බඌа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗа¶У а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶Іа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ටඐаІЗ а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶У а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІАа¶∞ а¶°а¶ња¶Пථа¶П ඙аІНа¶∞аІЛа¶Ђа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ а¶°аІЗа¶Яа¶Ња¶ђаІЗа¶Є ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ ථඌ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ යඌටаІЬаІЗ а¶ђаІЗаІЬඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§

඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗථаІЗа¶∞ а¶єаІЛа¶Ѓ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЃаІЗа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶Ђа¶ђа¶ња¶Жа¶З а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶°а¶ња¶Пථа¶П а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶°аІЗа¶Яа¶Ња¶ђаІЗа¶Є ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓаІМථ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІАබаІЗа¶∞ а¶Іа¶∞ටаІЗ ඙а¶∞а¶ЄаІН඙а¶∞ ටඕаІНа¶ѓ ඐගථගඁаІЯа¶У а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІЛථа¶У а¶ѓаІМථ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІА а¶ЬаІЗа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶І а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶Уа¶З а¶°аІЗа¶Яа¶Ња¶ђаІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓаІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶ЧаІНа¶∞аІЗ඀ටඌа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Еа¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§

а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶І බඁථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЂаІЗа¶Єа¶∞ а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЧඌථаІЛ ථගаІЯаІЗ а¶ЧаІЛаІЬа¶ЊаІЯ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථа¶Ха¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶Ж඙ටаІНටග а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ПටаІЗ ථඌа¶Ха¶њ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶∞а¶ХаІНඣගට ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Жපа¶ЩаІНа¶Ха¶Њ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶ЃаІВа¶≤а¶Х а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බගථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶ХаІЛа¶° ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶Ьඌථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ ඪථаІНබаІЗа¶єа¶≠а¶Ња¶ЬථаІЗа¶∞ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІБа¶£аІНа¶£ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жපа¶ЩаІНа¶Ха¶Њ ටඌටаІЗ ථаІЗа¶За•§

а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В ඃබග а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ХаІГට යට, ටඌයа¶≤аІЗ ‘а¶ЗаІЯа¶∞аІНа¶ХපඌаІЯа¶Ња¶∞ а¶∞ග඙ඌа¶∞’ ඙ගа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶Ђ а¶ђа¶Њ ටඌа¶∞ ඁටаІЛ а¶Жа¶∞а¶У а¶Іа¶∞аІНа¶Ја¶Х-а¶ЦаІБථග а¶ЦаІБа¶ђ ටඌаІЬඌටඌаІЬа¶њ а¶Іа¶∞а¶Њ ඙аІЬа¶§а•§ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Е඙а¶ХаІАа¶∞аІНටගа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђа¶ЊаІЯаІЛа¶≤а¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Па¶≠а¶ња¶°аІЗථаІНа¶Є а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Іа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶ХаІЛථа¶У ඪථаІНබаІЗа¶єа¶≠а¶Ња¶Ьථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§

аІЂ

а¶ХаІБа¶ЦаІНඃඌට а¶Іа¶∞аІНа¶Ја¶£а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶ЦаІБථගබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙ගа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶ЂаІЗа¶∞ ථඌඁ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶ЦඌටඌаІЯ а¶∞аІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ‘а¶ЬаІНа¶ѓа¶Ња¶Х බඌ а¶∞ග඙ඌа¶∞аІЗ’а¶∞ ඁටаІЛ ‘а¶ЗаІЯа¶∞аІНа¶ХපඌаІЯа¶Ња¶∞ а¶∞ග඙ඌа¶∞аІЗ’а¶∞ ථඌඁа¶У а¶ХаІЗа¶Й а¶≠аІЛа¶≤аІЗа¶®а¶ња•§ а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНට ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶≠ඌඐටаІЗа¶У ඙ඌа¶∞аІЗථග ඙ගа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶Ђ а¶Па¶Х а¶Єа¶Ња¶Ва¶Шඌටගа¶Х а¶Єа¶Ња¶За¶ХаІЛ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶•а•§

а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶ЂаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЦаІБථ аІІаІѓаІ≠аІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Еа¶ХаІНа¶ЯаІЛа¶ђа¶∞аІЗа•§ а¶≤а¶ња¶°а¶ЄаІЗ а¶Па¶Х а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌආаІЗ аІ®аІЃ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ඙ටගටඌ а¶Йа¶За¶≤а¶Ѓа¶Њ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶≤ඌප ඙аІЬаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ඁඌඕඌаІЯ යඌටаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Жа¶ШඌටаІЗа¶∞ а¶Ъа¶ња¶єаІНа¶®а•§ පа¶∞аІАа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶ВපаІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞аІБ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠а¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶Ја¶§а•§

а¶Уа¶З а¶Ша¶Яථඌа¶∞ ඙а¶∞ а¶Жа¶∞а¶У ටගථа¶Яа¶њ а¶ЦаІБа¶®а•§ ටඌа¶∞а¶Ња¶У а¶≤а¶ња¶°а¶Є-а¶ђаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶ЂаІЛа¶∞аІНа¶° а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶™а¶§а¶ња¶§а¶Ња•§ ටඌබаІЗа¶∞а¶У а¶ЦаІБථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶Ха¶З ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІНථаІЗа•§

඙аІБа¶≤ගප යථаІНа¶ѓаІЗ а¶єаІЯаІЗ а¶Єа¶ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ а¶Ха¶ња¶≤а¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬටаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЖටටඌаІЯаІА а¶ѓаІЗථ а¶єа¶Ња¶УаІЯа¶ЊаІЯ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§

යආඌаІО а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІНථа¶Яа¶Њ ඐබа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ аІІаІѓаІ≠аІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬаІБථ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶Ђ аІІаІђ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶ХගපаІЛа¶∞аІАа¶ХаІЗ а¶ЦаІБථ а¶Ха¶∞а¶≤а•§ ඙ටගටඌ ථаІЯа•§ а¶Па¶∞ ඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ටගටඌ ථаІЯ а¶Пඁථ а¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞а¶З а¶Ѓа¶Ња¶∞ටаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶Ђа•§ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ а¶ЗаІЯа¶∞аІНа¶ХපඌаІЯа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жටа¶ЩаІНа¶Х а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬа¶≤а•§

а¶Єа¶Вඐඌබ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ ‘ථගඣаІНа¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯටඌ’ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Цථ ටаІЛа¶≤඙ඌаІЬ, а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Жа¶Ха¶ЄаІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶Ђ а¶Іа¶∞а¶Њ ඙аІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ аІІаІѓаІЃаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ පаІЗа¶Ђа¶ња¶≤аІНа¶° ඙аІБа¶≤ගප а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶ЂаІЗа¶∞ а¶∞аІЛа¶≠а¶Ња¶∞ а¶Жа¶Яа¶Ха¶Ња¶≤а•§ а¶Ча¶ЊаІЬගටаІЗ а¶Па¶Х а¶Ьථ ඙ටගටඌ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ථඌඁ а¶Жа¶≠а¶Њ а¶∞а¶ња¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶Єа•§ а¶Ча¶ЊаІЬගටаІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶Ђа¶≤а¶Є ථඌඁаІНа¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶≤аІЗа¶Яа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ча¶≤а¶ЊаІЯ ඙а¶∞ඌථаІЛа¶∞ а¶Жа¶Ва¶Яа¶Њ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ යඌටаІБаІЬа¶њ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІВа¶Ъа¶Ња¶≤аІЛ а¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞аІБ а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠а¶Ња¶∞а•§

඙аІБа¶≤ගප а¶єа¶ЄаІНටа¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙ а¶Ха¶∞а¶ЊаІЯ а¶Жа¶≠а¶Њ а¶∞а¶ња¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§

඙а¶∞аІЗ, ඙ගа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶ЂаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶ЃаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ ඙аІБа¶≤ගප යටа¶≠а¶ЃаІНа¶ђа•§ පаІЗа¶Ђа¶ња¶≤аІНа¶° ඙аІБа¶≤ගප а¶Іа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ЕථаІНටට ථ’ а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ඙аІБа¶≤ගප ටඌа¶ХаІЗ а¶Іа¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђаІЗපගа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶З а¶≤а¶Ња¶За¶ЄаІЗථаІНа¶Є а¶ЪаІЗа¶Х а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶Єа¶ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ а¶Ха¶ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ ඪථаІНබаІЗа¶єа¶Ьථа¶Х а¶Ха¶Ња¶Йа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶њ ථඌ а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶Йа¶≤а¶ЯаІЛ බගа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ ටаІЗඁථ а¶ХаІЗа¶Й ටඌа¶ХаІЗ ඙ඌඪ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶њ ථඌ, а¶ХаІЗа¶Й а¶Уа¶≠а¶Ња¶∞а¶ЯаІЗа¶Х а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶њ ථඌ, а¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථа¶У а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІЛථа¶У а¶ђа¶Ња¶∞а¶З ටඌබаІЗа¶∞ ඪථаІНබаІЗа¶є а¶Ьа¶Ња¶ЧаІЗථග, ඙ගа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶Ђа¶З а¶ЦаІБа¶®а¶ња•§ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛа¶ЃаІБа¶Ца¶њ а¶єаІЯаІЗа¶У ‘а¶ЗаІЯа¶∞аІНа¶ХපඌаІЯа¶Ња¶∞ а¶∞ග඙ඌа¶∞’ а¶Ша¶Ња¶ђаІЬа¶ЊаІЯа¶®а¶ња•§ ටඌа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප а¶Ца¶ЄаІЗа¶®а¶ња•§

аІІаІѓаІЃаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЃаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗ аІІаІ©а¶Яа¶њ а¶ЦаІБථ а¶Жа¶∞ ඪඌටа¶Яа¶њ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІЗ ඙ගа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶Ђ බаІЛа¶ЈаІА а¶Єа¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶єаІЯа•§ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ ටඌа¶∞ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶ЬаІНа¶ЬаІАඐථ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Ња¶¶а¶£аІНа¶° а¶єаІЯа•§

а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ඌථ ඙ගа¶Ъа¶Ђа¶∞аІНа¶Х а¶Іа¶∞а¶Њ ඙аІЬа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶°а¶Ња¶Г а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶Є ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Ю ඙аІБа¶≤ගප а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ХаІГට а¶єа¶≤аІЗ а¶ђа¶єаІБ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ъа¶§а•§ ‘а¶ЗаІЯа¶∞аІНа¶ХපඌаІЯа¶Ња¶∞ а¶∞ග඙ඌа¶∞’-а¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Њ а¶ѓаІЗа¶§а•§ ඪථаІНබаІЗа¶єа¶≠а¶Ња¶ЬථබаІЗа¶∞ ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ ථඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У, а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶Яа¶єа¶≤බඌа¶∞ ඙аІБа¶≤ගප а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶ђа¶Ња¶∞ ටඌа¶∞ а¶≤а¶Ња¶За¶ЄаІЗථаІНа¶Є а¶ЪаІЗа¶Х а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЦаІБථаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶ЊаІЯаІЛа¶≤а¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£а•§ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶ВаІЯаІЗ ඙ගа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Яа¶ХаІНа¶≤а¶ња¶ЂаІЗа¶∞ යඌටаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ ටඌаІЬඌටඌаІЬа¶њ යඌටа¶ХаІЬа¶Њ ඙аІЬа¶§а•§

‘а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞’ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶Х а¶ЬаІЗа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶Ђа¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В а¶ЃаІЗඕධ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶І а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђа¶ња¶≤а¶ЊаІЯ а¶ѓаІБа¶ЧඌථаІНට а¶Ша¶Яа¶њаІЯаІЗ බගа¶≤а•§

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team