а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶ЊаІЯ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯ ඙ඌа¶≤ а¶У а¶ЄаІЗථ а¶ђа¶Вප а¶∞а¶Ња¶ЬаІНඃපඌඪථ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ЃаІЯ ටඌබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Еа¶Вප а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ටඕඌ а¶Єа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞ а¶Еа¶Єа¶Ѓ, а¶ЙටаІНටа¶∞-඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶Єа¶є а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Па¶Х а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ѓа¶≤аІНа¶≤а¶ђа¶∞аІНඁථ, а¶єа¶∞аІНа¶Ьа¶∞ а¶ђа¶∞аІНඁථ, а¶ђаІНа¶∞а¶єаІНඁ඙ඌа¶≤ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ца¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓа•§ а¶ХගථаІНටаІБ аІІаІІаІІаІЂ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶ђаІНа¶∞а¶єаІНඁ඙ඌа¶≤ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІЗа¶∞ පаІЗа¶Ј а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Іа¶∞аІНඁ඙ඌа¶≤ ඙аІБටаІНа¶∞ а¶ЬаІЯ඙ඌа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ ඙ඌа¶≤ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶Вප а¶У ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ЄаІЗථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІЗа¶∞ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£аІЗ ඐගපаІГа¶ЩаІНа¶Ца¶≤ а¶У පа¶ХаІНටගයаІАථ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ аІІаІІаІЃаІЂ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶ђа¶≤аІНа¶≤а¶≠බаІЗа¶ђ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІЗа¶∞ පа¶ХаІНටග а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶Іа¶њ а¶Ђа¶ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ЖථටаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටගථග а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට аІІаІІаІѓаІЂ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Єа¶ња¶ВයඌඪථаІЗ а¶Жа¶∞аІВаІЭ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ ඙аІГඕаІБ (аІІаІІаІѓаІЂ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶Г – аІІаІ®аІ®аІЃ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶Г), ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶У ඙аІМටаІНа¶∞ ඪගථаІНа¶ІаІБ а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§

аІІаІ®аІ¶аІ® а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶£ а¶ЄаІЗථаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ а¶За¶ЦටගаІЯа¶Ња¶∞а¶ЙබаІНබගථ а¶ђа¶ЦටගаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ца¶ња¶≤а¶Ьа¶ња¶∞ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ පඌඪථඌ඲аІАථ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ђа¶ЦටගаІЯа¶Ња¶∞ ථබගаІЯа¶Њ а¶У а¶ЧаІМа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶£а¶Ња¶ђа¶§аІА а¶ЬаІЯ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶ЂаІЗа¶∞а¶Ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ЃаІЯ ටගථ ටගථ а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£ ඙аІНа¶∞ටගයට а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙ а¶∞а¶Ња¶Ь ඙аІГඕаІБа•§ аІІаІ®аІ®аІЃ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶Па¶З а¶Єа¶Ња¶єа¶ЄаІА а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ ථඌඪගа¶∞аІБබаІНබගථ а¶Ѓа¶Ња¶єа¶ЃаІБබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£аІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶Іа¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶ђаІАа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ а¶ђа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඙аІГඕаІБа¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ ථඌඪගа¶∞аІБබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඪථаІНа¶Іа¶њ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ථඌඪගа¶∞аІБබаІНබගථ а¶Єа¶ЄаІИථаІНа¶ѓаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ а¶ЧаІМаІЬаІЗа•§ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶У а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶У а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗථ බаІНа¶∞аІБට а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£аІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ ඙аІЬටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§

а¶ХගථаІНටаІБ ටගථග а¶ѓа¶Њ а¶≠аІЗа¶ђаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටටа¶Яа¶Њ ටඌаІЬඌටඌаІЬа¶њ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£ а¶єа¶≤аІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Зටගඁ඲аІНа¶ѓаІЗ ථඌඪගа¶∞аІБබаІНබගථ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ аІІаІ®аІ®аІѓ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНа¶¶а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶ЧаІМаІЬ බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶Ча¶њаІЯа¶Ња¶Єа¶ЙබаІНබගථ а¶Ца¶ња¶≤а¶ЬаІАа¶∞ බа¶≤а¶≠аІБа¶ХаІНට а¶За¶ХටගаІЯа¶Ња¶∞а¶ЙබаІНа¶¶а¶ња¶®а•§ ටගථග ඁඌටаІНа¶∞ а¶Жආඌа¶∞аІЛ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ аІІаІ®аІ©аІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶За¶≤ටаІБටඁගඪ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඙а¶∞а¶Ња¶Ьගට а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶≤а¶Ња¶ЙබаІНබගථ а¶Ьඌථගа¶ХаІЗ а¶ЧаІМаІЬаІЗа¶∞ පඌඪථа¶Ха¶∞аІНටඌ ථගඃаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§

а¶Пබගа¶ХаІЗ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£ ඙аІНа¶∞ටගයට а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЪටаІБа¶∞ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶®а•§ ඙ගටඌ ඙аІГඕаІБ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЄаІАඁඌථඌ а¶ђа¶∞а¶Ња¶ђа¶∞ බаІБа¶∞аІНа¶Ч а¶ЧаІЬаІЗ ටаІБа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පඌඪථගа¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Єа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Жථа¶≤аІЗථ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ බගථයඌа¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЧаІЛඪඌථගඁඌа¶∞ගටаІЗа•§ ටа¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Хඌඁටඌ඙аІБа¶∞аІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶≠аІМа¶Ча¶≤а¶ња¶Х а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶Пඁථ а¶ѓаІЗ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ, බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ а¶ђа¶Њ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£-඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ а¶ѓаІЗ බගа¶Х බගаІЯаІЗа¶З а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£ а¶єаІЛа¶Х ථඌ а¶ХаІЗථ ටඌаІОа¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ња¶Х, ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј а¶У а¶ЄаІБථගаІЯථаІНටаІНа¶∞ගට ඙аІНа¶∞ටගа¶∞аІЛа¶І а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Њ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Єа¶єа¶Ь а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶Ча¶£ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶У а¶Єа¶Ѓа¶∞а¶ХаІМපа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІГටа¶ЬаІНа¶Юа•§ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Па¶З බаІВа¶∞බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Рටගයඌඪගа¶ХබаІЗа¶∞а¶У а¶ђа¶Ња¶єа¶ђа¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ටගථග аІІаІ®аІЂаІ™ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Хඌඁටඌ඙аІБа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З පඌඪථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ ටගථග ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථබаІЗа¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ а¶ЃаІВа¶≤ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІЗа•§

ආගа¶Ха¶З а¶Ъа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶ђа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ පаІЗа¶Ја¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ аІІаІ®аІЂаІ≠ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ගඁබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗ ථඌ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Й඙ඌаІЯ ඕඌа¶Ха¶≤аІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ аІІаІ®аІЂаІ≠ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶За¶ХаІНටඌа¶∞а¶ЙබаІНබගථ а¶Йа¶Ьа¶ђаІЗа¶Ха•§ аІІаІ®аІ®аІѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІ®аІЂаІ¶ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Яа¶Ња¶≤а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶≤ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЧаІМаІЬаІЗ а¶ЃаІЛа¶Я а¶Жа¶Яа¶Ьථ а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Па¶Єа¶ЃаІЯ а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ аІІаІ®аІЂаІІ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶За¶ХаІНටඌа¶∞а¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶Йа¶Ьа¶ђаІЗа¶Х а¶ХаІНඣඁටඌаІЯ а¶Па¶≤аІЗ а¶ЄаІНඕගටඌඐඪаІНඕඌ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ђаІБබаІН඲ගඁඌථ පඌඪа¶Ха•§ а¶Єа¶Ѓа¶∞ථаІИටගа¶Х а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶≤ඌ඙а¶У ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІЛа¶ХаІНට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶З а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗа¶У ඁථ බගа¶≤аІЗа¶®а•§ ටගථග а¶∞а¶ЊаІЭ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶Еа¶ѓаІЛа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞а¶У ටඌа¶Ба¶∞ පඌඪථඌ඲аІАථ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ аІІаІ®аІЂаІ≠ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ ටගථග а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶ЄаІИථаІНඃඐඌයගථග а¶Эа¶Ња¶Б඙ගаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞а•§ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞, а¶ЄаІИථаІНа¶ѓ-ඪඌඁථаІНට а¶У а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ъа¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА ඙а¶∞ගටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ха¶∞බඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගපаІНа¶∞аІБටගටаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶Ђа¶ња¶∞а¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටඌඐ ඙ඌආඌа¶≤аІЗ а¶Йа¶Ьа¶ђаІЗа¶Х ටඌ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНඃඌථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Єа¶ЃаІЯ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶Х а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч а¶У а¶Еа¶Єа¶ЃаІЗ а¶Па¶Х а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНට а¶Жа¶ЄаІЗа•§

ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІИථаІНа¶ѓа¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ බаІБа¶∞аІНа¶ђа¶≤а•§ ටඌа¶З ටගථග а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£аІЗа¶∞ පа¶ХаІНටගටаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶Ва¶Чආගට а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ ටඌබаІЗа¶∞а•§ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ගඁබаІЗа¶∞ а¶Еа¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶Чගටඌ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බаІЗපаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ යඌට පа¶ХаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶П а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Ша¶Яථඌ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ЄаІБа¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ බඌඪ ටඌа¶Ба¶∞ ‘а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪ’-а¶П а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ, “а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ පඪаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶≠ඌථаІНа¶°а¶Ња¶∞аІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶Њ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ථගа¶∞аІНබаІЗප බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶є’а¶≤а•§ ඃඌටаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІЛථа¶У පඪаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ѓаІЛа¶Чඌථ а¶Йа¶Ьа¶ђаІЗа¶Х ථඌ а¶™а¶Ња¶®а•§ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ а¶ЙබඐаІГටаІНට පඪаІНа¶ѓ ටගථග а¶ХගථаІЗ ථаІЗථ а¶ђаІЗපග බඌඁаІЗ –ඃඌටаІЗ а¶≤аІБථаІНආථ а¶Ха¶∞аІЗа¶У а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗ а¶ЦඌබаІНа¶ѓ ථඌ ඙ඌаІЯ ඐගබаІЗපග බа¶Ца¶≤බඌа¶∞а•§ ඙පаІБ а¶ЦඌබаІНа¶ѓ а¶ѓа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤— а¶Єа¶ђ ඙аІБаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶ЖබаІЗප බගа¶≤аІЗථ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ, ඃඌටаІЗ а¶ђа¶ња¶ЬаІЯаІАබаІЗа¶∞ а¶ШаІЛаІЬа¶Њ-යඌටග-а¶Ца¶ЪаІНа¶Ъа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У ඙පаІБа¶ЦඌබаІНа¶ѓ ථඌ ඙ඌаІЯа•§ а¶Зටගයඌඪ а¶∞а¶Ъථඌа¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ ඙аІГඕаІБа¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶∞ බඌඐගа¶∞ а¶ЕථаІБа¶∞аІВ඙ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶Чගටඌ බඌථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Ьථа¶Ча¶£а•§ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ යඌටаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ බගа¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞а¶Ња•§ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඙පаІБа¶ЦඌබаІНа¶ѓ ඙аІБаІЬа¶њаІЯаІЗ බගа¶≤аІЗථ — а¶Єа¶ња¶Вයඌඪථа¶ЪаІНа¶ѓаІБට а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ХඕඌаІЯа•§ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶У а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНඕ ටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч а¶У а¶ХаІНඣටගඪаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗ а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£аІАаІЯ а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа•§

ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶Па¶ђа¶В а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ ඐඌයගථගа¶∞ а¶ЬаІАඐථ ඃඌ඙ථ а¶Хආගථ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Уබගа¶ХаІЗ а¶Йа¶Ьа¶ђаІЗа¶Х ථටаІБථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ЬаІЯаІЗа¶∞ а¶ЖථථаІНබаІЗ ඁපа¶ЧаІБа¶≤а•§ а¶ЦඌබаІНඃපඪаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Е඙аІНа¶∞ටаІБа¶≤ටඌ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ, ඙පаІБа¶ЦඌබаІНа¶ѓ ඙аІБаІЬа¶њаІЯаІЗ, а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶ІаІНа¶ђа¶Ва¶Є а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶ђаІНа¶ѓаІБа¶є ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶Ьථа¶Ча¶£а•§ а¶Па¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ђаІНඃ඙аІА ථබаІАа¶ђа¶Ња¶Ба¶І а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Йа¶Ьа¶ђаІЗа¶ХබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶∞а¶У а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єа¶≤аІЛ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Њ ථඌඁඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ а¶Ъа¶Ња¶∞඙ඌප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶З а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶ђаІНа¶ѓаІБа¶єаІЗ ඙а¶∞аІНа¶ѓаІБබඪаІНට а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ ටඌа¶∞а¶Ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Па¶З а¶ЃаІЛа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗ а¶Жа¶Шඌට යඌථа¶≤аІЗථ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶У а¶Ьථа¶Ча¶£аІЗа¶∞ පа¶ХаІНа¶§а¶ња•§ ඙а¶∞а¶Ња¶ЄаІНට а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ ඐඌයගථග ඙ඌа¶≤а¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඙ඕ ඙аІЗа¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶За¶ХаІНටගа¶∞а¶ЙබаІНබගථ а¶Йа¶Ьа¶ђаІЗа¶Х ඐථаІНබග а¶єа¶≤аІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ”а•§

а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗ පаІБа¶ІаІБ ථаІЯ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗа¶З а¶П а¶Па¶Х а¶Еа¶≠аІВට඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶єа¶ња¶Гපа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶Ьථа¶Ча¶£а¶ХаІЗ а¶Єа¶Ва¶Чආගට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІЬ а¶ХаІГටගටаІНа¶ђа•§ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ХඕඌаІЯ ථගа¶∞аІНබаІНа¶ђа¶ња¶Іа¶ЊаІЯ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙බ а¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ බගа¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£а¶Уа•§ а¶П ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ බаІЗප඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъඌඪථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Па¶≤аІЗථ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඙аІНа¶∞а¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶ња•§ ඙аІНа¶∞а¶ЬඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Еа¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶ђаІБබаІНа¶Іа¶ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ ඙аІНа¶∞а¶Ьа¶Ња¶∞а¶Ња¶У ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х, ථගа¶Ха¶Я а¶ЖටаІНа¶ЃаІАаІЯ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶У ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ථගа¶ЬаІЗа¶∞, а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞а•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Еа¶ВපаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ථගටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞а¶ЬඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗа¶У а¶єаІЯටаІЛ а¶ЄаІЗ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶З а¶≠ඌඐථඌа¶∞ а¶Жа¶ђа¶є а¶Жа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶УආаІЗа¶®а¶ња•§ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђаІАа¶Ь а¶єаІЯටаІЛ а¶ђа¶Њ а¶Па¶З а¶Ша¶ЯථඌටаІЗа¶З ථගයගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌа¶Ба¶ЪපаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶њ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶Па¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶ЄаІБබаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶У ඙аІНа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶Па¶Ха¶З а¶Ьථа¶Ьඌටගа¶∞а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ බаІБа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶ЖටаІНа¶ЃаІАаІЯටඌ а¶ЧаІЬаІЗ а¶УආаІЗа•§ ටඌа¶З ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶≠ඌඐටаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Еа¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶ІаІЗ а¶ХаІЛඕඌаІЯа•§ ටඐаІЗ а¶Па¶З а¶Ьථа¶Ьඌටගа¶ХаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶£а¶§а¶Њ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗа¶З а¶Пටа¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞ ඙ඌаІЯа¶®а¶ња•§ а¶ХаІЗථථඌ а¶Па¶З ඐගපඌа¶≤ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Хගථඌ, ටඌ ථගаІЯаІЗ ඁට ඙ඌа¶≤а¶Яа¶Њ ඁටаІЗа¶∞ ඐගඐඌබ බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶Ха¶Ња¶≤ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ аІІаІѓаІ¶аІІ а¶У аІІаІѓаІІаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЖබඁඪаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ගටаІЗ а¶П а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶єаІЯа•§ а¶ЕඐපаІЗа¶ЈаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶∞а¶Њ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЗаІЯ а¶Па¶З а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА ‘а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА’а•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ПඁටаІЗа¶∞а¶У ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶ХඕаІНа¶ѓа¶∞аІАටගටаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗථ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАа•§ ඁට ඙ඌа¶≤а¶Яа¶Њ ඁටаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶єаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАа¶∞а¶Њ а¶∞аІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗථ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶Ха¶Ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІЗ а¶Еа¶ђа¶≤а¶ЃаІНඐථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ђаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ а¶РටගයаІНа¶ѓа¶ХаІЗа•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶∞а¶ЊаІЯа¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ ආඌа¶ХаІБа¶∞ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ

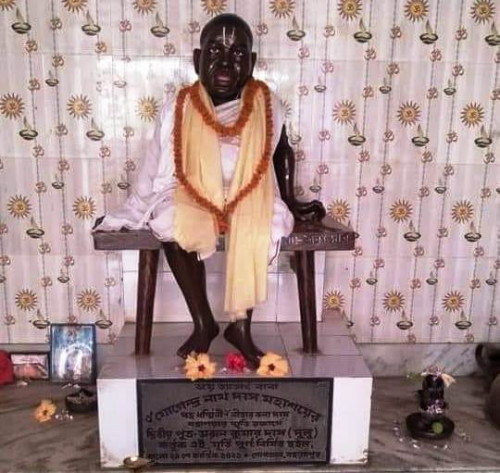

а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶З ඙аІНа¶∞а¶Іа¶Ња¶®а•§ а¶Па¶З а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගටаІЗ а¶Еථඌа¶∞аІНа¶ѓ-а¶Жа¶∞аІНа¶ѓ බаІБа¶ЗаІЯаІЗа¶∞а¶З ඁගපаІНа¶∞а¶£ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶З а¶єаІЛа¶Х а¶ђа¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х, а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶ЬаІАඐථа¶З а¶єаІЛа¶Х а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ ථඌ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඐඌබ ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј а¶∞а¶ЊаІЯа¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ ආඌа¶ХаІБа¶∞ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶У а¶Ха¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ а¶Йа¶єаІНа¶ѓ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶У а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ а¶ЙථаІНථටටа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Еඐබඌථ а¶ЕථаІЗа¶Ха•§

аІІаІЃаІђаІђ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗа¶∞ аІІаІ© а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞аІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗථ ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ а¶Ха¶∞බ-ඁගටаІНа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට ඁඌඕඌа¶≠а¶Ња¶Ща¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ца¶≤а¶ња¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа•§ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Еථа¶ЧаІНа¶∞а¶Єа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ьа¶®а¶™а¶¶а•§ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІВа¶≤ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЃаІЛа¶Ха¶Ња¶ђа¶ња¶≤а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ටගථග а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶ЊаІЯ ඐගපаІЗа¶Ј а¶ХаІГටගටаІНа¶ђ ඙аІНа¶∞බа¶∞аІНපථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА а¶Па¶З ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶Па¶Ѓа¶З ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶ЙටаІНටаІАа¶∞аІНа¶£ а¶єа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ЃаІЯ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞, බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞, а¶∞а¶Щ඙аІБа¶∞ а¶У а¶Ѓа¶Ња¶≤බය а¶Ыа¶ња¶≤ а¶∞а¶Ња¶ЬපඌයаІА а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Ча¶§а•§ а¶Па¶Ѓа¶З ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Ђа¶≤ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ЧаІЗа¶ЬаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ аІІаІЃаІЃаІЂ-аІІаІЃаІЃаІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х а¶∞ග඙аІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶Г Panchanan Sarkar a native of Coochbehar who passed the M.E. Examination in First Division from Mathavanga School succeeded to secure the first place in the general list of Rajsahi Division.

аІІаІЃаІђаІђ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІѓаІ©аІђ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඪටаІНටа¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ ටඌа¶Ба¶∞а•§ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯа¶У ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶ЄаІНඕඌථ ථගа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ ඙аІЗට а¶Хටа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ХаІБа¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶Ьඌට-а¶™а¶Ња¶§а•§ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъ-ථගа¶Ъа•§ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ-а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථа¶ХаІЗ а¶Хටа¶Яа¶Њ а¶ЙථаІНථට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ටඌ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶∞ ඁට ඁඌථаІБа¶Ј а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ха¶Ѓа•§ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗ а¶≠аІЗබ а¶Ьа¶Ња¶Ба¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞а•§ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІГа¶єаІО а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАа¶∞а¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶£, а¶ХаІНඣටаІНа¶∞а¶њаІЯ, а¶Ха¶ЊаІЯа¶ЄаІНඕබаІЗа¶∞ ඁට ටඕඌа¶Хඕගට а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶єа¶ња¶®аІНබаІБ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђаІНа¶∞ඌටаІНа¶ѓа•§ а¶Па¶З а¶≠аІЗබඌа¶≠аІЗබ а¶ЃаІЛа¶Ъථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ ආඌа¶ХаІБа¶∞ ඙а¶ЮаІНа¶ЪඌථථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Ха¶Ња¶Ьа•§ а¶Па¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ බаІГаІЭ඙аІНа¶∞ටගа¶ЬаІНа¶Юа•§

а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶≠а¶ња¶ХаІНа¶ЯаІЛа¶∞а¶њаІЯа¶Њ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь (а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶Па¶ђа¶ња¶Пථ පаІАа¶≤ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь) ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГට ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Ѓа¶П а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶ЗථаІЗ а¶ЄаІНථඌටа¶Х (а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ) а¶Па¶З а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථа¶ЪаІЗටඌ ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ පඌඪаІНටаІНа¶∞ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£ а¶ШаІЗа¶Ба¶ЯаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ХаІНඣටаІНа¶∞а¶њаІЯа•§ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶У а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ ඐග඙ඌа¶ХаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞-а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶ђаІНа¶∞ඌටаІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶њ පඌඪаІНටаІНа¶∞а¶ЬаІНа¶Ю ඙ථаІНධගටа¶∞а¶Њ а¶ЃаІЗථаІЗ ථගටаІЗ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНටථ а¶ЃаІБа¶ЦаІНඃඁථаІНටаІНа¶∞аІА а¶ЬаІНа¶ѓаІЛටග а¶ђа¶ЄаІБ аІІаІѓаІЃаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІ®аІ™ а¶ЄаІЗ඙аІНа¶ЯаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ ඐග඲ඌථඪа¶≠а¶Ња¶∞ а¶≤ඐගටаІЗ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Жа¶ђа¶∞а¶£ а¶ЙථаІНа¶ЃаІЛа¶Ъථ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ђа¶≤аІЗථ, “а¶ХаІНඣටаІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶≠аІБа¶ХаІНට ටගථග, а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНඐටථ а¶ЧаІМа¶∞а¶ђ а¶У а¶Еа¶Іа¶Г඙ටථ, а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х පаІЛа¶Ја¶£ а¶Па¶ђа¶В а¶ЕටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථගа¶Ь а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ ථගඃаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌа¶З а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶Ь а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ІаІАа¶∞аІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђаІГයටаІНටඁ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ња¶Єа¶ВඐඌබаІА ථаІЗටඌ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗа•§” ටගථග а¶Жа¶∞а¶У а¶ђа¶≤аІЗථ, “а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ, а¶Еа¶Єа¶Ѓ, а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶Па¶ђа¶В ථаІЗ඙ඌа¶≤аІЗа¶∞ ඪථаІНථගයගට а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ХаІЗ ථටаІБථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ХаІНඣටаІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ ඙а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣගටаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ ථаІЯа•§ а¶ђа¶∞а¶В а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶ХаІЛа¶£ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶Па¶ђа¶В а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞аІЛа¶Іа¶Њ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња•§”

඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ѓа¶ЂаІНа¶∞ථаІНа¶Я а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඁථаІНටаІНа¶∞аІАа¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ ඪබඪаІНа¶ѓ බаІАථаІЗප а¶°а¶Ња¶ХаІБаІЯа¶Њ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ, “а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Ьඌටගа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ ‘ඁඌථаІБа¶Ј’ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶ЙаІОа¶Єа¶∞аІНа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථа¶У а¶Ьඌටග а¶ђа¶Њ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶єа¶ња¶Ва¶Єа¶Њ ඐගඐඌබ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶∞а¶В ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶ЙථаІНථටග ඐග඲ඌථаІЗ ටගථග а¶Єа¶∞аІНа¶ђ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ а¶У ඪයඌථаІБа¶≠аІВටග а¶ЖබඌаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§” а¶∞а¶ЊаІЯа¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ ආඌа¶ХаІБа¶∞ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ХаІНඣඌටаІНа¶∞а¶Ча¶£ ඙аІНа¶∞а¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђаІЗа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶∞аІЗа¶Ьа¶ња¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ ඪබඪаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටග а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ь а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ аІІаІѓаІІаІѓ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ ‘а¶∞а¶ЊаІЯа¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ’ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Ѓа¶ђа¶ња¶З а¶Й඙ඌ඲ග ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටගථග аІІаІѓаІ®аІ¶, аІІаІѓаІ®аІ©, аІІаІѓаІ®аІѓ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶ђаІЗа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶≤аІЗа¶Ьа¶ња¶Єа¶≤аІЗа¶Яа¶ња¶≠ а¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Єа¶ња¶≤ ඪබඪаІНа¶ѓ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶Ъගට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§

а¶ђа¶∞аІНа¶£ යගථаІНබаІБа¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ХаІЗ ථගа¶ЪаІБ ථа¶Ьа¶∞аІЗ බаІЗа¶Цට а¶ЄаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАа¶Ча¶£ а¶Па¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ња¶≤ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶єа¶∞а¶ЃаІЛයථ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶У ඙а¶∞аІЗ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථаІЗටаІГටаІНа¶ђаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІАබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶∞ඌටаІНඃටаІНа¶ђ а¶ЃаІЛа¶Ъථ а¶У а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГට ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЦаІНඃඌට ඙ථаІНධගට ටඕඌ පඌඪаІНටаІНа¶∞а¶ЬаІНа¶Ю а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶£аІНа¶ѓа¶ђа¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටගටаІЗ аІІаІѓаІІаІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට බаІЗа¶ђаІАа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь ඕඌථඌа¶∞ ඙аІЗа¶∞а¶≤а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ (а¶Еа¶ІаІБථඌ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗ) а¶Ха¶∞ටаІЛаІЯа¶Њ ථබаІАа¶∞ ටаІАа¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ѓа¶ЬаІНа¶Ю а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІЗබගථа¶З а¶Ча¶£-а¶Й඙ථаІЯථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶≤а¶ХаІНа¶Ј а¶≤а¶ХаІНа¶Ј а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА ඙ඐගටаІНа¶∞ а¶ѓа¶ЬаІНа¶ЮаІЛ඙ඐаІАට а¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ѓа¶ња¶≤ථ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ පаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞аІЗ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌථථ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІИටаІНа¶∞а¶ња¶Х ඙බඐග а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ а¶ЧаІНа¶∞යථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග බඌаІЯඐබаІН඲ටඌ ඙аІНа¶∞а¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓаІЗ ථඌථඌඐග඲ а¶Ьථයගටа¶Ха¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ЖටаІНඁථගаІЯаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§

а¶Єа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶Жа¶∞а¶У а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ьථа¶Ьඌටග а¶У а¶ЖබගඐඌඪаІА ඁඌථаІБа¶Ј а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Чට а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤аІА, а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶≠а¶Ња¶Яа¶њаІЯа¶Њ ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗථ ථаІЗ඙ඌа¶≤аІА, а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІА, а¶Ѓа¶Ња¶∞аІЛаІЯа¶Ња¶∞аІА, ටඌඁඌа¶Щ, а¶Уа¶∞а¶Ња¶Ба¶У, а¶ЃаІЗа¶Ъ, а¶∞а¶Ња¶≠а¶Њ, а¶Єа¶Ња¶Ба¶Уටඌа¶≤, а¶ХаІЛа¶≤, а¶ЃаІБථаІНа¶°а¶Њ, а¶ЯаІЛа¶ЯаІЛ, а¶ІаІАа¶Ѓа¶Ња¶≤, බаІЗපග, ඙а¶≤а¶њ а¶Єа¶є а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ а¶П а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶ХаІЗа•§

а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Жа¶Яа¶Яа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња•§ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞, а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ, а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБаІЯа¶Ња¶∞, බඌа¶∞аІНа¶Ьа¶ња¶≤а¶ња¶В, а¶Ха¶Ња¶≤а¶ња¶ЃаІН඙а¶В, а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶У බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ බගථඌа¶Ь඙аІБа¶∞, а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶¶а¶єа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ, а¶≤аІЛа¶ХථаІГටаІНа¶ѓа•§ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ЕටаІНඃථаІНට පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶Ѓа•§ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ ඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶∞аІВ඙аІЗ ඐබа¶≤аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤аІЗа¶У а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ ථගа¶Ьа¶ЄаІНඐටඌаІЯ а¶ЕථථаІНа¶ѓа•§ а¶ђаІИа¶ЪගටаІНа¶∞඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Па¶З а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶У බа¶∞аІНපථаІЗ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗа•§

(а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗ)

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team