তনুশ্রী পাল

তনুশ্রী পাল

সে সময়টা ছিল একটু অন্যরকম। আর আমাদের জন্মগ্রামেও ছিল সেকালের রীতিমাফিক সবার মধ্যেই পারস্পরিক আত্মীয়তার অদৃশ্য বন্ধন। তবে সে জায়গা একেবারে অসূয়া বা ঈর্ষাবিহীন, মানুষেরা দেবতুল্য আর সদাই হাস্যমুখর তা নয়, সত্যযুগের কোনও জনপদ নয় আদৌ। মনুষ্য সমাজোচিত সর্বপ্রকার ঝুটঝামেলাও যথারীতি সেখানেও বিরাজমান ছিল। তবু সবার সঙ্গে সবার বিশ্বাসের, ভালোবাসার এক অদৃশ্য নাড়ির যোগ ছিল। রক্তসর্ম্পকের আত্মীয়তার উর্ধ্বে কেমন এক মায়াটান! তাতেই না এতগুলো দশক পেরিয়ে এসেও কত কথা, কত দৃশ্য, কত মানুষ, গাছপালা, ফুল-ফল, ধানখেতের আল, নয়ানজুলির ফুটন্ত শাপলা, আমের মুকুলের মিঠা গন্ধ, জ্যোৎস্নায় মাখামাখি ফসলের খেত, টিয়ার ঝাঁক, সন্ধ্যার আকাশে লক্ষ তারা, পূজা মন্ডপের ঢাকের বোল, বাদ্যকর নাগুড়ু ঋষি কাকার ছোটোখাটো চেহারা সব সব স্পষ্ট মনে পড়ে। সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আজ নিজেরই মনে হয় যেন সব সত্যি নয় যেন অলীক গাঁয়ের অলীক সব গল্পগাথা!

আমাদের বাড়ির সামনেই রাস্তাটা ইউ টার্ন নিয়েছে। বাঁদিক ধরে সামান্য এগোলে চলে গেছে আরেক গাঁয়ে। ডানদিক ধরে সোজা গেলে এক বেলগাছ পাশে রেখে পথ চলেছে সোজা। এক্কেবারে বাসস্ট্যান্ডে মূল রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। মারোয়াড়ি, বাঙালি নানাজাতের মানুষের বাড়িঘর, দোকান, গুদাম রাস্তা দুধারে। দাসেদের বাড়ি আর সে বাড়ির ছেলে শ্যামা মানে শ্যামাপদর কথা বলি। দাস পদবি হলে কি হবে; সবাই পেছনে বলত পদবাড়ি। কেননা সে বাড়ির সব পুরুষেদেরই নামের প্রথমে কোনও দেবতা আর শেষে পদ, মানে নানান ঠাকুর দেবতার পদাশ্রিত সব্বাই। বয়সে খানিক ছোটো হলেও শ্যামাপদ আমাদের খেলার সাথি ছিল। বয়সের তুলনায় বেশ লম্বাচওড়া শ্যামাকে আমরা খ্যাপাতাম ‘শ্যামাটা উইড়ে গেল/ পইড়ে গেল পদ/ ভ্যা ভ্যা কইরে কানতে কানতে/ হইয়ে গেল হদ্দ।’ ছড়া শুনে রেগে দাঁত কিড়মিড় করলেও পরের দিন আবার সে যথারীতি খেলার মাঠে হাজিরা দিত। তবে সে ভুলতো না কিছুই। কোনও না কোনও উপায়ে প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ত।

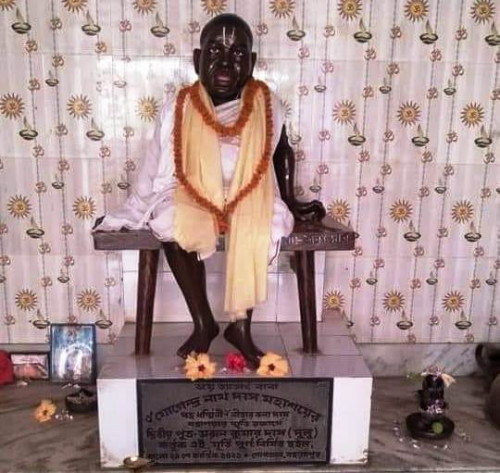

ওদের বাড়ির সামনে টিনের চালার নীচে ধক ধক শব্দে চলত গমভাঙার মেশিন। সেখানে শ্যামার এক দাদা আরেক কর্মচারী সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত। আর সামনের পেয়ারা গাছের নীচে একটা বহু পুরনো কাঠের চেয়ারে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দশাসই চেহারার গৃহকর্তা হরিপদ দাস অধিষ্ঠিত থাকতেন। সারা বছরই ওনার পাশে বা ভুঁড়ির খাঁজে আটকে থাকত একটা দুটো খুদে শিশু। যদিও স্বচক্ষে দেখিনি, সত্যিমিথ্যে জানি না কিন্তু সবাই বলত দুধ দোয়ানোর পর উনি নাকি সরাসরি বালতি থেকেই ঢক ঢক করে কাঁচা দুধ খান প্রতিদিন, এক্কেবারে একবালতি দুধ! তাইতে এমন শক্তপোক্ত চেহারা, আর অমন বাজখাঁই আওয়াজ! ওরা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। জমিজিরেত মেলা। বাড়ি ভর্তি লোকজন। গ্রামদেশে যেমন হয় অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়ানো ঘরবাড়ি। বিরাট গোয়ালে প্রচুর দুগ্ধবতী গরু; চাষের বলদ। ধান পাটের ব্যাবসার কারণে বাড়িতে ঢোকার মুখে লম্বা টিনের চালার গুদাম ঘর। কয়লার দোকান। বাড়ির ভেতরেও প্রচুর ঘরদোর, রান্নাঘরে সদাই উনুন জ্বলে। কড়াই ভর্তি দুধ উথলোচ্ছে বা ভাত ফুটছে, সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শ্যামার বাবার দুটি বিয়ে এবং অজস্র ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনি। আগের পক্ষের স্ত্রী মারা গেলে শ্যালিকাকে বিবাহ করেন। শ্যামাপদ দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান।

ওর মায়ের চেহারাটি স্পষ্ট মনে আছে; ফর্সা, একমাথা সিঁদুর, কপালে ধ্যাবড়ে যাওয়া সিঁদুরের টিপ আর চাপা নাকে একটা চকচকে নাকফুল। তিনিও তাঁর প্রয়াত বড়দিদির মতই সারাবছর রান্নাঘর, গোয়ালঘর আর আঁতুড়ঘরেই কাল কাটাতেন। খুবই নরমসরম স্বভাবের মানুষ, বিরাটকায় স্বামীর সামনে কুঁকড়েই থাকতেন। ছেলেমেয়েদের শাসনটাসন করবার ক্ষমতা মোটে ছিল না। যাইহোক শ্যামাপদ ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। যখন যেখানে যেমন খুশি ঘুরে বেড়ানোর অবাধ স্বাধীনতা তার ছিল। অতগুলো ভাইবোনের মধ্যে কে কী করে বেড়াচ্ছে কেই বা খোঁজ রাখে? তবে এর মধ্যে ওদের ভাইবোনেরা প্রায় সবাই স্কুলে ভর্তি হত। সে বাড়ির ছেলেমেয়ে সবারই বেশ বাড়ন্ত চেহারা; মেয়েদের বছর চোদ্দ পনের হলেই বিয়ে হয়ে যেত। অনেকবার বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছি ছোটোবেলায় শ্যামাদের বাড়িতে। উঠোনে সারি দিয়ে বসে কলাপাতায়; ডাল, ভাত, ভাজা, মাছ, মাংস, পায়েস আর রসগোল্লা। আর ওবাড়ির ছেলেরা কেউ কেউ পড়াশোনা করত, আবার ফেল হচ্ছে বারবার তাই ছেড়েও দিত। সেসব নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না কারও। ব্যবসা বা জমিজিরেতের দেখাশোনার কাজে লেগে পড়লেই হল। তবে দূরদর্শী হরিপদবাবু প্রথম পক্ষের বিবাহিত ছেলেদের অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গ্রামের লোকের অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যেস থাকেই; তো লোকে বলাবলি করত, বাপ হয়ে আগের পক্ষের ছেলেদের কেমন ঠকাল দ্যাখো!

যাই হোক শ্যামাপদ এই সব ভাগযোগের ধার ধারে না আদৌ। সে সব দাদাদের বাড়ি যায় ঘুরেফিরে; খায় আর দিব্যি ফুরফুরে ঘুরে বেড়ায়। এক দাদার ছোট্ট একটা মুদিখানা দোকান ছিল। মাঝেমধ্যেই সে জোর জবরদস্তি দোকানদারি করতে যেত। আসবার সময় পকেট ভরে ডালমুট, লাল নীল গোল লজেন্স, বিস্কুট নিয়ে এসে নিজেও খেত বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করত। ওর সেই কালোকুলো রোগাটে চেহারার দাদাটি ক্রমে আরও রোগা হয়ে, গরীব হয়ে একদিন দোকানটাই বন্ধ করে দিল। সে ওই শ্যামার অত্যাচারে কিনা কে জানে! শ্যামা সাপটাপও তেমন ভয় পেত না। কেমনভাবে ল্যাজ ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারত।

একবার পুজোর আগে সে জানায় সব্বাইকে পাখির বাচ্চা উপহার দেবে। টিয়া, চড়ুই, শালিক যেমন যেমন পাবে দিয়ে দেবে সবাইকে। অধীর অপেক্ষায় থাকে সবাই। কী কারণে বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করে আমায় সে চুপিচুপি বলে, ‘দিদি শোন তোকে না টিয়ার বাচ্চা দেব, কাউকে বলিস না। টিয়া কথা বলে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলতে পারে, হিন্দী বাংলা সব গান গায় জানিস। খাঁচা বানাইতে হবে বুঝলি।‘ তার এহেন বাক্যে বেশ প্রীত হই আমিও। সে ক্রমে ক্রমে কোথা থেকে দুটো একটি করে চড়াই আর শালিকের বাচ্চা এনে বিতরণ করতে থাকে। টিয়ার বাচ্চা আর আসে না! এমনিই সে সবাইকে পাখির বাচ্চাদের খাওয়ানোর ট্রেনিং দেয়। সে জানায় ঘাসের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট ফড়িং লাফিয়ে বেড়ায়, সেগুলো পাখির বাচ্চারা খুব ভালো খায় আর চটপট বড় হয়ে যায়। সে ফড়িং পাকড়ানোর বিদ্যেও শিখিয়ে দেয়। পাটকাঠির মাথায় একটা নারকেল পাতার শলা গোলাকৃতি করে গুঁজে দিলে বেশ ব্যাডমিন্টন র্যাকেটের মতো হল। এবারে মাকড়সার জাল জড়িয়ে নিতে হবে সেই প্রায় গোলাকার অংশে। ব্যাস জাল তৈরি, এবার ফড়িং ধরার পালা। পাটকাঠির সে জালে সত্যি কয়েকটি করে ধরাও পড়ল ফড়িং। এবারে মাঠের মাঝে গোল হয়ে বসে খাওয়ানোর পালা। ঠোঁট টিপে হাঁ করিয়ে পাখির ছানাগুলোকে ফড়িং আহার করানো চলল। যে যত বেশি খাওয়াতে পারে তারই যেন কম্পিটিশন! আমি সবাইকে সাহায্য করি, টিয়ার ছানা তখনো যোগাড় করতে পারেনি শ্যামাপদ। মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হই ওর ওপর কিন্তু কী আর করা। তবে ওই সান্ধ্য আহারের পরিণতি করুণই হল। পরদিন সকালের মধ্যে সবকটা বাচ্চাই মারা পড়ল। অতটুকু বাচ্চা কি আর অতগুলো ফড়িং খেতে পারে? সারাদিনে হয়ত একটাই খাওয়ায় ওদের মায়েরা! অনুশোচনা হল বৈকি, আমিও তো উৎসাহ দিয়েছিলাম, খাওয়াতেও সাহায্য করেছিলাম! পাপ তো হল।

এ ঘটনায় শ্যামার ওপর একরাশ বিরক্তি জমা হল। ওকে আর তেমন পাত্তা দিতাম না। সবাই যে যার মতো উঁচু ক্লাসে উঠতে লাগলাম। শ্যামাও পাশ করে করে এইটে উঠেছে। বাসে চেপে স্কুলে যাই, টিউশন পড়তে যাই ময়নাগুড়ি, সামনে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। যাতায়াতে সময় যায় অনেক, গল্প আড্ডার সময় কম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেছনের জমির আল ধরে বা সামনের ভালো রাস্তা দিয়ে মোড়ের মাথায় বাস ধরতে যাই। সেদিনও যাচ্ছি, বাড়ি থেকে বেরোতে একটু দেরি হয়েছে। পড়িমরি ছুটছি স্ট্যান্ডের দিকে। শ্যামা কোথা থেকে উদয় হয় সাইকেল নিয়ে, দিদি দাঁড়া, তোকে বাস ধরায় দিব। উঠ তাড়াতাড়ি। তড়িঘড়ি ওর সাইকেলের পেছনে বসে পড়ি। সাঁ সাঁ করে সাইকেল ছোটে, দিগেন মাস্টারের বাড়ির কাছে আসতেই দূরাগত বাসের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ‘তাড়াতাড়ি চল তাড়াতাড়ি চল রে শ্যামা’ বলতে না বলতেই রাস্তার ধারে সীমাদের বাড়ির সামনের জলপাই গাছে গোত্তা মেরে সাইকেলসুদ্ধ সোজা ঝোপজঙ্গলে ভরা পাশের খানার মধ্যে সজোরে গিয়ে পড়ি আমরা। কনুই পা আর ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দেখতে পাই ভোঁ ভোঁ করে বাসটা চলে গেল, মুহূর্তের জন্যে থেমে যাত্রীও উঠিয়ে নিল। হায় রে কপাল! কেন যে এই মহা শয়তানের পাল্লায় পড়লাম! সামান্য একটু দৌড় দিলেই দিব্যি বাসটা পেয়ে যেতাম। ক্লাস, টিউশন সব মার গেল। শ্যামার সাইকেলের অবস্থা তথৈবচ! ও বেচারা মুখ কাঁচুমাচু করে তাকিয়ে থাকে। ‘ব্যথা পাইলি দিদি?’ উত্তরে মাথা নেড়ে ‘না’ জানিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির পথ ধরি। কেন যেন মনে হল ওর চোখের কোনে একটু কৌতুকের ছোঁয়া! দেখার ভুল? ওর মতো গাট্টাগুট্টা ছেলে এরকম কাঁচা এক্সিডেন্টটা করল কীভাবে? রাস্তা ফাঁকা, না আছে ভিড়ভাট্টা না কিছু!

বেশ কয়েকমাস বাদে আবার সাক্ষাৎ। আমার হস্টেল যাত্রা নিশ্চিত হয়েছে। বাড়িতে এক নতুন পোষ্য, অতি চমৎকার একটা কুকুরছানা উপহার দিয়েছে আমাদের গ্রামতুতো এক দাদা। কালিম্পঙয়ে পোস্টিং ওনার। সেখান থেকেই দুটো কুকুর ছানা এনেছেন। একটা নিজেদের বাড়িতে রেখেছেন, অন্যটি উপহার স্বরূপ আমায় দিলেন। সব ঠিকই ছিল কিন্তু আমি হস্টেলে চলে গেলে কে তাকে সময় মতো খাওয়াবে দাওয়াবে, যত্নআত্তি করবে? বাড়ির কেউ এই দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। এমনকি মা পর্যন্ত বলে দিলেন সম্ভব না। বাড়ির অজস্র কাজের মধ্যে আবার এই নতুন কাজে সময় দেওয়া সম্ভবই না। বড্ড মন খারাপ আমার; কী করি বাচ্চাটাকে নিয়ে? কী যে মিষ্টি ঝাপুড়ঝুপুড় লোমওয়ালা বাচ্চাটা। গুলি গুলি চোখ দুটো কী সুন্দর! কিন্তু কে নেবে দায়িত্ব?

সেদিন বিকেলে শ্যামাপদ এসে হাজির এবং সে সরাসরি কুকুরের বাচ্চাটাকে নিতে চায়। কী জানি কোথা থেকে সে খবর পেল! বারবার অনুরোধ করতেই থাকে, ‘আমাকে দিয়ে যা দিদি। আমি পুরা যত্ন করব। স্নান করাব, খাওয়াব সব সব করব। তুই হস্টেল থিকে আসলে আবার তোকে ফিরৎ দিয়া দিব। সত্যি বলতেসি, আমাকে দে।‘ নিরুপায় আমি একসময় ওর কথায় রাজি হয়ে যাই। খুব মন খারাপ নিয়ে বাচ্চাটাকে তুলে দিই ওর হাতে। ‘একদম ছোট্ট, ছাড়িস না কিন্তু। দেখিস রাস্তায়টাস্তায় যেন না যায়। ট্রাকে চাপা না খায়, দেখিস কিন্তু। ঠিকমতো স্নান করাস, খেতে দিস বুঝলি।‘ বিজয়ীর হাসি হেসে শ্যামাপদ বাচ্চাটাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায়।

মাস কয়েক পরে কলেজের ছুটিতে বাড়ি ফিরি। একে তাকে দিয়ে শ্যামাকে খবর পাঠাই, কিন্তু সে আর আসে না। বড্ড রাগ ধরে আমার! সেদিন বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রবি, শ্যামল, শিপ্রার সঙ্গে গল্প করছি হঠাৎ দেখি রোগা টিংটিং পাটকিলে রঙের একটা কুকুর ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। গায়ের লোমগুলো কেমন খাবলে খুবলে কাটা। কুকুরটা সমানে কুই কুই করে পা জড়িয়ে ধরে। রবি বলে, ‘তোর কুকুরটা রে। পথেঘাটে ঘোরে এখন বুঝলি। শ্যামা তো প্রথম প্রথম সাইকেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত, তারপর কে জানে কেন লোমটোম সব কেটে দিল। এখন তো আর খোঁজই রাখে না। আমরা বলছিলাম ওকে, পারবি না যখন চেয়ে নিলি কেন? কিছুই বলে না। আসলে যখন যেটা ঝোঁক ওঠে তখন সেটার পেছনে লেগে পড়ে।‘ ইসস কী করুণ অবস্থা হয়েছে এত্ত সুন্দর কুকুরটার! চোখে জল আসে আমার। শ্যামা আর দেখা করতে আসে না! মনে কী জানি সেই ছড়াটা মুখে মুখে তৈরি করেছিলাম, সে রাগেই ও এমন প্রতিশোধ নিল কি? নাকি সবই কাকতালীয়?

তারপর তিস্তা আর ধরলা দিয়ে কত জল গড়াল। আমরাও নিজ নিজ বৃত্তে পাক খেতে থাকলাম ক্রমাগত। সেইসব দিনরাতগুলো জমা হতে থাকল স্মৃতির এ্যালবামে। শুনতাম সেসব দুষ্টুমির আর চিহ্ণমাত্র নেই, আমাদের সেই শ্যামাপদ ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করে, ধনে জনে পূর্ণ সংসারের কর্তা। আমার জন্মগ্রামের খবরাখবর যে নিয়মিত দেয় সেই রবি সেদিন ফোন করে দুঃসংবাদটি দিল, জানিস তো শ্যামাটা চলে গেল রে। হার্ট এটাক। একদম সময় পাওয়া যায় নি, জানিস।‘ চুপ করে বসেছিলাম অনেকক্ষণ, হুড়মুড়িয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল অনেক ছবি, অনেক কথা।

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team