පаІМа¶≠а¶ња¶Х а¶∞а¶ЊаІЯ

පаІМа¶≠а¶ња¶Х а¶∞а¶ЊаІЯ

а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ ථගа¶Ыа¶Х а¶Па¶Х а¶ХаІЛаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Яа¶Ња¶∞а•§ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Й඙ඌаІЯ ථаІЗа¶З а¶ѓаІЗ, а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Пට а¶Ха¶ња¶ЫаІБ! а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓ а¶єаІЯට ටаІЗඁථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථаІЗа¶З, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ьа¶єаІБа¶∞а¶ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц ආගа¶Х а¶ЪගථаІЗ ථаІЗа¶ђаІЗ බаІБපаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞аІЛථаІЛ 'ඁඌබඌථග' а¶ђа¶Њ а¶Ша¶њ а¶Ьа¶Ѓа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ХඌආаІЗа¶∞ ඙ඌටаІНа¶∞, ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶єа¶ЊаІЬ බගаІЯаІЗ ටаІИа¶∞аІА ඐගපаІЗа¶Ј а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Бපග 'а¶Ха¶Ња¶Ва¶≤а¶ња¶В' а¶ђа¶Њ ටඌඁඌа¶В а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶≤ඌඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඐගපаІЗа¶Ј ඙ඌටаІНа¶∞ 'а¶ЂаІБа¶∞аІБ'а•§ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Еа¶Ьа¶ЄаІНа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛප, ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ЃаІБබаІНа¶∞а¶Њ, а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ьථа¶Ьඌටග а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶ђаІЗපа¶≠аІВа¶Ја¶Њ, ඐඌබаІНඃඃථаІНටаІНа¶∞, ඙аІБа¶Бඕග, а¶Ыа¶ђа¶њ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Па¶З а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶Па¶Хබඌ-а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Х а¶Па¶Ха¶Х ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶ЊаІЯ а¶Па¶За¶Єа¶ђ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЃаІБа¶ЦаІЗ 'а¶Ха¶Ња¶Ьගඁඌථ а¶ЧаІЛа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞යපඌа¶≤а¶Њ' ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Па¶З а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶Яа¶њ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ аІІаІ©аІ¶ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа•§ ටඌඁඌа¶В а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶Ьගඁඌථ а¶ЧаІЛа¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶Па¶Х ඙а¶∞а¶Ѓ а¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶ЃаІЯа•§ а¶≠аІБа¶≤ටаІЗ а¶ђа¶Єа¶Њ ටඌඁඌа¶В а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶ХаІЗ ඐගපаІНа¶ђ බа¶∞а¶ђа¶Ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ පаІЗඣබගථ ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ ටඌඁඌа¶ВබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Х඙ඌ ථаІГටаІНඃපаІИа¶≤аІАа¶ХаІЗа•§ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Хඐගටඌ, а¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶Ба¶ІаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ба¶І а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶ЙථаІНථаІЯථаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ටඕඌа¶Хඕගට ඐගටаІНටපඌа¶≤аІАබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶Ха¶Ња¶Ьගඁඌථ а¶ЧаІЛа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞යපඌа¶≤а¶Њ

а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓа¶З! а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌа¶∞ බගථа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶ѓаІЗථ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶Жа¶≤а¶Ња¶¶а¶Ња•§ පаІБа¶ІаІБ а¶ЕඪඌඁඌථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГටගа¶Х а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓаІНа¶ѓ ථаІЯ, а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗа¶З а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶≠ගථаІНථ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶¶а•§ а¶Па¶Хබඌ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶≤а¶ња¶Цගට а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА а¶Па¶З а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Ьථ඙බа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ-а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගටаІЗ а¶ЕථථаІНа¶ѓа•§ ටඌа¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Иа¶∞аІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞ට а¶ЕථаІНа¶ѓаІЗа¶∞а¶Ња•§ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ ඙ටаІНටථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯඌථа¶∞а¶Ња¶У а¶ђаІЛа¶Іа¶єаІЯ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶З а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Ъа¶Њ-පයа¶∞а¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶њаІЯаІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗа•§ ටඌа¶З а¶Па¶Цථа¶У ඪථаІН඲ඌථаІА а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЪගථගටаІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯඌථ а¶ЄаІНඕඌ඙ටаІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපаІЗа¶∞ а¶≠а¶ЧаІНථ а¶Ъа¶ња¶єаІНа¶®а•§ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З а¶≠аІБа¶ЯඌථаІЗа¶∞ ඙ඌපඌа¶Ца¶Њ а¶Жа¶∞ а¶ЂаІБථаІНа¶ЯපаІЗа¶≤а¶ња¶В ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ, а¶≠аІБа¶ЯඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђа¶У а¶Ха¶Ѓа¶ђаІЗපග а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶Єа¶ђ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶ЕථථаІНа¶ѓа•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶Ха¶Ња¶Ьගඁඌථ а¶ЧаІЛа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞යපඌа¶≤а¶Њ

а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Жа¶Іа¶ЯаІБ а¶ЬඌථаІЗථ а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ХаІЛථа¶У ඁඌථаІБа¶Ј а¶Эа¶Я඙а¶Я а¶ђа¶≤аІЗ බаІЗа¶ђаІЗථ, а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ьඌථග ථබаІА ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶З а¶Ьථ඙බа¶Яа¶ња¶∞ а¶®а¶Ња¶Ѓа•§ ඪඌබаІНа¶∞аІА පඐаІНබඃаІБа¶Ча¶≤ 'а¶Ха¶∞аІЛаІЯа¶Њ' а¶Жа¶∞ 'а¶Ьඌථග' ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ьඌථගа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶ђа¶≤аІЗ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ ඪඌබаІНа¶∞аІА а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ 'а¶Ха¶∞аІЛаІЯа¶Њ` ඁඌථаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶Жа¶∞ 'а¶Ьඌථග' ඁඌථаІЗ а¶ђа¶Йа•§ බаІБа¶ЗаІЯаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ьඌථග ඁඌථаІЗ а¶Ѓа¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶ђа¶ІаІВ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶ња¶®а¶ња•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ьඌථග а¶ђа¶≤ටаІЗ බаІБа¶ЈаІН඙аІНа¶∞ඌ඙аІНа¶ѓ а¶≠аІЗа¶Ја¶Ь а¶Ча¶Ња¶Ыа¶ХаІЗа¶У а¶ђаІЛа¶Эа¶ЊаІЯа•§ ටඌа¶З а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞ ඁටаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග ථඌඁа¶Яа¶њ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶≠аІЗа¶Ја¶Ь а¶Ча¶Ња¶Ы а¶Ха¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶£аІА ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ ටа¶∞а¶Ња¶З-а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ බගа¶ХаІЗ ථа¶Ьа¶∞ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග ථඌඁаІЗа¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶∞а¶£а¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶У ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ බගටаІЗ а¶єаІЯа•§ ථඌඁ ඐගඐඌබаІЗ ථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ьඌථග ථඌඁаІЗ а¶ђаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට ථබаІА! а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Шථ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓаІЗ а¶Ыа¶ЊаІЯа¶Њ а¶ШථගаІЯаІЗ а¶ЄаІЗа¶З ථබаІАа¶∞ а¶Ьа¶≤ а¶ѓаІЗථ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶З а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£а¶Ха¶Ња¶≤аІЛа•§ а¶Жа¶∞ ටඌටаІЗа¶З а¶°аІБа¶ђ බගаІЯаІЗ а¶Ча¶Њ а¶ІаІЛаІЯ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶ЃаІЗаІЯаІЗ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶≤ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶ЕබаІНа¶≠аІБට а¶Ѓа¶ЊаІЯа¶Њ! а¶Ъа¶Ња¶∞බගа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ, බаІВа¶∞аІЗа¶∞ ථаІАа¶≤ а¶≠аІБа¶Яඌථ ඙ඌයඌаІЬ, ථගඁටගа¶ЭаІЛа¶∞а¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Єа¶∞а¶Њ-а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ-а¶Жа¶≤а¶Ња¶За¶ХаІБаІЬа¶ња¶∞ ඁටаІЛ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶єаІЗа¶∞ а¶ШаІЗа¶∞а¶Ња¶ЯаІЛ඙, а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓа¶Ъа¶Ња¶∞аІА ඙පаІБබаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Цථ ටа¶Цථ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ња¶≤аІЯаІЗ а¶Жа¶Чඁථ, а¶Ьථа¶Ьඌටග ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶≤ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ а¶ЃаІБа¶Ц а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ХаІЗ ථඌ а¶Ьඌථа¶≤аІЗ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶ЪаІЗථඌ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶ХගපаІЛа¶∞аІА

а¶Зටගයඌඪ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗ, а¶Кථඐගа¶Вප පටа¶ХаІЗа¶∞ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶У а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶У ටඌа¶∞ ඪථаІНථගයගට а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Шථ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓаІЗ ඥඌа¶Ха¶Ња•§ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ча¶Ьа¶≤а¶°аІЛа¶ђа¶ЊаІЯ а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶Йа¶єа¶Ња¶Ѓ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ аІІаІЃаІ≠аІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Єа¶Ђа¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ ඙ටаІНටථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яගපа¶∞а¶Њ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ, а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶Ъа¶Њ-а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶ЕථаІБа¶ХаІВа¶≤а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ ථග඲ථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња•§ ටඌа¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Йථගපа¶Яа¶њ а¶Ьථ඙බ а¶ЧаІЬаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЪගථගටаІЗ аІІаІЃаІѓаІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Ьа¶њ. ප. а¶ПථаІНа¶° а¶ХаІЛа¶ЃаІНа¶™а¶Ња¶®а¶ња•§ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ аІ©аІ¶аІ¶аІ¶ а¶Па¶Ха¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶њ а¶≤а¶ња¶Ь а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶З а¶Ъа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶єаІЯ а¶ђа¶ХаІНа¶Єа¶Њ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶Яа¶њ а¶ХаІЛа¶ЃаІНа¶™а¶Ња¶®а¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථගа¶∞ а¶Па¶Х පඌа¶Ца¶Њ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶єаІЯ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЪගථගටаІЗа•§ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНа¶†а¶Ња•§ а¶ЬථаІНа¶Ѓ ථаІЗаІЯ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ьඌථග, а¶∞а¶ЊаІЯа¶Ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶В а¶У а¶Ъගථа¶ЪаІБа¶≤а¶Њ ථඌඁаІЗа¶∞ ටගථа¶Яа¶њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Ча¶Ња¶®а•§ ඙аІНа¶∞ඌඐථаІНа¶Іа¶ња¶Х а¶ЄаІБථаІАа¶≤ а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ьඌථඌа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ, 'а¶ђа¶ХаІНа¶Єа¶Њ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶Яа¶њ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථග а¶≤а¶ња¶Ѓа¶ња¶ЯаІЗа¶°аІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Іа¶њ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶Ыа¶ња¶≤ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ьඌථග ථබаІА ඙а¶∞аІНඃථаІНට, ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶Ча¶Ња¶ЩаІНа¶ЧаІБа¶Яа¶њаІЯа¶Њ а¶Ђа¶∞аІЗа¶ЄаІНа¶Я а¶∞аІЗа¶ЮаІНа¶Ь, а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ а¶ЃаІЗа¶Ъ඙ඌаІЬа¶Њ а¶У а¶≠а¶Ња¶Я඙ඌаІЬа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Ча¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ЄаІАඁඌථඌ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Па¶ђа¶В බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£аІЗ ථගඁටග а¶Ђа¶∞аІЗа¶ЄаІНа¶Я а¶∞аІЗа¶ЮаІНа¶Ь ඙а¶∞аІНඃථаІНа¶§а•§`

а¶Па¶З а¶ЄаІАඁඌථඌ ඐගථаІНа¶ѓа¶Ња¶Є ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ХගථаІНටаІБ ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗ, а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Шථ а¶Ьа¶ЩаІНа¶Ча¶≤аІЗ ඥඌа¶Ха¶Ња•§ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථа¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ьථඪඁඌа¶Ча¶Ѓ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯඌථ а¶У ථඌථඌ а¶ђа¶∞аІНа¶£аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶ЄаІЗа¶З а¶ЕටаІАටаІЗа¶З ථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ха¶Єа¶ЃаІЛ඙а¶≤а¶ња¶Яඌථ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ, а¶ѓа¶Њ а¶Жа¶Ьа¶У ඐගබаІНа¶ѓа¶Ѓа¶Ња¶®а•§ ටඐаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ а¶ђа¶ЊаІЬаІЗ аІІаІѓаІІаІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඙а¶∞а•§ а¶ХаІЗථථඌ а¶За¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІНථ а¶∞аІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЧаІЗа¶Ь а¶≤а¶Ња¶Зථ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞ගට а¶єаІЯ බа¶≤а¶Єа¶ња¶В඙ඌаІЬа¶Њ а¶Еа¶ђа¶Іа¶ња•§ ටа¶Цථ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථа¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶єа¶≤аІНа¶Я а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ ථඌඁ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග ඙аІЗа¶≤аІЗа¶У, ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶ња¶≤аІНа¶ЯථаІЗа¶∞ ථඌඁඌථаІБа¶Єа¶Ња¶∞аІЗ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶ња¶≤аІНа¶Яථа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єаІЯа•§

а¶∞аІЗа¶≤඙ඕаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤аІЗ, а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ а¶Єа¶ђ බගа¶Х බගаІЯаІЗа¶З а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ බаІНа¶∞аІБට а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶УආаІЗ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Па¶З а¶Ьථ඙බа¶Яа¶ња•§ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶У а¶∞аІЗа¶≤඙ඕаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶Єа¶∞а¶Ња¶Єа¶∞а¶њ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶єаІЯа•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Па¶Х а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌට, а¶Ча¶Ња¶∞аІЛ඙ඌаІЬа¶Њ, ඁඕаІБа¶∞а¶Њ, а¶Жа¶Яа¶њаІЯа¶Ња¶ђа¶ЊаІЬа¶њ, а¶≠а¶Ња¶Я඙ඌаІЬа¶Њ, а¶ЪаІБаІЯඌ඙ඌаІЬа¶Њ, а¶ЃаІЗа¶Ъ඙ඌаІЬа¶Њ, ථගඁටගа¶ЭаІЛа¶∞а¶Њ, а¶ЄаІЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≤ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є, ඙ඌа¶Яа¶Хඌ඙ඌаІЬа¶Њ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯа•§ аІІаІѓаІ®аІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЪගථගටаІЗ а¶ЄаІНඕඌ඙ගට а¶єаІЯ ඙аІНа¶≤аІНඃඌථаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђа•§ ථඌඁ ඙ඌа¶≤аІНа¶ЯаІЗ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶ЪаІБаІЯඌ඙ඌаІЬа¶Њ а¶Ьа¶ња¶Ѓа¶Цඌථඌ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶≤аІЛа¶ХаІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶За¶Йа¶∞аІЛ඙ගаІЯඌථ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђ ථඌඁаІЗа¶З а¶Ъගථට а¶Па¶З а¶ЄаІБ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђа¶Яа¶ња¶ХаІЗа•§ а¶Ча¶≤аІНа¶Ђ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶ња¶≤а¶њаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶°а¶Є, а¶ђаІНඃඌධඁගථаІНа¶Яථ, а¶ЯаІЗථගඪ, ඙аІЛа¶≤аІЛ, а¶∞а¶Ња¶Ча¶ђа¶њ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЄаІБඐථаІНබаІЛа¶ђа¶ЄаІНට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶З а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗа•§ ථаІАа¶≤ а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶ХаІНඃඌථа¶≠а¶Ња¶ЄаІЗ а¶Єа¶ђаІБа¶Ь а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ а¶Жа¶∞ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶ШаІЗа¶∞а¶Њ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я ඁඌආаІЗ а¶≠аІБа¶Яඌථ ඙ඌයඌаІЬа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІА а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЫаІЗථ ටа¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ බගථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЦаІНඃඌට ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Њ- а¶Па¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶ЪගටаІНа¶∞а¶Ха¶≤аІН඙ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хආගථ а¶®а¶Ња•§ а¶Зටගයඌඪ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ, а¶Па¶З ඁඌආаІЗ а¶ЦаІЗа¶≤ටаІЗ а¶ЖඪටаІЗථ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඪබඪаІНа¶ѓа¶∞а¶Ња¶Уа•§ බаІБа¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓ, а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЪගථගටаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶РටගයаІНа¶ѓа¶ђа¶Ња¶єаІА а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђа¶Яа¶ња¶∞ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛථа¶У а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђ ථаІЗа¶За•§ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග ටඕඌ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶ЧаІМа¶∞а¶ђа¶ЃаІЯ а¶Зටගයඌඪ ඥаІЗа¶ХаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶Ьа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а•§ а¶єаІЯට а¶Хඌථ ඙ඌටа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ පаІЛථඌ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞ බаІАа¶∞аІНа¶Ш ථගа¶ГපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග ඙ඕаІЗ

а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶З බපඌ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶°а¶Ња¶Ха¶ђа¶Ња¶Ва¶≤аІЛа¶∞а•§ ටඐаІБ ඁථаІНබаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶≤ а¶ѓаІЗ, ඙. а¶ђ. а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ පඌа¶≤а¶Хඌආ ථගа¶∞аІНඁගට බаІЛටඌа¶≤а¶Њ а¶°а¶Ња¶Ха¶ђа¶Ња¶Ва¶≤аІЛа¶Яа¶ња¶∞ а¶Жа¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶ња¶Х а¶Еа¶∞аІНඕаІЗа¶З а¶≠а¶ЧаІНа¶®а¶¶а¶ґа¶Ња•§ а¶Еඕа¶Ъ а¶Чට පටа¶ХаІЗа¶∞ ටගа¶∞ගපаІЗа¶∞ බපа¶ХаІЗ ථගа¶∞аІНඁගට а¶Па¶З а¶°а¶Ња¶Ха¶ђа¶Ња¶Ва¶≤аІЛ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶Ча¶∞аІНа¶ђа•§ ඪටаІНа¶ѓа¶њ а¶ђа¶≤ටаІЗ, а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я а¶Ьථ඙බа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Хඌආ ථගа¶∞аІНඁගට а¶°а¶Ња¶Ха¶ђа¶Ња¶Ва¶≤аІЛа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ьථ඙බаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ХаІБа¶ЯаІЗ а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ ඙ඌа¶≤а¶ХаІЗа¶∞ ඁටаІЛа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඃඌටаІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Жа¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞а¶Ѓ а¶ЙබඌඪаІАථටඌаІЯ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶≠а¶ња¶ЬඌටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХඌආаІЗа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶ЄаІБа¶∞а¶ЃаІНа¶ѓ а¶°а¶Ња¶Ха¶ђа¶Ња¶Ва¶≤аІЛа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶ЄаІНඕඌථ ථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗ බаІЗපа¶≤а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶ЦаІЛ඙аІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х ඙ඌа¶Ха¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња•§ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ча¶∞аІНа¶ђ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶ХаІБආගа¶У а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗа•§ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞а¶ња¶Х බගа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ь а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶ХаІБආගа¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНа¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤а•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ ථа¶∞аІНඕ а¶ђаІЗа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶Ѓа¶Ња¶ЙථаІНа¶ЯаІЗа¶° а¶∞а¶Ња¶За¶ЂаІЗа¶≤а¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯа•§ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶≠аІБа¶Яඌථ а¶ЄаІАඁඌථаІНට а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња•§ а¶ђа¶ХаІНа¶Єа¶Њ а¶ЂаІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗ а¶Па¶З а¶ЄаІЗථඌඐඌයගථаІАа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶Ьа¶∞аІБа¶∞а¶њ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶ХаІБආගа¶∞ а¶У඙а¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ а¶Па¶ЄаІЗ ඙аІЬа¶§а•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶ЄаІАඁඌථаІНට а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶ЧаІБа¶∞аІБබඌаІЯගටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶ХаІБආගа¶∞ а¶®а¶Ња¶Ѓа•§

а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞බගа¶ХаІЗ а¶ЪаІБаІЯඌ඙ඌаІЬа¶Њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙аІНа¶∞පඪаІНට а¶∞а¶Ња¶Ь඙ඕа¶Яа¶ња¶У а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ь а¶Жа¶Ѓа¶≤аІЗ ටаІИа¶∞а¶ња•§ а¶Па¶Хඕඌ ආගа¶Х а¶ѓаІЗ, а¶ЃаІБථඌ඀ඌ а¶≤а¶Ња¶≠ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЯගපබаІЗа¶∞ а¶ХගථаІНටаІБ ථඌථаІНබථගа¶Х а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗа¶У ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я ථа¶Ьа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ а¶Ђа¶≤а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙ а¶Ыа¶ЊаІЯа¶Ња¶ђаІАඕග а¶ШаІЗа¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Яа¶њ а¶Жа¶Ьа¶У а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶ЄаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЄаІЗа¶∞а¶Њ а¶™а¶•а•§ බаІБа¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓ а¶ѓаІЗ, а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶∞ බаІБа¶З а¶Іа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ පටඌඐаІНබаІА ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶Ѓа¶єаІАа¶∞аІБа¶єаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ බගථබගථ а¶Ха¶ЃаІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа•§ а¶Ча¶Чථа¶ЪаІБа¶ЃаІНа¶ђаІА а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђаІГа¶ХаІНа¶Ј а¶Зටගඁ඲аІНа¶ѓаІЗ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња¶У а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඐаІБ, а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є බа¶∞аІНපථаІЗ බаІБа¶З а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ පаІЛа¶≠ගට а¶Па¶З ඙ඕа¶Яа¶њ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථа¶У ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶Яа¶ХаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶єаІЯаІЗ а¶∞а¶За¶ђаІЗа•§ а¶Па¶З ඙ඕаІЗ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ ධඌථ යඌටаІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶Ъа¶ња¶∞аІЗ ඙ඕ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶∞а¶ЊаІЯа¶Ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶Ва•§ а¶Цඌථගа¶Х ඙а¶∞ а¶Па¶Єа¶Па¶Єа¶ђа¶њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я ථබаІА ඙ඌа¶∞ а¶єа¶≤аІЗа¶З ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶Йа¶ЪаІНа¶ЪටඌаІЯ а¶∞аІВ඙ඪаІА а¶∞а¶ЊаІЯа¶Ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶Ва•§ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЄаІЗ ඙ඕ а¶ЕටаІНඃථаІНට බаІБа¶∞аІНа¶Ча¶Ѓ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶∞а¶ЊаІЯа¶Ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶В-а¶Па¶∞ а¶ЯඌථаІЗ а¶ЫаІБа¶ЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗථ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶Яа¶ХаІЗа¶∞а¶Ња•§ а¶Зබඌථගа¶В а¶єаІЛа¶Ѓ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЫаІЬа¶Ња¶ЫаІЬа¶њ а¶Па¶ЦඌථаІЗа¶У, а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ьථ඙බа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ ඁටаІЛа•§

а¶∞а¶Ња¶Ь඙ඕаІЗ ධඌථ යඌටаІЗ ථඌ а¶Ча¶њаІЯаІЗ ඃබග а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ, ටඐаІЗ а¶ЪаІБаІЯඌ඙ඌаІЬа¶Њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶ЄаІЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≤ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа•§ ඙ඌථඌ ථබаІАа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶Йа¶ЪаІНа¶ЪටඌаІЯ а¶Па¶З а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓаІЗ а¶єа¶Ња¶∞ ඁඌථඌටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є-а¶Єа¶є а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶єаІБ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ ථඌඁ පаІЛථඌ ඁඌටаІНа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶єаІЯට а¶ЄаІБа¶Цඌථග බаІЗа¶ђаІА а¶Жа¶∞ а¶ЄаІБඁගටаІНа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ђаІАа¶∞ а¶Хඕඌ ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§ а¶°а¶Ња¶Зථග ඪථаІНබаІЗа¶єаІЗ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ а¶ПබаІЗа¶∞ යටаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶З а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶ђаІЛа¶Іа¶єаІЯ а¶Па¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶Е඙аІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶Х а¶єа¶ђаІЗ ථඌ а¶ѓаІЗ, а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ьа¶У බඌа¶∞ගබаІНа¶∞, а¶Е඙аІБа¶ЈаІНа¶Яа¶њ, а¶Еපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶ЕථаІНа¶І а¶ХаІБа¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶єаІБ ඁඌටаІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶∞аІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ђа¶≤аІЗ, а¶Па¶Ха¶ђа¶ња¶Вප පටа¶ХаІЗа¶∞ а¶Па¶З බаІНඐගටаІАаІЯ බපа¶ХаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶°а¶Ња¶Зථග а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Хඕඌа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ьа¶ђ ඁථаІЗ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђаІБа¶Ь а¶Ча¶Ња¶≤а¶ња¶Ъа¶ЊаІЯ а¶Хඌථ ඙ඌටа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ පаІЛථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ђа¶ња¶Єа¶Ђа¶ња¶Єа¶Ња¶®а¶ња•§ а¶ѓа¶Ња¶єаІЛа¶Х, а¶ЄаІЗа¶З а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶ђа¶єаІБа¶≤а¶Ња¶ВපаІЗ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙ඌථඌ ථබаІАа¶∞ ටаІАа¶∞аІЗ а¶Ыග඙а¶Ыග඙ග а¶ЄаІЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≤ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња•§ ථබаІАа¶∞ а¶У඙ඌа¶∞аІЗ а¶ЕබаІВа¶∞аІЗ а¶≠аІБа¶Яඌථ ඙ඌයඌаІЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђаІБа¶Ь а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІЛයගට а¶ѓаІЗඁථ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІЛයගට а¶Ха¶∞аІЗ, ටаІЗඁථග а¶Ыග඙а¶Ыග඙ගа¶∞ ථගа¶∞аІНа¶Ьථටඌ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶ЊаІЯ а¶За¶Ва¶≤аІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶∞ а¶УаІЯаІЗа¶≤а¶Є а¶ђа¶Њ а¶≤аІЗа¶Х а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶ХаІНа¶Яа¶ХаІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞ඌථаІНට ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶≠аІБа¶ЯඌථаІЗа¶∞ ඙ඌපඌа¶Ца¶Ња¶∞ පගа¶≤аІН඙а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Эа¶≤а¶Ха•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶ЪаІБаІЯඌ඙ඌаІЬа¶Њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ

а¶ЄаІЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≤ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЪаІБаІЯඌ඙ඌаІЬа¶Њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථа¶ХаІЗ а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶З а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЪаІБаІЯඌ඙ඌаІЬа¶Њ а¶ЂаІНа¶∞аІЗථаІНа¶°а¶Є а¶За¶ЙථගаІЯථ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђ, а¶ѓа¶Њ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථටඁ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђ а¶ђа¶≤аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ аІІаІѓаІ®аІѓ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа•§ а¶Єа¶ђаІБа¶Ь а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶ШаІЗа¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ча¶∞аІНа¶ђ а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ ථබаІАа¶∞ ථගа¶Ха¶Яа¶ЄаІНඕ а¶Па¶З а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗ аІІаІѓаІ©аІ© ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІБа¶∞аІНа¶Чඌ඙аІВа¶Ьа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З ඙аІВа¶Ьа¶Њ ඐගපаІЗа¶Ј а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶ЦаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗ, а¶ХаІЗථථඌ ටа¶Цථа¶У ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶≤аІЯаІЗ а¶ХаІЛථа¶∞а¶Ха¶Ѓ ඙аІВа¶Ьа¶Њ යට а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ЬඌථаІЛ а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Жа¶Ьа¶У බа¶∞аІНපථаІАаІЯа•§ ඪටаІНа¶ѓа¶њ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ බаІБа¶∞аІНа¶Чඌ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶єаІЯ, ටඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ а¶Еа¶∞аІНа¶І-පටඌඐаІНබаІА ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІВа¶Ьа¶Ња¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Ха¶∞аІН඙аІЛа¶∞аІЗа¶Я බаІБථගаІЯа¶Ња¶∞ ඐගටаІНට а¶ђаІИа¶≠а¶ђаІЗа¶∞ а¶ЄаІН඙а¶∞аІНප ථඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЖථаІНටа¶∞а¶ња¶Хටඌа¶∞ а¶ЫаІЛа¶Ба¶УаІЯа¶Њ, а¶ѓа¶Њ а¶ЕටаІНඃථаІНට ඁඌථඌථඪа¶З а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ ථබаІА а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶З а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ ටаІНа¶∞а¶Ња¶Є а¶Ыа¶ња¶≤а•§ පаІБа¶ХථаІЛ ථබаІАටаІЗ යආඌаІО යආඌаІО ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶Ьа¶≤а¶ЄаІНа¶ЂаІАටග а¶Ѓа¶Ња¶∞ඌටаІНа¶Ѓа¶Х а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ха¶∞а¶§а•§ а¶Па¶З а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ а¶Жа¶ЧаІЗа¶У а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Ь ථඌ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ, а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ѓаІЗටаІЗ ථබаІАа¶∞ පаІБа¶ХථаІЛ а¶Цඌට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶≠а¶∞а¶Єа¶Ња•§ පаІЛථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ѓаІЗ, ථබаІА පаІБа¶ХථаІЛ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Ча¶ЊаІЬа¶њ а¶П඙ඌа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶У඙ඌа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ යආඌаІО а¶Ьа¶≤ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶ЊаІЯ ඐග඙බаІЗ ඙аІЬаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶єаІБа¶ђа¶Ња¶∞а•§ а¶Жа¶Ь а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ђ බගථ а¶ЕටаІАа¶§а•§ а¶Эа¶Ха¶Эа¶ХаІЗ а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЬаІЗ බඌа¶БаІЬа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶≠аІБа¶Яඌථ ඙ඌයඌаІЬаІЗа¶∞ ථаІАа¶≤ а¶∞аІЗа¶Ца¶Ња•§ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Іа¶Ња¶∞аІЗ а¶Шථ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ, а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Ча¶Ња¶®а•§ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Хබගа¶ХаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶∞аІЗа¶≤ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Ьа•§ а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІГටගа¶Х а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶ЃаІЛයගට ථඌ а¶єаІЯаІЗ а¶Й඙ඌаІЯ ථаІЗа¶За•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ

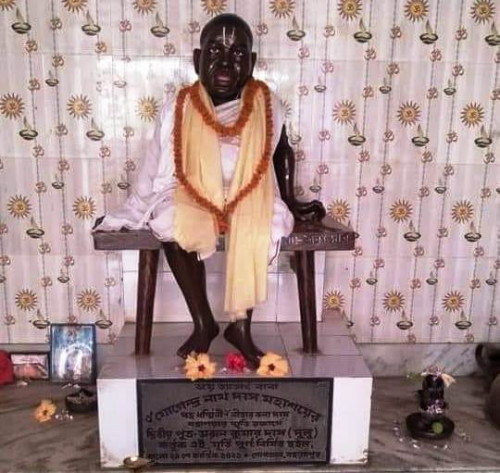

а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Ь ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Па¶ЧаІЛа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග ඕаІЗа¶ХаІЗ ටаІЗа¶∞аІЛ а¶Ха¶ња¶Ѓа¶њ බаІВа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Ьථ඙බа¶Яа¶њ а¶ђа¶ХаІНа¶Єа¶Њ а¶У а¶ЬаІЯථаІНටаІАа¶∞ а¶ЧаІЗа¶Яа¶УаІЯаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ ථඌඁа¶Яа¶ња¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Зටගයඌඪа¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶ЄаІЗа¶Яа¶њ а¶єа¶≤ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶ІаІИа¶∞аІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶≠аІВа¶Яඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІНඐබаІЗපаІЗ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶∞аІНටථа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЕථаІНථඌයඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶ЄаІЗа¶Яа¶ња¶З а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња•§ а¶Цඌථ а¶ЪаІМа¶ІаІБа¶∞аІА а¶Жඁඌථටа¶Йа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶Жа¶єа¶ЃаІЗබ а¶∞а¶Ъගට A HISTORY OF COOCHBEHAR (IN BENGALI), PART 1 ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЙබаІНа¶ІаІГට а¶Ха¶∞а¶Ыа¶њ- 'а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЕබаІВа¶∞аІЗ а¶ЪаІЗа¶Ха¶Ња¶Цඌටඌ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЪаІЗа¶Ха¶Ња¶ЦඌටඌаІЯ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶У а¶≠аІВа¶Яඌථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Ја¶ња¶Х а¶≠аІЛа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶єа¶Зට, а¶ЄаІЗа¶З а¶≠аІЛа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඕඌථ а¶єа¶ЗටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ ථඌඁ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Я а¶єа¶ЗаІЯа¶Њ ඕඌа¶Ха¶ња¶ђаІЗа•§' а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඙ඌඁаІН඙аІБ а¶ђа¶ЄаІНටග-а¶Єа¶є а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶Ша¶∞ а¶У а¶Жබගඁ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶Х а¶ЕබаІНа¶≠аІБට а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ 'ථаІЗа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Зථа¶Яа¶Ња¶∞඙аІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗපථ а¶ЄаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞' а¶Па¶ђа¶В а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Ѓа¶ња¶Йа¶Ьа¶њаІЯа¶Ња¶Ѓ а¶ѓа¶Њ а¶ЙබаІНа¶ђаІЛ඲ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙аІНа¶∞а¶ЦаІНඃඌට ඪඌයගටаІНа¶ѓа¶ња¶Х а¶Еа¶Ѓа¶њаІЯа¶≠аІВа¶Ја¶£ а¶Ѓа¶ЬаІБඁබඌа¶∞а•§ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ ථඌа¶∞аІНа¶Єа¶Ња¶∞а¶ња•§ а¶Па¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඐථඐගа¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶Х඙аІЛа¶ЄаІНа¶Я ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ђа¶ХаІНа¶Єа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ а¶ђа¶ХаІНа¶Єа¶Њ а¶Жа¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Цඌථගа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗ ධඌථබගа¶ХаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Па¶ЧаІЛа¶≤аІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶ЬаІЯථаІНටаІАа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Њ ඙ඕаІЗ ඪඌථаІНටඌа¶≤а¶Ња¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶єаІЯаІЗ а¶ђа¶ХаІНа¶Єа¶Њ а¶У а¶Жа¶∞а¶У а¶У඙а¶∞аІЗ а¶≤аІЗ඙а¶Ъа¶Ња¶Ца¶Ња•§ а¶Ьඌථඌ-а¶Еа¶Ьඌථඌ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶≠ඌටа¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶З а¶Жබගඁ а¶ѓаІЗථ а¶Па¶Цථа¶Уа•§

а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶ШаІЗа¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶° а¶За¶ЙථගаІЯථ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ ඁඌටаІГа¶≠аІВа¶Ѓа¶ња•§ аІІаІѓаІ™аІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶∞аІЗපථаІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶∞ඌ඙ а¶Ъа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶ЈаІЛа¶≠ බаІЗа¶Цඌථ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЪගථගටаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶ХаІНа¶∞ඁප а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа•§ а¶Жа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට යථ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђаІБ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Ња•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶Па¶З а¶Жа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Яа¶њ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶°аІЗථ а¶Пඁ඙аІНа¶≤аІЯа¶ња¶Ь а¶Па¶ЄаІЛа¶Єа¶њаІЯаІЗපථ а¶Чආථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶° а¶За¶ЙථගаІЯථ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞඙ඌට а¶Ша¶Яа¶Ња¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶ХаІЗ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶° а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙а¶∞аІЗ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶∞аІНඐටаІНа¶∞а•§ а¶ђа¶Ња¶Ѓ а¶У බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ ඙ථаІНඕаІА බаІБа¶З බа¶≤аІЗа¶∞а¶З а¶ЃаІВа¶≤ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶У а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶ња¶≤аІНа¶Яථа¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа•§ аІІаІѓаІЂаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЪගථගටаІЗ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඐඌඁ඙ථаІНඕаІА පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х-а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶Ца¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ පගа¶∞аІЛථඌඁ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶Ь а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶° а¶За¶ЙථගаІЯථ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЗථаІЛа¶Ьа¶≤ ඥаІБа¶Ха¶≤аІЗа¶У а¶ЄаІЗබගථаІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶Єа¶ЪаІЗටථටඌа¶∞ а¶Хඕඌа¶З а¶ђа¶≤аІЗа•§

а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶Ьථඪа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ аІ®аІ≠аІѓаІђаІЃаІ™а•§ ට඙පගа¶≤а¶њ а¶Ьඌටග а¶У а¶Й඙а¶Ьඌටගа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶єа¶≤ ඃඕඌа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ аІ©аІђаІ©аІЂаІ™ а¶У аІІаІѓаІ®аІѓаІђаІ¶а•§ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ аІ©аІ©аІђаІ®аІѓ а¶ђаІМබаІНа¶І а¶У а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яඌථ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶ђа¶≤а¶ЃаІНа¶ђаІА ඁඌථаІБа¶Ја•§ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶З а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ, а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶ЃаІЛа¶Я а¶Ьථඪа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶Еа¶Вප а¶Ьථа¶Ьඌටග а¶Еа¶ІаІНа¶ѓаІВа¶Ја¶ња¶§а•§ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶Зබඌථගа¶В යගථаІНබග а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ බඌ඙а¶ЯаІЗ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶∞ ඁටаІЛа¶З а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶У ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶§а•§ ටඐаІБ ටඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ аІІаІѓаІЂаІ© а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආගට а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶За¶ЙථගаІЯථ а¶Па¶Ха¶Ња¶°аІЗа¶Ѓа¶њ-а¶Єа¶є а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ, ඁයඌඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Ѓ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶ЦаІНа¶ѓ, а¶За¶ЙථගаІЯථ а¶Па¶Ха¶Ња¶°аІЗа¶Ѓа¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІНа¶∞඲ඌථපගа¶ХаІНа¶Ја¶Х а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ђаІНа¶∞ටаІА පаІНа¶∞බаІНа¶ІаІЗаІЯ а¶єаІЗа¶∞а¶ЃаІНа¶ђ а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ ථථаІНබаІАа•§ а¶Па¶З ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶°а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌටඌ а¶єа¶∞а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪඌථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤, ටබඌථаІАථаІНටථ а¶Єа¶Ња¶Вඪබ а¶Па¶Є ඙ග а¶∞а¶ЊаІЯ, ථගඁටගа¶ЭаІЛа¶∞а¶Њ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ІаІАа¶∞ а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЧаІБа¶є ඙аІНа¶∞а¶ЃаІБа¶ЦаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ аІІаІѓаІђаІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ЪගථගටаІЗ යගථаІНබග ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶ЄаІНඕඌ඙ගට а¶єаІЯа•§ а¶Ха¶Ња¶Ьගඁඌථ а¶ЧаІЛа¶≤аІЗ ටඌඁඌа¶В а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶У а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ඙аІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЬаІАඐබаІНබපඌаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ බаІБа¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓ, а¶ЄаІЗа¶З ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Жа¶Ь а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАа¶®а•§

а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ча¶∞аІНа¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶ХаІНа¶Єа¶Њ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶Ђ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђа•§ ටගථа¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђаІБබаІЗа¶∞ ථගаІЯаІЗ аІІаІѓаІ™аІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Чආගට а¶Па¶З а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ බаІБа¶∞аІНа¶Чඌ඙аІВа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ ටටаІНටаІНඐඌඐ඲ඌථаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ගට යට а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯа¶Уа•§ а¶ЄаІБа¶ЄаІНඕ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Х а¶У а¶ђа¶Ња¶єа¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗ а¶Па¶З а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗ ථගаІЯඁගට а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආගට යට ථඌථඌ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ХඌථаІНа¶°а•§ а¶Жа¶∞ ටඌටаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч බගටаІЗථ ඙аІНа¶∞ඕගටඃපඌ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞а¶Ња•§ а¶Жа¶∞ а¶Ьа¶њ ප а¶ПථаІНа¶° а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථගа¶∞ а¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶Ьа¶ња¶В а¶°а¶Ња¶За¶∞аІЗа¶ХаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶≤а¶Є а¶ЄаІН඙ඌа¶За¶≤а¶Є, а¶Еа¶≠ගථаІЗටඌ а¶Ыа¶ђа¶њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є, ඪඌයගටаІНа¶ѓа¶ња¶Х ඙аІНа¶∞ඁඕථඌඕ ඐගපаІА, а¶Ф඙ථаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶Х а¶Ча¶ЬаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ඁගටаІНа¶∞, ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНටථ а¶ЃаІБа¶ЦаІНඃඁථаІНටаІНа¶∞аІА ඙аІНа¶∞а¶ЂаІБа¶≤аІНа¶≤а¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶ЄаІЗථ, а¶Еа¶ІаІНඃ඙а¶Х а¶Ха¶ђа¶њ а¶ђаІЗථаІБ බටаІНට а¶∞а¶ЊаІЯ, ඪඌයගටаІНа¶ѓа¶ња¶Х а¶Ьа¶ЧථаІНථඌඕ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є ඙аІНа¶∞а¶ЃаІБа¶ЦаІЗа¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ ථඌථඌ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯа•§ (а¶ЄаІВටаІНа¶∞: а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග- а¶ЄаІБථаІАа¶≤ а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ) а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗа¶Єа¶ђ а¶Жа¶Ь а¶Єа¶ђа¶З а¶За¶§а¶ња¶єа¶Ња¶Єа•§

а¶Ыа¶ђа¶њ - а¶∞а¶ЊаІЯа¶Ѓа¶Ња¶Яа¶Ња¶В

а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග а¶Жа¶Ь а¶Жа¶∞ ථаІЗа¶За•§ а¶Па¶Хඕඌ ඁඌථටаІЗа¶З а¶єаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ха¶ЈаІНа¶Я а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ЃаІЗථаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Й඙ඌаІЯа¶У ථаІЗа¶За•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඐබа¶≤ а¶Еථගඐඌа¶∞аІНа¶ѓа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЃаІБපа¶Ха¶ња¶≤ ටа¶Цථа¶З а¶єаІЯ, а¶ѓа¶Цථ а¶ЄаІЗ ඐබа¶≤ а¶ЕටаІАටа¶ХаІЗ а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶Зටගයඌඪ а¶Па¶З а¶Ьථ඙බаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶Іа¶ња¶ХаІЗа¶З ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞аІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶ЬථаІНа¶ѓа¶З බаІЗපа¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶У඙ඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶ђа¶єаІБ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞, а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ පගа¶≤а¶ња¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ ඁටаІЛ පයа¶∞аІЗ ථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶ЫаІЗ ථගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶ХаІЗа•§ පගа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ, а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНඕаІНа¶ѓаІЗ, а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථග ටа¶Цථ ඙ඕ බаІЗа¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞ а¶°аІБаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶Єа¶ХаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ЦаІНඃඌට ඁඌථаІБඣබаІЗа¶∞ ඙ඌаІЯаІЗа¶∞ а¶ІаІБа¶≤аІЛ ඙аІЬа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Ьථ඙බаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ь ථගа¶Ыа¶Ха¶З а¶Па¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶ња¶®а¶ња•§ а¶Ьа¶ђа¶∞බа¶Ца¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌ а¶ХаІНа¶∞ඁප а¶ЫаІЛа¶Я а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ЫаІЗ බаІВа¶Ја¶£а•§ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ බඌа¶∞ගබаІНа¶∞, а¶Еපගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Пඁථ ඕඌඐඌ а¶ђа¶Єа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ, а¶Єа¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯ а¶єаІЯаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶ІаІАа¶∞а¶Ња•§ а¶ЖаІЬа¶ХඌආගබаІЗа¶∞ යඌටаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶ХගපаІЛа¶∞аІА-ථඌа¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඕඌථ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ඁයඌථа¶Ча¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ча¶≤ගටаІЗа•§ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶ХаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶Єа¶ЃаІАа¶є а¶Ха¶∞ට, а¶ЄаІЗа¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х බаІВа¶∞аІЗ а¶Єа¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъа¶ња¶®а¶ња•§ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶∞ а¶ЕටаІАට а¶Жа¶∞ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶ђаІЛа¶Іа¶єаІЯ а¶Ха¶Ња¶Ьගඁඌථ а¶ЧаІЛа¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶ХඐගටඌටаІЗа¶З а¶ЂаІБа¶ЯаІЗ а¶ЙආаІЗа¶ЫаІЗ-

ඐගපаІНа¶ђа¶ЊаІЯථ а¶ХаІЛ а¶єаІБа¶∞а¶ња¶≤аІЗ а¶ЗаІЯаІЛ а¶ХඪටаІЛ а¶≠аІЯаІЛ/ а¶ЬаІБа¶∞а¶Ња¶ђа¶Њ а¶ХаІЛ а¶Єа¶∞аІН඙ගථඌ а¶Ьඌටග а¶Ѓа¶≤аІИ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ а¶∞а¶єаІЛ/ аІІаІЃаІђаІЂ а¶ХаІБа¶≤аІА а¶≠а¶З а¶ЖаІЯаІЛ/ а¶Эа¶Ња¶∞ а¶°а¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶Єа¶ђаІЗа¶З а¶Ђа¶ЊаІЬаІА а¶Ъа¶њаІЯа¶Њ а¶ђаІЛа¶Я а¶≤а¶ЊаІЯаІЗ/ а¶Ѓа¶ІаІЗа¶Є а¶ђа¶Ња¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ඪථаІНටඌථ ථаІБа¶ђа¶Њ а¶ЦаІЛа¶≤а¶њ а¶Ша¶∞ ඕаІЗ / а¶ђа¶∞а¶Ца¶Њ а¶Эа¶∞а¶њ а¶ЗаІЯаІЛа¶≤аІЗ а¶Ьа¶∞аІЛ а¶Ѓа¶≤аІЗа¶∞а¶њаІЯа¶Њ а¶ХаІЛ а¶Цඌථග/ බаІБа¶Га¶Ц а¶Ха¶ЈаІНа¶Я а¶Єа¶єа¶њ а¶ђа¶Ња¶Ба¶ЪථаІЗ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ЊаІЯа¶Њ а¶єа¶Ња¶Ѓа¶∞аІЛ а¶ђа¶Ња¶ЧаІА / аІІаІЃ බගථ а¶ХаІЛ а¶єа¶∞ටඌа¶≤ аІІаІѓаІЂаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤/ а¶≤аІЬа¶Ња¶З а¶≤аІЬа¶Ња¶З а¶≠аІЯаІЛ а¶Ъа¶њаІЯа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Чඌථඁඌ/ ඀ථаІНа¶° ඙аІИа¶Єа¶Њ а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ЪаІБа¶Яа¶њ ඙аІИа¶Єа¶Њ а¶ђаІЛථඪ а¶ђа¶Чඌථ а¶Ѓа¶Њ/ а¶≤ඌආග а¶Ъа¶≤аІЯаІЛ а¶ЧаІЛа¶≤а¶њ а¶Ъа¶≤аІЯаІЛ а¶Па¶Х а¶Ѓа¶Ња¶Чබඌ а¶ЦаІЗа¶∞а¶њ/ а¶Еа¶ђаІЛ а¶ЪаІБ඙ а¶≤а¶Ња¶Ча¶њ а¶ђа¶ЄаІЗ аІЯа¶Є ටаІИ а¶єаІБථа¶Ыа¶Њ а¶ЂаІЗа¶∞а¶њ/ පаІЛа¶Ја¶Х а¶∞ ඪඌඁථаІНටаІА а¶ХаІЛ а¶єа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶ХаІБථаІИ а¶∞а¶В/ а¶ЧаІЛа¶∞а¶Њ а¶ЧаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤ а¶ЖаІЯаІЗ а¶Єа¶ђа¶ХаІЛ а¶Па¶ЙටаІЗ ඥа¶В/ ථаІЯа¶Њ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶Ч ථаІЯа¶Њ පගа¶≤аІН඙ а¶ХаІЛ а¶ХаІБаІЯа¶Њ а¶Єа¶ІаІИ а¶єаІБථа¶Ы/ а¶°аІЗаІЬ а¶ЄаІЯ а¶ђа¶∞аІНа¶Ј ඙аІБа¶∞ඌථаІЛ а¶Ъа¶њаІЯа¶Њ පගа¶≤аІН඙/ а¶ЦаІБа¶∞аІБ а¶ЦаІБа¶∞аІБ а¶∞аІБථа¶Ыа•§

(ඐගපаІНа¶ђа¶ЊаІЯථаІЗа¶∞ а¶ЭаІЬаІЗ а¶Єа¶ђ а¶ђаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶ЬබаІЗа¶∞ ඲ථ ඁථаІЗ а¶∞аІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ ಲಁಀಀටаІЗ а¶ХаІБа¶≤аІА а¶єаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶ња•§ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶Ъа¶Њ ඙ටаІНටථ а¶Ха¶∞а¶ња•§ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶ЃаІЯඁථඪගа¶В ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ЩаІНа¶Ч ඪථаІНටඌථ, ථаІЛаІЯа¶Ња¶Ца¶Ња¶≤аІА ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ба¶Ъа¶њ, а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ња¶ЬаІНа¶ђа¶∞ а¶У а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶∞а¶њаІЯа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≤аІЬа¶Ња¶З а¶≤аІЬа¶Ња¶З а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ъа¶ња•§ аІІаІ™ බගථаІЗа¶∞ а¶єа¶∞ටඌа¶≤ аІІаІѓаІЂаІЂ а¶Єа¶Ња¶≤, ටаІАа¶ђаІНа¶∞ටඌа¶∞ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶єа¶≤ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶ња¶°аІЗථаІНа¶Я ඀ඌථаІНа¶°, а¶ЧаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ЪаІБа¶За¶Яа¶њ, а¶ђаІЛථඌඪ, а¶Ѓа¶ЬаІБа¶∞а¶њ а¶≤аІЬа¶Ња¶З а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЖබඌаІЯ а¶єа¶≤ а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗа•§ а¶≤ඌආග а¶У а¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЦаІЗටаІЗ а¶єа¶≤ බඌඐග а¶ЖබඌаІЯаІЗа•§ පඌඪа¶Х а¶Жа¶∞ ඪඌඁථаІНටබаІЗа¶∞ а¶єаІЯ ථඌ а¶ХаІЛථаІЛ а¶∞а¶В/ а¶ЧаІЛа¶∞а¶Њ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶З ඥа¶В/ ථටаІБථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶Ч а¶Жа¶∞ පගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ђа¶≤аІЗ/ аІІаІЂаІ¶ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞аІЛථаІЛ පගа¶≤аІН඙ а¶∞аІБа¶ЧаІНථ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§)

а¶∞аІБа¶ЧаІНථ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ъගථගа¶Уа•§ ටඐаІБ а¶Жපඌ ථගаІЯаІЗ а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗ, а¶Ѓа¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶ђа¶ІаІБа¶∞ ඁටаІЛа¶З а¶ЄаІНඐ඙аІНථ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ බගථаІЗа¶∞а•§

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team