පаІМа¶≠а¶ња¶Х а¶∞а¶ЊаІЯ

පаІМа¶≠а¶ња¶Х а¶∞а¶ЊаІЯ

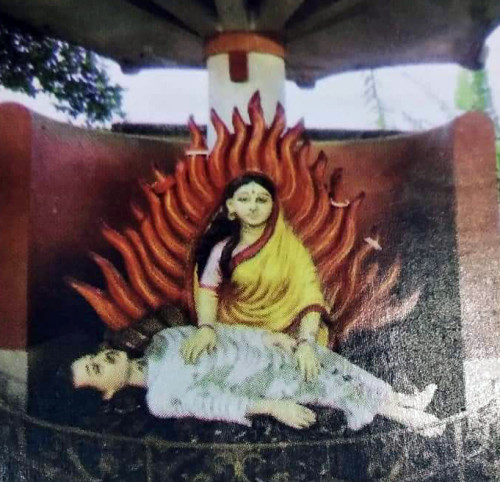

а¶Ѓа¶ІаІБ а¶Ѓа¶Ња¶Єа•§ а¶ЛටаІБа¶Яа¶ња¶У а¶Ѓа¶ІаІБа¶ЃаІЯа•§ а¶Па¶З а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ѓа¶ІаІБ а¶ѓаІЗථ а¶Эа¶∞аІЗ ඐගපаІНа¶ђ а¶Ъа¶∞а¶Ња¶Ъа¶∞аІЗа•§

а¶Ѓа¶ІаІБа¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ђа¶°аІНа¶° а¶ђаІЗපග а¶Ж඙ථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌටаІНа¶ѓа¶єа¶ња¶ХටඌаІЯа•§ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞а¶З а¶∞а¶В ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගටаІЗа•§ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЦаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶ХаІЗ ථаІЗа¶З!

඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶Уа•§ а¶ПඁථගටаІЗа¶З ඙ඌයඌධඊ, а¶Еа¶∞а¶£аІНа¶ѓ, а¶Ъа¶Њ-а¶ђа¶Ња¶Чඌථ а¶ШаІЗа¶∞а¶Њ а¶Па¶З ටа¶∞а¶ЩаІНа¶Чඌඃඊගට а¶≠аІВа¶Ѓа¶њ ථඃඊථа¶≤аІЛа¶≠а¶®а•§ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඃබග ඁගපаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶єа¶∞аІЗа¶Х а¶∞а¶В, ටඐаІЗ а¶ХаІА ථගබඌа¶∞аІБа¶£ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶њ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ ථඌ බаІЗа¶Ца¶≤аІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶Ва¶ХаІЛа¶ЈаІЗа¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ ටගඪаІНටඌа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶Еа¶ђа¶Іа¶њ а¶°аІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞аІНа¶Є ටඌа¶З а¶∞а¶Ща¶ња¶®а•§ පගඁаІБа¶≤, ඙а¶≤ඌප, ඁඌබඌа¶∞, а¶Єа¶ЬථаІЗ, а¶∞аІБබаІНа¶∞඙а¶≤ඌප ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶∞а¶В ඥаІЗа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶њаІЯаІЗ ටаІБа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ ඙аІГඕගඐаІАа¶ХаІЗа•§

а¶∞а¶Щගථ ටа¶∞а¶Ња¶За¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶Уа•§ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶Ц а¶ЄаІН඙а¶∞аІНප а¶Ъа¶Ња¶∞බගа¶ХаІЗа•§

а¶∞а¶В а¶Ха¶њ පаІБа¶ІаІБ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගටаІЗ? ථඌа¶Ха¶њ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ ථගа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Є ඁථаІБа¶ЈаІНа¶ѓ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶У?

а¶Па¶Ха¶ЯаІБ ටа¶≤а¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤аІЗа¶З а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶Ха¶ђаІЗ а¶Ха¶Цථ а¶ѓаІЗථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶У а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ІаІАа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З ඐඪථаІНටаІЗа•§ ටඌа¶З а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶≤බඌ ඙а¶∞аІНඃථаІНට, а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Єа¶ђ а¶Ьථ඙බаІЗ, ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶Йබඃඌ඙ගට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ ඙аІБа¶∞аІЛබඁаІЗа•§ а¶ЫаІЛа¶Я ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶°а¶Љ, а¶Ха¶Ъа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІБа¶°а¶ЉаІЛ, а¶ХаІЗ ථаІЗа¶З а¶ЄаІЗа¶З а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶Йබඃඌ඙ථаІЗ! а¶ЕඐපаІНа¶ѓ පඌථаІНටගථගа¶ХаІЗටථаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶Ба¶ЪаІЗ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ ඙ඌа¶≤ථаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ь, а¶Жа¶Ьа¶Ха¶Ња¶≤ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞аІНඐටаІНа¶∞а•§

а¶ђа¶Ња¶∞аІЛ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ටаІЗа¶∞аІЛ ඙ඌа¶∞аІНа¶ђа¶£аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶њ а¶ЬаІАඐථаІЗ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђа¶ХаІЗ යඃඊට ථටаІБථ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ьථ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ха¶ѓа¶ЉаІЗа¶Х а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶У ටඌа¶∞ а¶Пටа¶Яа¶Њ а¶ђаІНඃඌ඙а¶Хටඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ аІІаІѓаІ¶аІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞а•§ ටа¶Цථ ටඌа¶∞ ථඌඁ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЛටаІБа¶∞а¶ЩаІНа¶Ч а¶ЙаІОа¶Єа¶ђа•§ ටඐаІЗ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЯаІБа¶ХаІБ а¶ХаІГටගටаІНа¶ђ а¶ђаІЛа¶Іа¶єаІЯ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶∞ ථаІЯа•§

'аІІаІ©аІІаІ© а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІЂа¶З а¶Ђа¶Ња¶≤аІНа¶ЧаІБථ ටඌа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ පаІНа¶∞аІА඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ЃаІАа¶∞ බගථ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕаІЗа¶∞ а¶Ха¶£а¶ња¶ЈаІНආ ඙аІБටаІНа¶∞ පඁаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞ පඌථаІНටගථගа¶ХаІЗටථаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඐඪථаІНටаІЛаІОа¶Єа¶ђ а¶Йබඃඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶ЖපаІНа¶∞а¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶Яа¶њ а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶ЫඌටаІНа¶∞ ථගаІЯаІЗ පඁаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ а¶Жබග а¶ХаІБа¶Яа¶ња¶∞аІЗа¶∞ а¶єа¶≤а¶Ша¶∞аІЗ а¶Па¶З а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ ඙ඌа¶≤ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶ЄаІЗ а¶Ша¶∞ ථගපаІНа¶Ъа¶ња¶єаІНа¶®а•§ ටඌа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටаІЗ а¶ЄаІНඕඌථ ථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ථඐ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶Х а¶ХаІБа¶Яа¶ња¶∞а•§ а¶ЄаІЗа¶З аІІаІ©аІІаІ© а¶ђа¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶ђаІНබ ඕаІЗа¶ХаІЗ පඌථаІНටගථගа¶ХаІЗටථаІЗ ඐඪථаІНටаІЛаІОа¶Єа¶ђ ඙ඌа¶≤ගට а¶єаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа•§ පаІНа¶∞аІА඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ЃаІА а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Йබඃඌ඙ගට а¶єаІЯа•§ а¶ѓаІБа¶ЧаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶ЮаІНа¶Ьа¶ЄаІНа¶ѓ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ බаІЛа¶≤аІЗа¶∞ බගථ ඐඪථаІНටаІЛаІОа¶Єа¶ђ ඙ඌа¶≤ගට а¶єаІЯа•§ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ а¶Па¶З а¶ЙаІОа¶Єа¶ђа¶ХаІЗ а¶ЛටаІБ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶≠аІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§' ( ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶Ч а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ: а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶У а¶≠ඐථ-- බගа¶≤аІА඙ а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ බටаІНට)

а¶єаІЛа¶≤а¶ња¶∞ а¶ЕථаІБа¶Ја¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶єаІЛа¶≤а¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ටඌа¶ХаІЗ а¶Па¶Х а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ ආගа¶Х а¶®а¶ѓа¶Ља•§ а¶єаІЛа¶≤а¶ња¶Ха¶Њ බයථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Я а¶єаІЛа¶≤а¶ња¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞аІЗ පаІАටаІЗа¶∞ ඐගබඌඃඊ а¶У ඐඪථаІНටаІЗа¶∞ а¶Жඐඌයථ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У, ටඌа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ЄаІБа¶∞ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАа¶ѓа¶Ља•§ а¶єаІЛа¶≤а¶ња¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІАа¶ѓа¶Љ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Іа¶Ња¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£а•§ ඁඕаІБа¶∞а¶Њ-а¶ђаІГථаІНබඌඐථ а¶Єа¶є а¶ЙටаІНටа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶ЧඌටаІЗа¶З, 'а¶≤ඌඕඁඌа¶∞ а¶єаІЛа¶≤а¶њ' ඕаІЗа¶ХаІЗ ඃට а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶єаІЛа¶≤а¶њ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ а¶єа¶ѓа¶Љ, ටඌа¶∞ ථаІЗ඙ඕаІНа¶ѓаІЗ а¶∞а¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗථ ටඌа¶Ба¶∞а¶Ња•§

ථථаІНබа¶≤а¶Ња¶≤ а¶ђа¶ЄаІБ ටඌа¶Ба¶∞ 'බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶У а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ'-ටаІЗ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ, ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶≤аІЗ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶ХаІЗ ථගඐගаІЬа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ьඌථඌ а¶У а¶ЪаІЗа¶®а¶Ња•§ а¶ХаІЗථථඌ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ а¶єа¶≤ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞аІНඕаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ђа¶ња¶Х а¶ЙථаІНа¶®а¶ѓа¶Ља¶®а•§ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ පගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЄаІНа¶•а¶Ња¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£, පаІИа¶≤аІН඙ගа¶Х ථඌථаІНබථගа¶Хටඌ а¶У පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Па¶ХаІЗ а¶Е඙а¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶∞ග඙аІВа¶∞а¶Ха•§ බаІБа¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙ඌආаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Єа¶ђ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У, පගа¶≤аІН඙аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙ඌටඌа¶У а¶ђа¶∞ඌබаІНබ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§

а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶Ља¶Яа¶њ а¶ЕථаІБ඲ඌඐථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ පඌථаІНටගථගа¶ХаІЗටථаІЗа¶∞ ටඌа¶З а¶Ъа¶Ња¶≤аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ ඙ධඊඌපаІЛа¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ, ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ђа¶°а¶Љ පගа¶≤аІН඙аІА а¶ѓаІЗඁථ а¶ХаІЗа¶Й ථаІЗа¶З, ටаІЗඁථග ටඌа¶∞ ඁටаІЛ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ха¶У а¶ХаІЗа¶Й යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ පගа¶ХаІНඣඌ඙аІНа¶∞ඕඌа¶∞ а¶Еа¶ЩаІНа¶Ч а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђа•§ ටගථග а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞аІНඕаІАа¶∞а¶Њ, ඐගපаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ පයаІБа¶∞аІЗ, а¶ЪගථаІБа¶Х а¶У а¶ЬඌථаІБа¶Х ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶ХаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶∞аІВ඙ а¶∞а¶Є ඐයථ а¶Ха¶∞аІБа¶Х ටඌබаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶§а¶®а¶Ња¶ѓа¶Ља•§ පаІИа¶≤аІН඙ගа¶Х а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЙආаІБа¶Х ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ ඃඌ඙ථаІЗа•§

ටඌа¶Ба¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ХඕඌаІЯ, `а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛ а¶Жа¶Ь а¶Ча¶Ња¶Ы඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶єаІБ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЖටаІНа¶ЃаІАඃඊටඌ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶ња¶ђа•§ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶єа¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ђаІЗධඊඌථаІЛа¶З а¶ѓаІЗ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЕබаІНඐගටаІАа¶ѓа¶Љ а¶Єа¶Ња¶∞аІНඕа¶Хටඌ, а¶П а¶Хඕඌ а¶Жа¶Ь а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБටаІЗа¶З ඁඌථගඐ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ь а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶ѓаІБа¶ЧඌථаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶°а¶ЉаІЛබගබග ඐථа¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ЃаІАа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶≠а¶Ња¶За¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Ња¶∞ ථගඁථаІНටаІНа¶∞а¶£а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Жа¶Ь ටа¶∞аІБа¶≤ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථගටඌථаІНට а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඁගපගටаІЗ а¶єа¶За¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶Ь а¶Ыа¶Ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶ѓа¶Љ ඙ධඊගඃඊඌ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНටබගථ а¶Ха¶Ња¶Яа¶ња¶ђаІЗ—а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶Жа¶Ь බаІБа¶З යඌට а¶Ыа¶°а¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Жа¶Ба¶Ха¶°а¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Іа¶∞ගටаІЗ а¶єа¶За¶ђаІЗ—ඐඪථаІНටаІЗа¶∞ а¶єа¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ѓа¶Цථ а¶ђа¶єа¶ња¶ђаІЗ, ටа¶Цථ ටඌයඌа¶∞ а¶ЖථථаІНබа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ ඙ඌа¶Ба¶Ьа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ බගඃඊඌ а¶ЕථඌඃඊඌඪаІЗ а¶єаІБа¶єаІБ а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ђа¶єа¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ බගа¶З—а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶Пඁථටа¶∞аІЛ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ІаІНඐථග а¶Ьа¶Ња¶Ча¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ ටаІЛа¶≤аІЗ, а¶Ча¶Ња¶Ы඙ඌа¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ ථඌ а¶ђаІЛа¶ЭаІЗа•§ а¶Пඁථග а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ЪаІИටаІНа¶∞аІЗа¶∞ පаІЗа¶Ј ඙а¶∞аІНа¶ѓаІНඃථаІНට а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ, ඐඌටඌඪ а¶У а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЬаІАඐථа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Єа¶ђаІБа¶Ь а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Ыа¶°а¶Ља¶Ња¶За¶ѓа¶Ља¶Њ බගඐ—а¶Жа¶≤аІЛටаІЗ-а¶ЫඌඃඊඌටаІЗ а¶ЪаІБ඙ а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ ඙ධඊගඃඊඌ ඕඌа¶Ха¶ња¶ђа•§

а¶ХගථаІНටаІБ, а¶єа¶Ња¶ѓа¶Љ, а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶З ඐථаІНа¶І а¶єа¶ѓа¶Љ ථඌа¶З—а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶Цඌටඌ ඪඁඌථа¶З а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶∞а¶єа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶ЫаІЗа•§ ථගඃඊඁаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Ња¶БබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙ධඊගඃඊඌ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶њ—а¶Па¶Цථ ඐඪථаІНට а¶Жа¶Єа¶ња¶≤аІЗа¶З а¶ХаІА, а¶Жа¶∞ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶З а¶ХаІАа•§

ඁථаІБа¶ЈаІНа¶ѓа¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪඐගථඃඊ ථගඐаІЗබථ а¶Па¶З а¶ѓаІЗ, а¶П а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶Яа¶Њ ආගа¶Х ථයаІЗа•§ а¶За¶єа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ВපаІЛ඲ථ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а•§ ඐගපаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඪයගට а¶ЄаІНඐටථаІНටаІНа¶∞ а¶ђа¶≤а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶З а¶ѓаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЧаІМа¶∞а¶ђ, ටඌයඌ ථයаІЗа•§ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඐගපаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶ђаІИа¶ЪගටаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶З а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ђа¶≤а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђа¶°а¶Ља•§ ඁඌථаІБа¶Ј а¶Ьа¶°а¶ЉаІЗа¶∞ ඪයගට а¶Ьа¶°, ටа¶∞аІБа¶≤ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ටа¶∞аІБа¶≤ටඌ, а¶ЃаІГа¶Ч඙а¶ХаІНа¶ЈаІАа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЃаІГа¶Ч඙а¶ХаІНа¶ЈаІАа•§ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග-а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶Ња¶°а¶ЉаІАа¶∞ ථඌථඌ а¶Ѓа¶єа¶≤аІЗа¶∞ ථඌථඌ බа¶∞а¶Ьа¶Ња¶З ටඌයඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ ඕඌа¶Ха¶ња¶≤аІЗ а¶ХаІА а¶єа¶За¶ђаІЗ? а¶Па¶Х-а¶Па¶Х а¶ЛටаІБටаІЗ а¶Па¶Х-а¶Па¶Х а¶Ѓа¶єа¶≤ а¶єа¶ЗටаІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ ථගඁථаІНටаІНа¶∞а¶£ а¶Жа¶ЄаІЗ, ටа¶Цථ ඁඌථаІБа¶Ј ඃබග а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єаІНа¶ѓ ථඌ а¶Ха¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Ж඙ථ а¶ЖධඊටаІЗа¶∞ а¶ЧබගටаІЗ ඙ධඊගඃඊඌ ඕඌа¶ХаІЗ, ටඐаІЗ а¶Пඁථ а¶ђаІГа¶єаІО а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗ а¶ХаІЗථ ඙ඌа¶За¶≤?`

ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Єа¶Ва¶ЧаІАට `а¶Уа¶∞аІЗ а¶ЧаІГа¶єа¶ђа¶Ња¶ЄаІА`ටаІЗ ටඌа¶З `බаІНа¶ђа¶Ња¶∞` а¶ЦаІБа¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶єаІНඐඌථ ටඌ ඁථаІЗа¶∞ බа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶°а¶Ња¶Ха•§ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ва¶ХаІАа¶∞аІНа¶£а¶§а¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁථа¶ХаІЗ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ඥаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗ, ටඌа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНටග ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶ња¶∞ථаІНටථ а¶ђа¶Ња¶£аІАа¶З а¶ІаІНඐථගට а¶єаІЯ а¶Па¶З а¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ а¶ЫටаІНа¶∞аІЗа•§ ඐඪථаІНට а¶ЄаІЗа¶З ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටග а¶ѓаІЗ ථගа¶ЬаІЗ а¶Йබඌа¶∞, а¶ѓа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ටаІЗ ඙а¶∞ටаІЗ а¶Еа¶ЃаІГටаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ ඙аІНа¶∞а¶ЬаІНа¶ђа¶≤ගට!

а¶Жа¶Ь а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ ඙ඌа¶≤ථ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗථ, а¶Жපඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶Ља¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЬඌථаІЗа¶®а•§ а¶Іа¶∞аІЗ ථаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗ а¶Еа¶Вපа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£а¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤а¶ђаІЗа¶ЄаІЗ а¶У ඙аІНа¶∞а¶ХаІГටගа¶∞ а¶∞а¶ЩаІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ща¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Па¶З а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗ а¶Еа¶Вප ථගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶°а¶Ља¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Њ а¶У පයа¶∞а¶ХаІЗ а¶Ха¶≤аІБа¶Ја¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶∞а¶Ња¶Ца¶ЫаІЗа¶®а•§ ථඌථаІНබථගа¶Х а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤а¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Єа¶є-ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶ХබаІЗа¶∞а¶ХаІЗа¶У а¶Єа¶ЪаІЗටථ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗථ а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶ЉаІЗа•§ ටඌබаІЗа¶∞ ඃඌ඙ථаІЗ а¶ЂаІБа¶ЯаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗ පගа¶≤аІН඙ඪටаІНа¶§а¶Ња•§ а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗථ а¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶ЪගථаІНටඌа¶∞а•§ බаІВа¶∞аІЗ а¶Єа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ЫаІЗථ а¶Єа¶ђ а¶∞а¶Ха¶Ѓ ඙аІНа¶∞ඌබаІЗපගа¶Ха¶§а¶Ња•§ ඐගපаІНа¶ђ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙ඕаІЗ а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ а¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶ґа•§

а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථа¶У а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞аІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶Пඁථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ, а¶ѓа¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶ЙටаІНටа¶∞а¶£ а¶Ша¶Яа¶Ња¶ѓа¶Ља•§ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ѓаІЗ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗථ, ටඌа¶∞ ටඌаІО඙а¶∞аІНа¶ѓ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯа¶З а¶Жа¶≤а¶Ња¶¶а¶Ња•§ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђ ටඌа¶З а¶ХаІЛථа¶У а¶єаІБа¶ЬаІБа¶Ч а¶®а¶ѓа¶Ља•§ а¶ђа¶∞а¶В а¶ЃаІБа¶ХаІНට ඁථаІЗа¶∞ а¶≠ඌඐථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЬථаІНа¶Ѓ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Па¶Х а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶ЙаІОа¶Єа¶ђа•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶њ а¶≠аІБа¶≤аІЗ ඃබග а¶ЄаІНа¶∞аІЗа¶Ђ а¶≤аІЛа¶Х බаІЗа¶ЦඌථаІЛа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Ыа¶ђа¶њ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඐඪථаІНට а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗ ඁඌටග, ටඐаІЗ а¶Жа¶∞ ඙ඌа¶Ба¶Ъа¶Яа¶Њ а¶Еа¶∞аІНඕයаІАථ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ча¶°аІНа¶°а¶Ња¶≤а¶ња¶Ха¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶єаІЗа¶З а¶Ча¶Њ а¶≠ඌඪඌථаІЛ а¶єа¶ђаІЗ!

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team