দেবায়ন চৌধুরী

দেবায়ন চৌধুরী

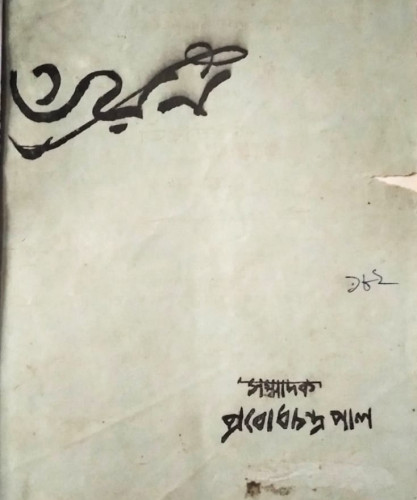

‘অয়ন’ পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৫০। সম্পাদক-প্রবোধচন্দ্র পাল। প্রকাশগত তথ্য হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল—‘ক্ষিতীশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক দিনহাটা হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীভীমচন্দ্র বর্ম্মণ কর্ত্তৃক সুকৃতি প্রেসে (দিনহাটা) মুদ্রিত।’ ‘সম্পাদকের সাত পাঁচ’ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি--

কাগজকীর্ণ বাংলাদেশের কোণা থেকে আরো একখানা গজালো—সখ ক’রে নাম দিলাম এর “অয়ন”।

তরাই-এর তলদেশে যে-কুচবিহার এত দিন কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠছিলো মনে করছেন বুঝি,--সামন্ত প্রথার অবাঞ্ছিত বাহুবন্ধ ছেড়ে সরাসরি আজ সে আনন্দের দরজায় দাঁড়িয়ে, তাই কাঁকন তার কিনি কিনি ক’রে উঠেছে,--ভুলেও ভাববেন না।

এখানে আনন্দ নেই : পত্র-সম্পাদনা কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়। তবু কেন গজায়? রঙ্ নেই, জৌলুস নেই, তবে কেন আগাছা?...

যে যুগ আমরা পার হ’য়ে এলাম বাংলা সাহিত্যের, অভিযোগ আছে এরকম যে,--তা নাকি ‘অর্কিডের’। ও-যুগে ঐ ছিলো স্বাভাবিক। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, আর্থিক মন্দার মধ্যেও মন তখনো এতখানি মুষড়ে পড়বার অবসর পায় নি। রাজনীতির রোমাঞ্চ তখনো, তখনো স্বাধীনতার সংগ্রাম আধ্যাত্মিক ধারণায়, স্বপ্নের ঝরণায় পরিণাম খুঁজে অস্থির ! অস্থির তখনকার সাহিত্যকারও। রবীন্দ্রপ্রাকার ছেড়ে আরও নতুন কোনো পথের জন্যে মন ছট্ফট্ করছে। পাড়ি তাঁরা জমিয়ে ছিলেন।

তাঁদের সেই সাহসসূত্রে অনেক কিছু পেয়েছি। পেয়েছি বেদে আর বন্দীর বন্দনা। কয়লাখনির কুলিবস্তি হ’তে পদ্মানদীর মাঝি। একদিকে বিদ্রোহীর প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আর কালাপাহাড়ের দেহ দেউলের স্তব ; আবার ওদিকে জোনাকি ও অপরাজিতার কুঞ্জ। আবার মহাপ্রস্থানের পথ থেকে সত্যাসত্য পর্যন্ত। ওঁদের কল্যাণে সবচেয়ে বড়ো কাজ এর মধ্যে পশ্চিমী ঢেউয়ের দোলা খানিকটা-খানিকটা, ভাবের ধরণে পেয়েছি আমরা।

যে যুগ, যে গোষ্ঠির কথা এখানে বলা হচ্ছে, তাঁদের কাছে আরো কিছু পেতে পারতাম। অন্ততঃ আশা করেছিলাম। যা পাইনি, তানিয়ে নালিশ করবো না।

বিরূপ, বিদ্রুপ অনেক সয়েও সাহিত্যের বেনেতি ব্যবসা খুলে যাঁরা নিজেদের মনকে অপমান করেন নি, মান তৈরি করেছেন মানসিকতার, সেই সকল শিল্পীর প্রতি ভাব প্রবণ মনেই অকুণ্ঠ অভিবাদন জানাই।

ইতিমধ্যে জগৎ তো পালটালো। ক্রমে ক্রমে বদ্লে গেলো সব কিছু। নতুন যৌবনে দেখলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধ শেষ হলো, কিন্তু ক্রুদ্ধ দানবটার দাপাদাপি বেড়েই চল্লো এদিকে।

এরই মধ্যে আমাদের যৌবন মাথা আছড়িয়ে মরছে। এরি মধ্যে আমাদের আত্মিক অপমৃত্যু ঘট্লো। ঘুচল সব কিছুর মতোই সাহিত্যের শিল্পের সতীত্ব—খালি সখ কিংবা বেসামাল ব্যবসা।

আঠারো বছর বয়স যদিও বা ছাড়পত্র যোগাড় করেছিলো, তবু সে আর পাড়ি জমাতে পারলো না। শিল্পের প্রশ্ন থেকে স্বতই এসে পড়ছে শিল্পীর অন্ন সংস্থানের প্রশ্ন। যে অবস্থা, ব্যবস্থায় কবিকে পাগল হতে হয়, অপঘাত (অপঘাত নয় ?) মরণ ঘটে, সেখানেও কি কী-হ’লো আর কী-না-হ’লো এই নিয়ে চুলচেরা তার্কিকতা?

সত্যি বল্তে, রাজনীতির লোভনীয় শ্লোগান সত্ত্বেও অস্তিত্ব ঘিরে আজ নেতিবাদ, তারি বীজ থেকেও কি শ্রী?

এই অবস্থায় আর যাই হোক্, সাহিত্যসৃষ্টির মতো মনের অবস্থা অসম্ভব। অথচ, বয়সের ধর্মে, সৃজন-স্পৃহার ধৃষ্টতায় চুপচাপ ব’সে থাকাও তো দায়।

অতএব ‘অয়ন’—সখ ক’রে বলি তাকে জার্নাল।

***

কিন্তু মুশকিল কী জানেন? জার্নাল মাত্রই কোন একটা পক্ষ না নিলে হালে আর পানি পায় না। অতএব নিলাম পক্ষ—পক্ষ সাহিত্যের।

***

লোকে যখন লেখকের মুখের দিকে তাকায়, তখন এটুকু সে চায় যেন সাহিত্য হয় হিতবাদী। তা-ই থেকেই নানা রকমের বাদ এবং সংবাদের আম্দানি। তৎফলে বিবাদ এবং গ্লানি। এসব বিষয় নিয়ে আপাতত উচ্চবাচ্য করতে চাইনে, যেহেতু মুখবন্ধে কলহ বিবাদের চেয়ে মুখবন্ধ রাখাই শ্রেয়।

তবে লিখিয়ের কাছে আপনি যাই চান না কেন, সে আপনাকে কী দেয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাক্বেন। যেহেতু এই জাতটা, মানে শিল্পীরা আসলে (?) শয়তান, আর সম্ভবত এদের বুলি হচ্ছে

‘Grey my dear friend, is all theory,

And green the golden tree of life.’

‘সোনালি গাছের রঙ্ সবুজ ; যেন সোনার পাথর বাটি।’ সাহিত্যসম্পর্কে নেহাৎ এই তত্ত্ব কথাই যদি ওঠান তবে চুপ মেরে যাই। যেহেতু …পাকা আমি নই আমি বুড়ো নই যে, টাক চুল্কোতে চুল্কোতে ভারিক্কি চালে উপদেশ দিয়ে যাবো আপনাকে।’’ (পৃ : ১-৪)

প্রথম সংখ্যায় ‘নিয়মাবলী’ থেকে জানতে পারছি এটি দ্বিমাসিক পত্রিকা। ‘আশ্বিন থেকে বছর শুরু’, ‘চাঁদা বার্ষিক সডাক-চার টাকা, প্রতি সংখ্যার দাম দশ আনা।’ এবং বলা হচ্ছে—‘কোনো বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন।’ নতুন লেখকদের বিশেষ উৎসাহ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ‘অভিনব সাহিত্য-পত্র’ ‘অয়ন’-এর প্রথম সংখ্যার সূচিপত্র এইরকম—সম্পাদকের সাতপাঁচ, গ্রহণ (গল্প) : মানবকুমার রায়, শেভিয়ান ট্রাজেডি (আলোচনা) : লেখকের নাম নেই, কবিতা—মাঙ্গলিক : অন্নদাশঙ্কর রায়, হে স্বাধীনতা : মণীন্দ্র রায়, তোমাকে : আবু তাহের, কুমিল্লা ছেড়ে চ’লে গেলে : মমতাজ খাতুন, সনেট : শুদ্ধসত্ত্ব বসু ; আয়না (গল্প) : অশনিভূষণ মজুমদার, অনুকল্প (অনুবাদ) : ম্যাক্সিম গোর্কি (অনুবাদক : জাতক), শেষপর্যন্ত (রঙ্গব্যঙ্গ) : স্মৃতিময় দে, অভিযুক্ত অধ্যায় (উপন্যাস) : প্রবোধচন্দ্র পাল, বিষহরি (সমালোচনা), মতামতের পাতা : ক্ষিতীশচন্দ্র পাল।

(২)

আমরা জানি, মহারাজা চন্দনের সিংহাসন আরোহণের সময় (১৫১০) থেকে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির (১৯৫০) মধ্যে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে কোচবিহারের দীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে কোচবিহারের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা রাজ-আনুকূল্য পেয়েছে। ‘পরিচারিকা (নব পর্য্যায়)’, ‘কোচবিহার দর্পণ’ প্রভৃতি পত্রিকা রাজ আমলে প্রকাশিত হত। কিন্তু সেগুলি লিটল ম্যাগাজিন নয়। ‘অয়ন’-কে কোচবিহারের প্রথম লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি আমরা। পত্রিকার লেখা-লেখক-বিজ্ঞাপন-সাহিত্যিক আদর্শ কিংবা মূল্যবোধের পরিচয় বিভিন্ন সংখ্যা থেকে তুলে আনতে পারলে ভালো হত, কিন্তু আমরা একটি মাত্র সংখ্যারই হদিশ পেয়েছি। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা সংগ্রাহক অভিজিৎ দাশ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এই পত্রিকা দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার ‘কবিতা’ বিভাগ শুরু হয়েছিল অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘মাঙ্গলিক’ লেখাটির মধ্য দিয়ে—‘মন্দ হতে যদি/ না আসে ভালো/ রাত্রি পোহাবে না/ হবে না আলো।’ মণীন্দ্র রায়ের ‘হে স্বাধীনতা’ কবিতাতেও স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথা উঠে এসেছে—“ হে স্বাধীনতা।/জানি রাত্রির পবিত্রতা,/জানি রাত্রির তমসা জন্ম বাসর/ আর মানুষের ঘর/ ভাঙা ঘর, মৃত্যুহীন ঘর,/ যত শিশু পায়/ অন্ধকারে আসে তারা, অন্ধকার ছিন্ন ক’রে যায়/প্রভাতের হৃদপিণ্ডের দিকে।” মমতাজ খাতুনের ‘কুমিল্লা ছেড়ে চ’লে গেলে’ লেখাটি দেশভাগের কবিতার ক্ষেত্রে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, কবিতাটির প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করলেই সেটি স্পষ্ট হবে—“কুমিল্লা ছেড়ে যেদিন তুমি চলে যাও, মনোতোষ,/ দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, আমি কেবল কেঁদেছিলুম।/ মুখ ফুটে বলতেও পারি নি—কী আপশোষ--/ ‘তোমায় যেতে দেবো না। এখানে আমি।’”

অশনিভূষণ মজুমদারের ‘আয়না’ গল্পে রাধা ও জয়ন্ত চরিত্রদুটির মধ্য দিয়ে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথাই এসেছে। সেক্ষেত্রে আয়না হয়ে উঠেছে প্রতীকী। প্রবোধচন্দ্র পালের ‘অভিযুক্ত অধ্যায়’ উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বর মাস। আর আখ্যানকাল হল- ১৯৪৭-১৯৪৯। ধারাবাহিক এই আখ্যানের পরবর্তী অংশগুলি পেলে খুব ভালো হত। অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখের লেখা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছে উপন্যাসের চরিত্রেরা। কবি প্রবোধচন্দ্র পালকে খুঁজে পাওয়া যায় এই লেখা থেকে।

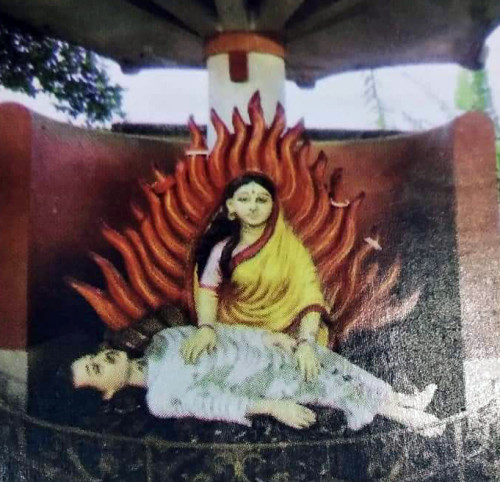

‘লোক সংস্কৃতি’ বিভাগে হরিশ পাল পরিচালিত ‘বিষহরি’ (বেহুলা) নাটক আলোচিত হয়েছে। রচনা- কেশব বর্মণ। শিল্পী- পায়োনিয়ার ক্লাব, দিনহাটা।

প্রকাশক ক্ষিতীশচন্দ্র পালের ‘মতামতের খাতা’-র মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এই সংখ্যা। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ‘অয়ন’ খুঁজে নিতে চেয়েছিল নিজস্ব এক পথ। এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য।

Have an account?

Login with your personal info to keep reading premium contents

You don't have an account?

Enter your personal details and start your reading journey with us

Design & Developed by: WikiIND

Maintained by: Ekhon Dooars Team